編集を終えて

編集を終えて

現在、日本の医療機関の経営状況は全体的にあまり良いとは言えず、日本にある病院の4割が赤字経営である。超高齢化に伴い、医療費の抑制が進められていることもあり、病院の経営は今後さらに厳しい状況になることが予測される。医療従事者の人材不足も深刻だ。増え続ける患者に対して医療に従事できる医師や看護師の数が不足しており、需要と供給のバランスが取れていない。過重労働を強いられる医療従事者も多く、貴重な人材の休職や離職も大きな懸念となっている。

もちろん、これまでも医学部の定員増加など、人材不足解消のための施策がとられてきた。厚生労働省の資料によると、医師の労働時間を週55時間程度に制限した場合でも、現役医師の人数は約36万人程度である。もちろん、医師の総数が増えても、全ての診療科で人材不足が解消するとは限らないという点からも、今後も苦しい状況が続く可能性が高い。

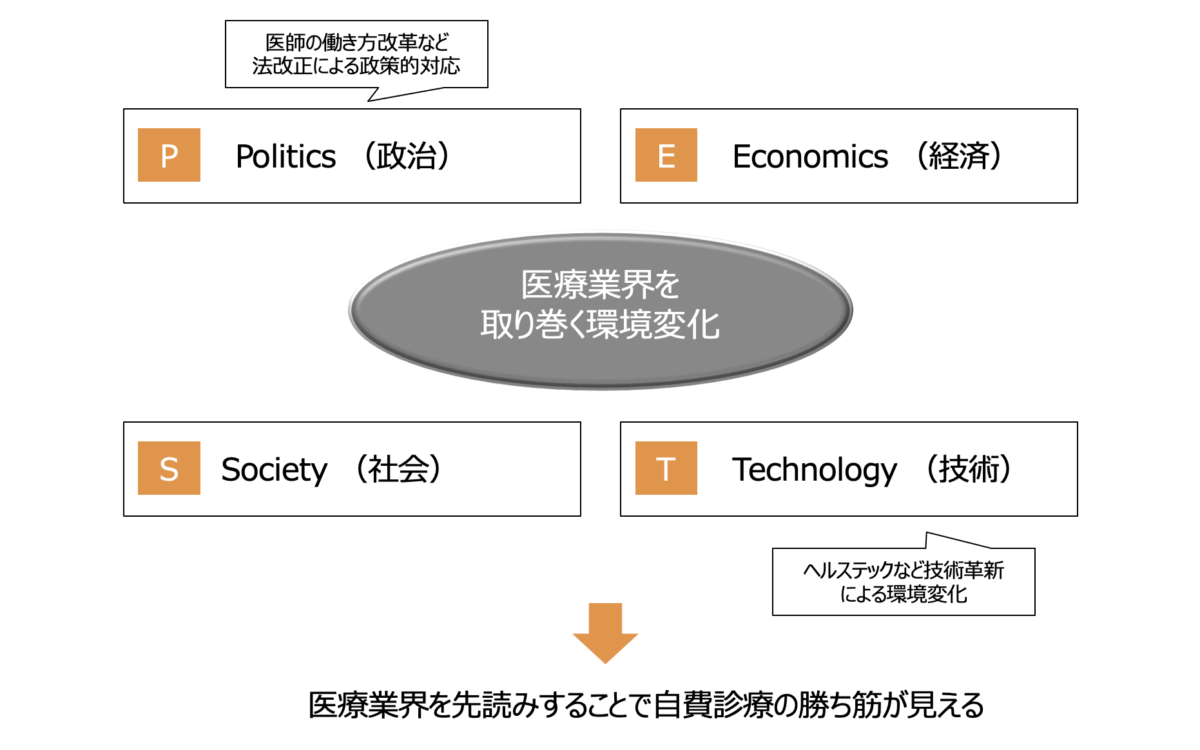

このような中で、医療機関がどのような取り組みを行うべきかとの観点においては、当然ながら自費診療を増やしていく必要がある。しかし、単に目先の自費診療を増やすだけではなく、未来の業界を見据えて早期にさまざまな取り組みを行うことが勝ち筋となるのである。そのような観点では、下の図にあるようなPESTという市場環境変化のフレームワークが重要である。

それぞれPolitics (政治)・Economy (経済)・Society (社会)・Technology (技術)の頭文字をとったものである。本稿では、この四つの視点に則り、2030年に自費診療で勝ち残るためにどのようなことを押さえるべきかについて、コラム形式で伝えていきたい。

4P戦略ついて

4P戦略ついて

今回は、「適切なマーケティング伴走者を選ぶべし」という考えを示したい。具体的な考察に入る前に、伴走者の定義について定めたい。伴走者とは、経営戦略におけるサポートをする外部企業を指し、一般的にはコンサルティング活動を行う企業などが当てはまる。

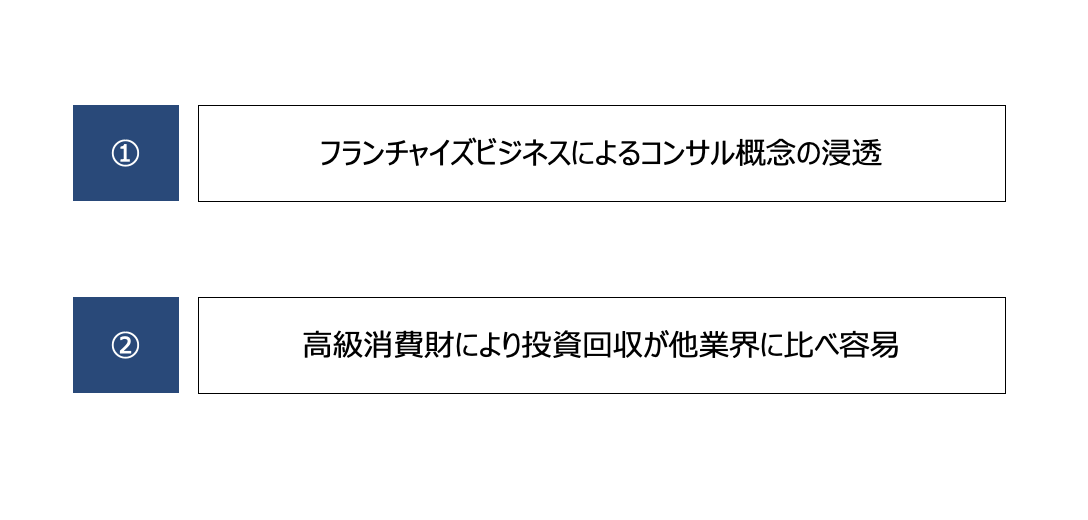

私はこの業界に数十年身を置いているが、この業界の特殊性の一つにコンサルティング会社が多いことがあると考えている。なぜか。この背景には二つの要因がある。

一つはフランチャイズビジネスによるコンサル概念の浸透である。特に、自費診療とフランチャイズはビジネスモデルの要素が強く、フランチャイズ本部が派遣するスーパーバイザー(SV)などが医療業界の伴走者として活動してきた。そのため、医療業界は他業界と比較して、外部の伴走者を取り込むことに抵抗がなく、結果としてコンサルティング会社を受け入れやすい素地ができている。

二つ目は、投資回収が他業界に比べて容易であることである。医療業界は自由診療において単価が高く、他業界の営業と比較しても利益額の多い業界である。そのような中で、コンサルティングという意思決定においての投資回収が非常にしやすく、コンサルティング会社が語る「一件受注でペイ」といったキラーワードからもわかる通り、高単価で意思決定が困難なコンサルティングとの相性が良いのである。

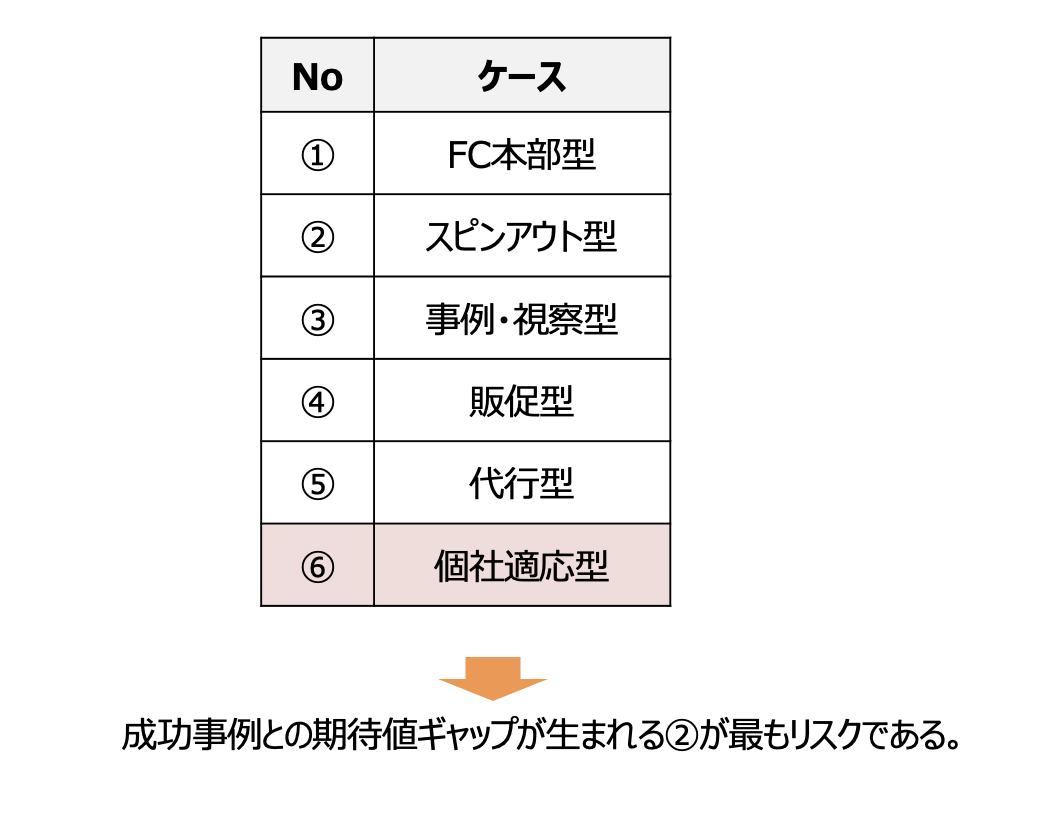

そのような背景の中で、さまざまなコンサルティング活動のケースが存在する。ここからは、コンサルティング活動のパターンを六つに分類して解説していきたい。なお、論点軸としては、あくまで売り上げを上げる事業戦略領域であることをご了承いただきたい。

医療業界のコンサルティングケース

では、六つのコンサルティングのケースについて順に説明していこう。

ケースの一つ目としては、FC本部型である。FC本部型はFC本部のスーパーバイザーであるため、施策がFC商品起点となっており、汎用性が低い。二つ目はスピンアウト型である。スピンアウト型は成功した医院の集客部門などがスピンアウト(独立)しているため、成功事例が一部の医院のケースのみで、成果の再現性が皆無である。

三つ目は事例・視察型である。事例・視察型は、他医院の事例を横流しすることがメインで、施策はそれらの成功事例に沿った内容のみである。そして、四つ目は販促型である。販促型は、WEB制作会社や広告運用会社などが背伸びをしてプロモーションのみを行うため、施策がWEB強化などの枝葉でしかない。さらに五つ目は代行型である。代行型は営業代行やインスタグラム代行などを指すが、代行であるため施策などはなく、ノウハウが積み上がらず医院の資産にならない。

最後の六つ目は個社適応型である。個社適応型は個々の医院に合わせた施策を立案する。当然ながら、この個社適応型が最も良いコンサルティング、つまり伴走者であり、②のスピンアウト型が一部の医院のみの成功事例で展開するため、期待値ギャップが生まやすい点で最も高リスクであろう。

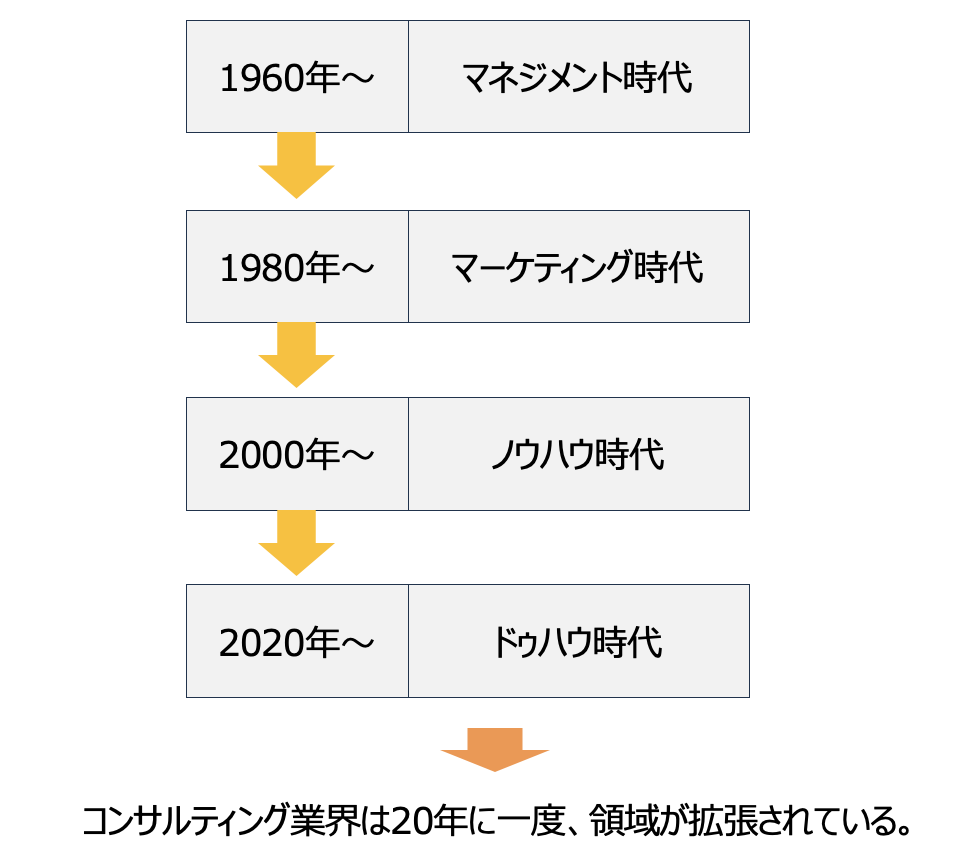

これらのケースを俯瞰的に見た際に、代行型についてはコンサルティング業界でも新しい波である。次の図をご覧いただきたい。この図は日本のコンサルティング業界の変遷をまとめたものである。

日本のコンサルティング業界は1960年から市場を確立したのだが、当時はマネジメントの時代であった。高度成長期は物が売れるため、集客営業などの改善は必要なく、マネジメントが中心だった。一倉定氏を中心にマネジメント型のコンサルが浸透し、ノウハウや事例提供はなく、苛烈なまでに経営者を叱り飛ばすことに特化した。現代では武蔵野の小山氏などがそのスタイルを引き継いでいる。

そして、1980年代からはマーケティングの時代となった。物が売れない時代に入ったことで、売り上げを上げるためのコンサルティングが浸透し、船井総研が事例販売型のビジネスモデルを確立しスケールしたことから、マーケティング型のコンサルティングが台頭した。

そして、2000年からはノウハウの時代に突入し、経営に人・物・金だけでなく、情報が加えられた時代となる。情報の有無が経営を左右する時代となった結果、前述のようなさまざまなコンサルティングが誕生した。

そして、2020年からはドゥハウ(Do How)の時代となった。情報化社会により、ノウハウの価値提供では情報格差が取れなくなり、何を知っているのか(ノウハウ)ではなく、どのように行うか(Do How)をサポートする代行型コンサルティングが浸透したのである。しかしながら、インスタグラム代行や営業代行などを行う代行型コンサルは、医院にノウハウ資産が残らないため、非常に「リスクの高い伴走者」である。

このように、コンサルティング業界は20年に一度、領域が拡張されているのである。こうした背景を経て、現在はさまざまなコンサルティング、すなわち伴走者が医療業界には存在するが、いずれにせよ、個々の医院に適応した施策を立案する伴走者を選ぶべきである。

最後に

以上、今回は、医療業界の重要テーマとして「適切なマーケティング伴走者を選ぶべし」について見てきた。

医療業界においては、多くのコンサルティングプレーヤーが存在する。このような状況下では、時代に特化した人材を育てるべく適切な伴走者を見分け、マーケティング領域と集客について、今一度正しい戦略を立てていくことが重要だ。一人でも多くの医療従事者の方々にとって、ノウフルが貴重な情報源になればそれ以上のことはない。