今回は前号に続き、商品戦略におけるソフト戦略のポイントについて見ていきたい。

なお、今回の内容は前後とのつながりが非常に密接であるため、必ず前号を振り返った上で読み進めていただきたい。

では、本日の目次を見ていこう。

医療業界の商品価値

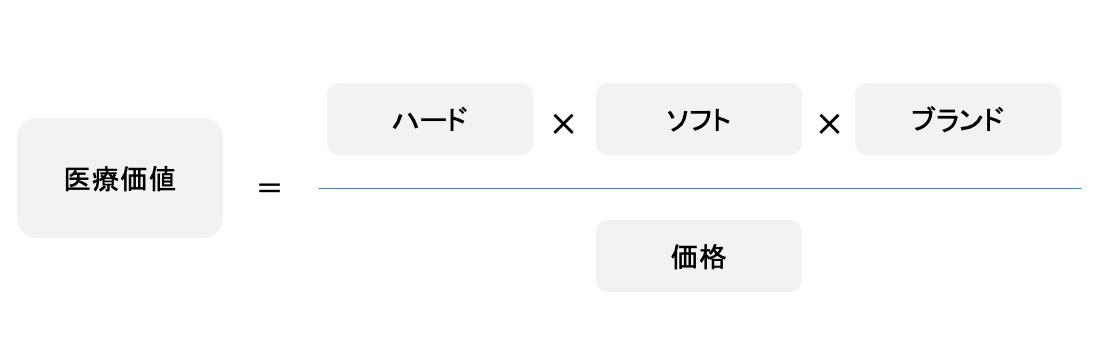

まず、前回もお伝えしたが、医療の商品価値は下の図にある通り、価格を分母に置き、分子はハード、ソフト、ブランドで構成される。

ハードについては物質的なものであり、ソフトについては精神的なものである。

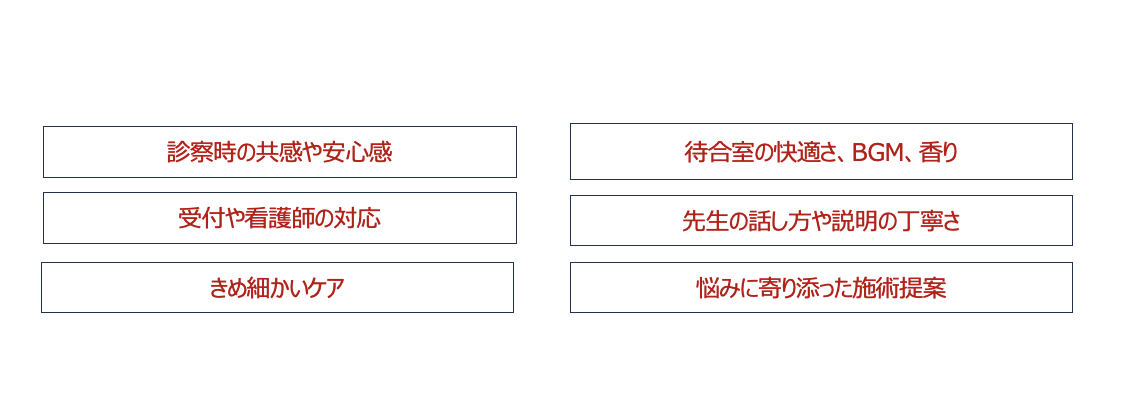

改めて医療業界に目を向けてみると、ハードとは医療設備や技術、物理歴な環境を指しているが、ソフトについては、下の図にあるような、診察時の共感や安心感・受付や看護師の対応・きめ細かいケアなどの精神的要素を指す。

このようなソフトの訴求は非常に重要であるものの、医院によってはうまく表現できていないケースも多く見られる。

ソフト戦略のポイント

①市場のニーズを見ているか

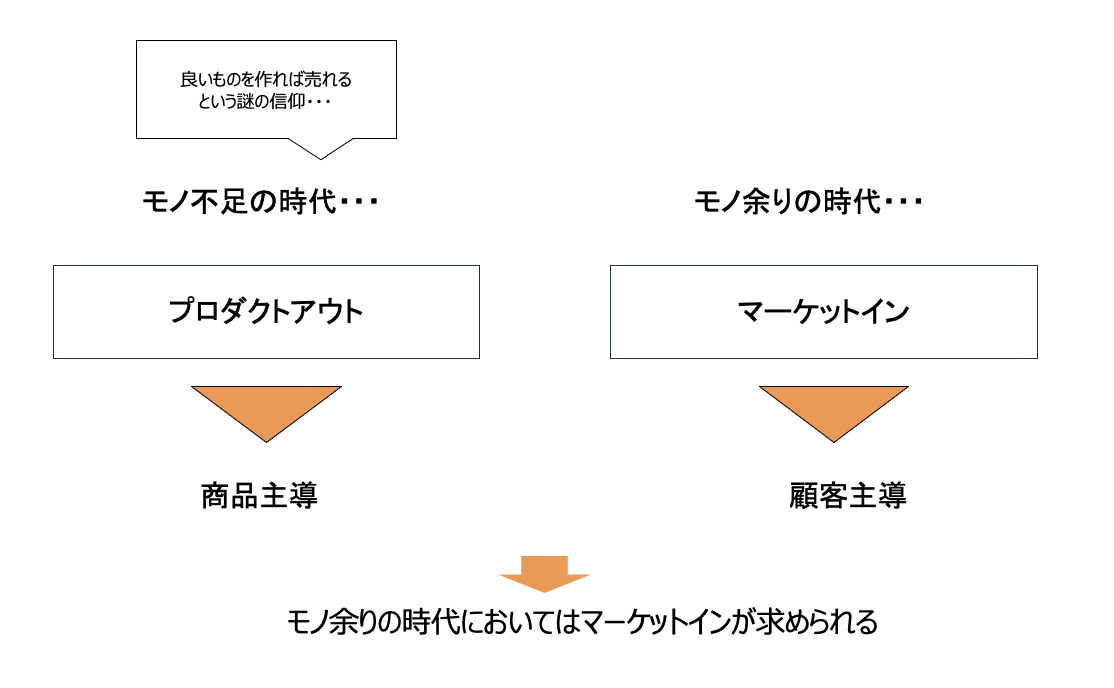

市場ニーズについて具体的な説明をする前に、下の図をご覧いただきたい。プロダクトアウトとマーケットインという言葉をご存じだろうか。

プロダクトアウトは商品主導といったことを指しており、良いものを作れば売れるという信仰である。モノ不足の時代はこれで良かったものの、モノ余りの時代においては顧客が求めているものを作るマーケットインが求められている。

医療業界においては、基本的な医療サービスや設備、薬剤、検査機器などは多くの医療機関で共通しており、医療技術の標準化やガイドラインの普及により、提供される医療の“ハード”面での差別化が困難になってきている。かつては最新の医療機器や大規模な施設など、ハード面での優位性が競争力となっていたが、医療の質が全体的に底上げされてきたことで、そうした要素だけでは他院との差別化が難しくなっているのが現状である。

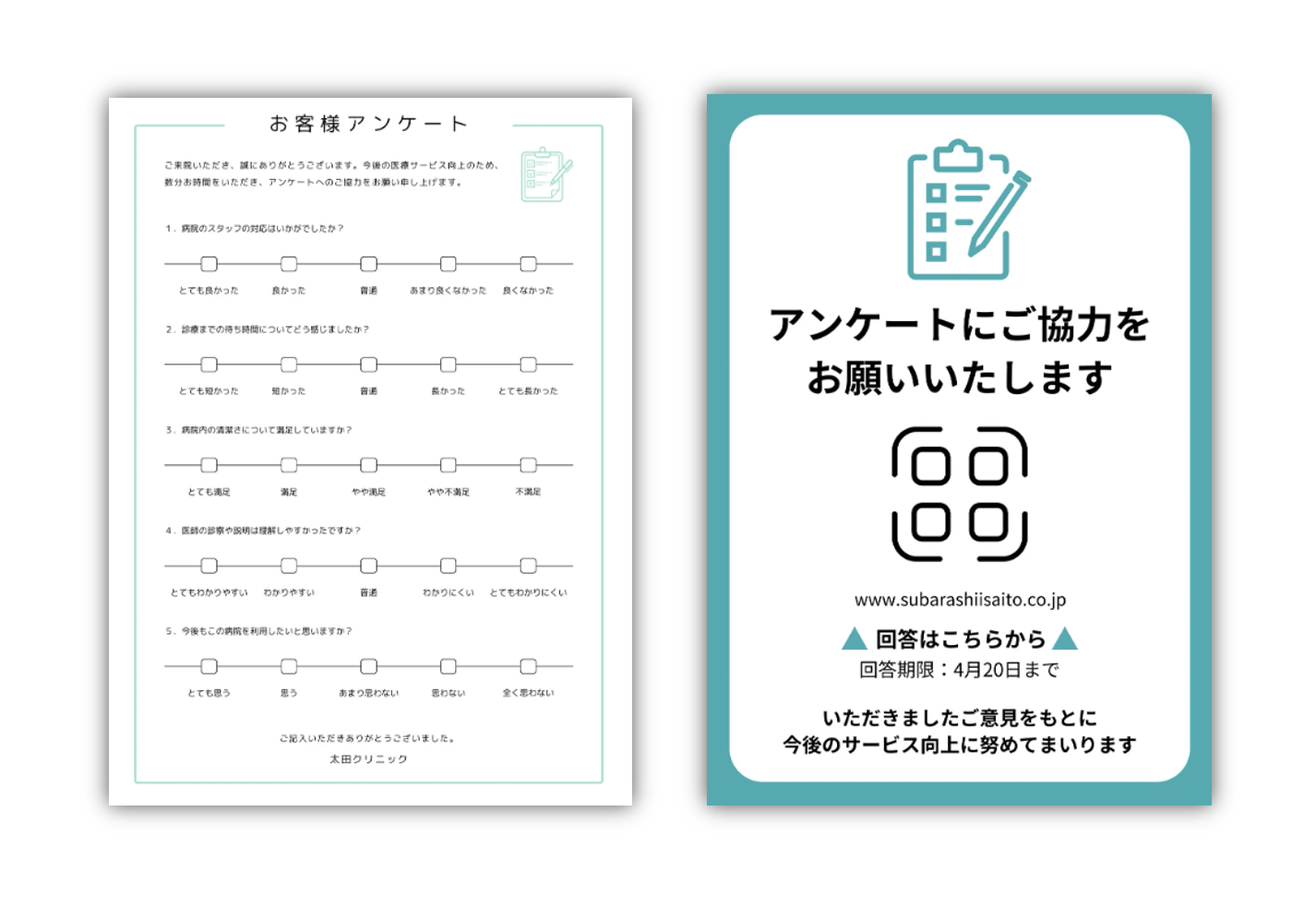

そのため、昨今は、患者体験やサービス品質、コミュニケーション力などといった「ソフト戦略」が医療機関の競争力の源泉としても注目されるようになってきた。いかに患者に寄り添い、安心と信頼を提供できるかも重要な差別化要素となっている。エリアによって打ち出すべきソフト戦略は違ってくるが、例えば患者にアンケートを依頼するなどして、自医院が求められているソフトサービスを把握してみよう。自社の商品展開がプロダクトアウトになっていないか、今一度振り返っていただきたい。

②ドリル訴求をしていないか?

次に、ドリル訴求をしていないかについて見ていく。ドリル訴求とは何であろうか。まず、医療サービスの契約において顧客が手に入れたいものは医療行為ではなく、治療後の理想の姿である点を理解する必要がある。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。