今回のバンバン集客塾では、引き続き商品戦略におけるブランディングのポイントについて見ていきたい。

なお、今回の内容は前後とのつながりが非常に密接であるため、必ず前号を振り返った上で読み進めていただきたい。

では本日の目次を示そう。

歯科業界の商品戦略

なぜ集客がテーマなのに商品戦略なのか、と戸惑われる方もいるかもしれない。しかし、商品戦略こそが集客に最も必要なのである。

究極的な話をすれば、歯科サービスの質が高ければ集客は実現するので、トライアル施術の提案や初回限定プランのようなルート戦略や、ホームページやインスタグラムなどのプロモーション戦略は不要になる。それほど商品戦略は集客において重要なのである。

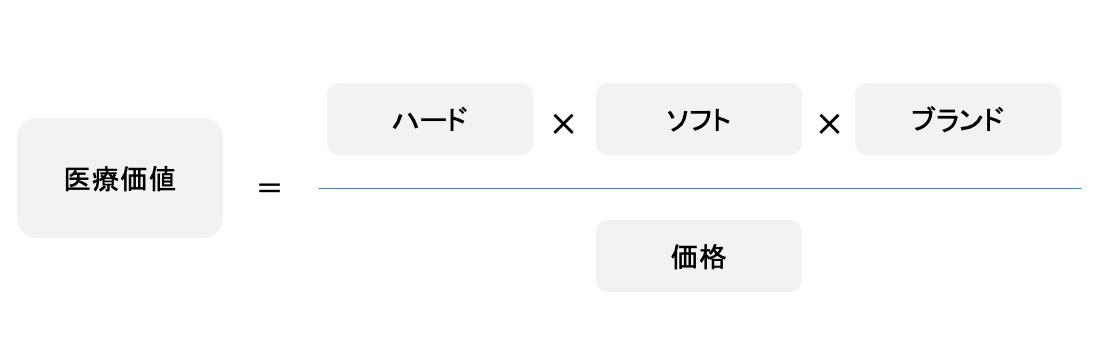

今までお伝えしてきたように、歯科医療の医療価値は下の図の構成要素で構成される。価格を分母に置き、ハードとソフト、そしてブランドという付加価値の掛け合わせによって商品の提供価値になるのである。

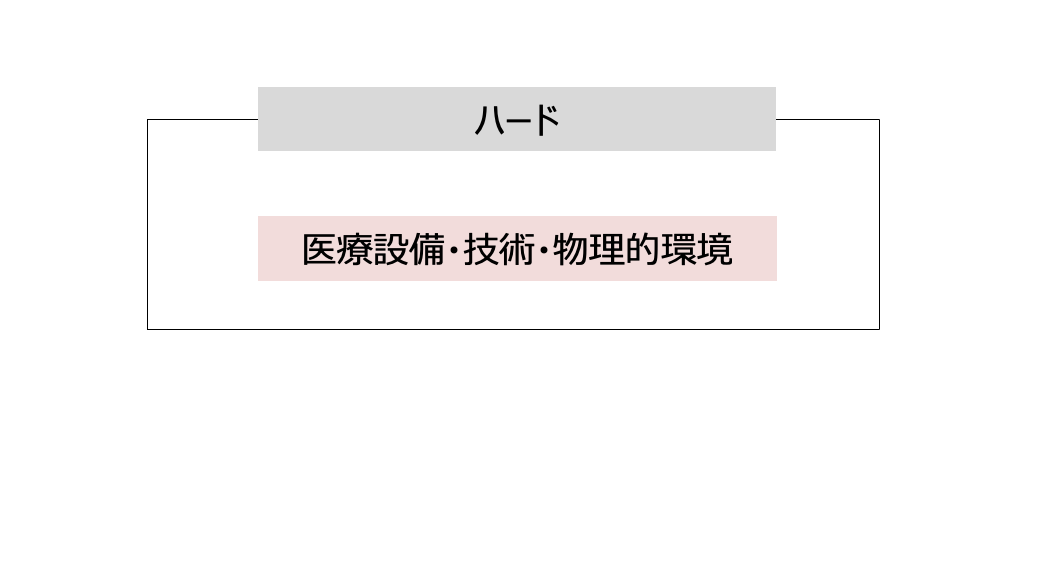

その提供価値のうち、下の図にあるように、目に見えるものがハード、目に見えないものがソフトとなる。

歯科業界におけるハードとは、医療設備や技術、物理的な環境を指すが、病院を選ぶ患者層は歯科用医療機器の質の高さや院内の清潔感を重視するため、物理的な環境整備が非常に重要な要素となる。

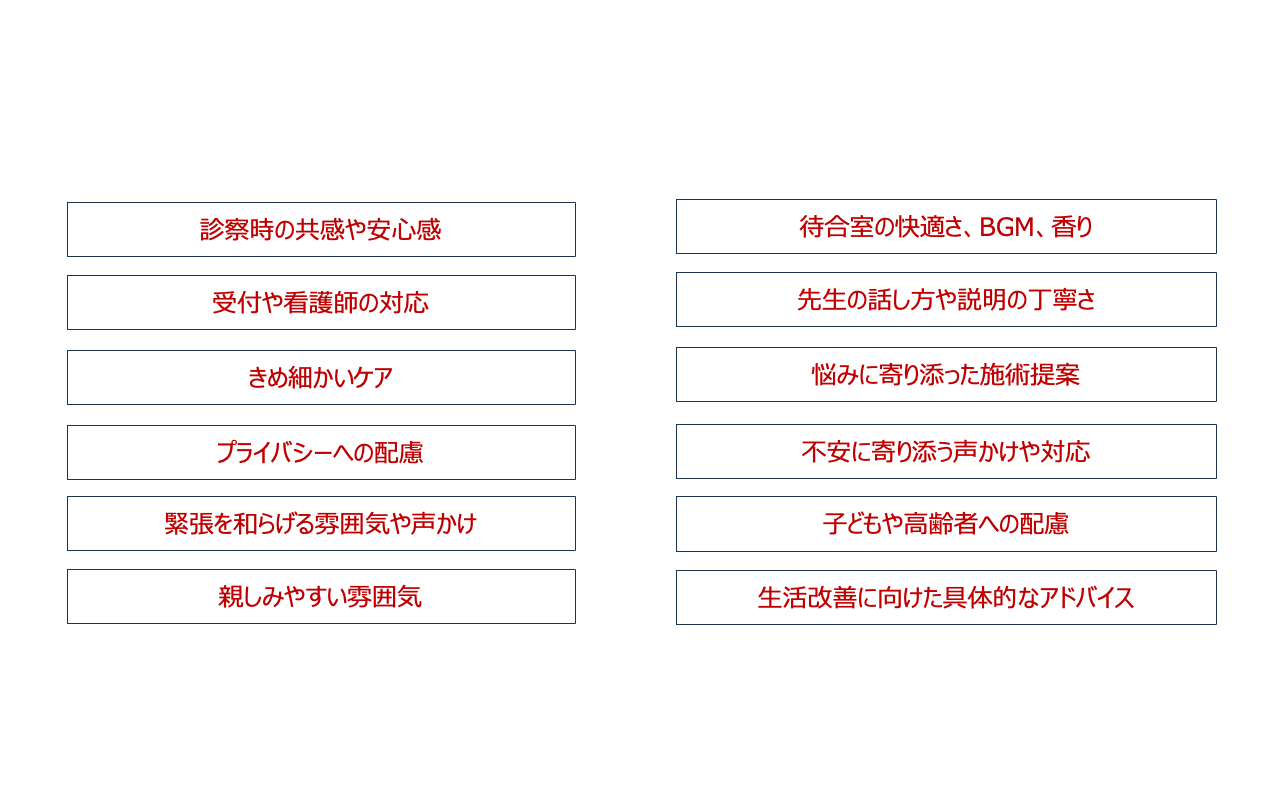

また、こうしたハード戦略だけでなく、下の図にあるような「診察時の共感や安心感」「きめ細かいケア」など、目に見えないソフト戦略というものも重要になる。

ブランディングとは?

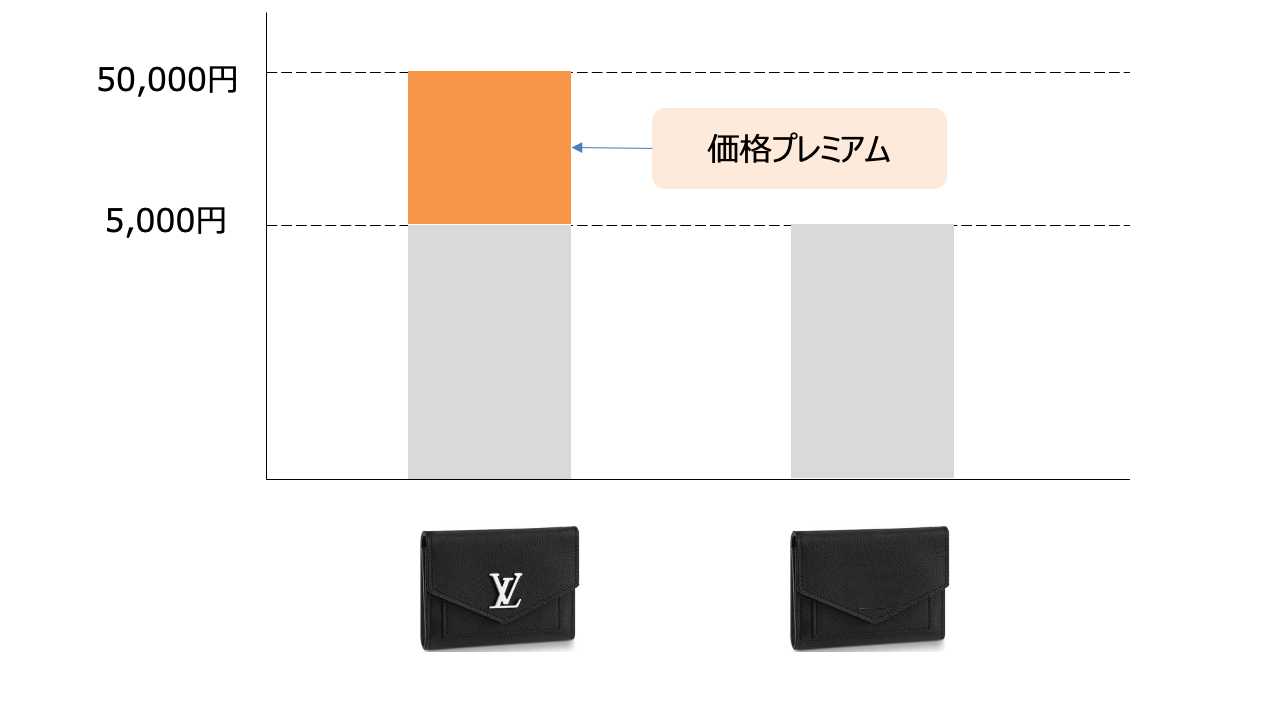

歯科業界の商品戦略において、もう一つの重要な要素はブランド力である。ブランド力とは何だろうか。まず、下の図をご覧いただきたい。あなたなら、それぞれの財布をいくらで買うだろうか。そして、その理由は何だろうか。

仮に、この二つの財布の素材や原価が同じだったとしても、ルイ・ヴィトンのロゴが一つ付くだけでプレミアムが付く。これを「価格プレミアム」と言うが、これ自体がブランド力なのである。

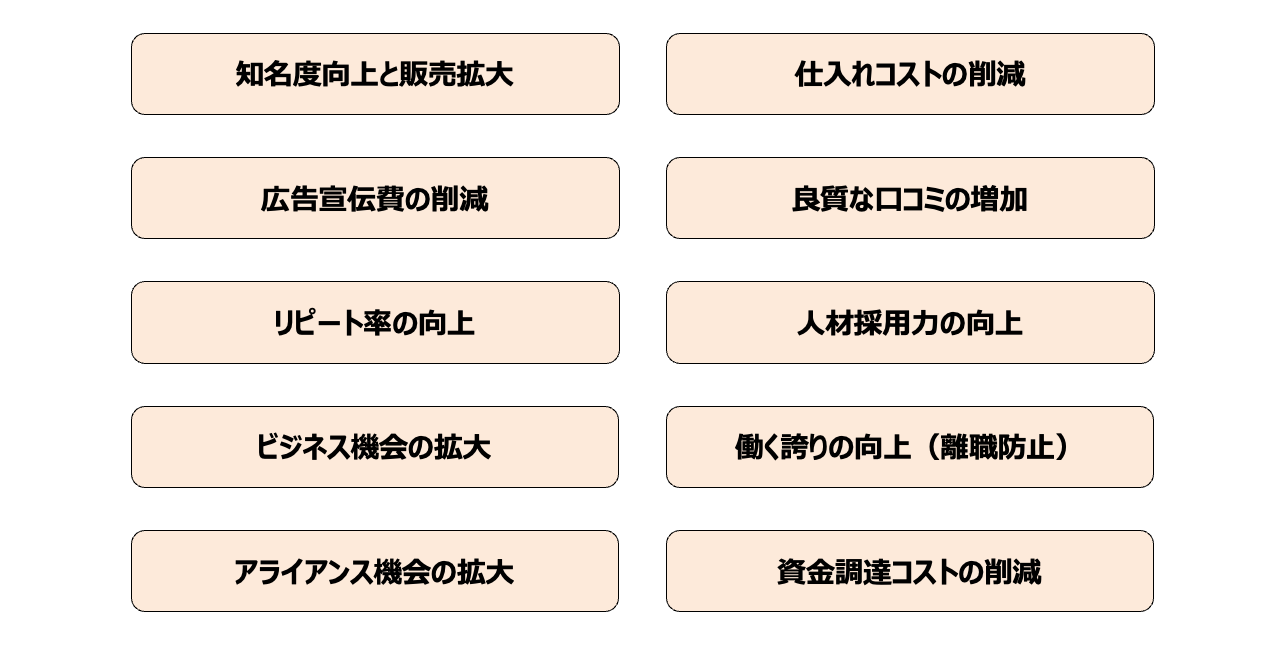

ブランドの副次効果としては、下の図にあるように、知名度向上や販売拡大、広告宣伝費や仕入れコストの削減、資金調達コストの削減など、さまざまな効果がある。

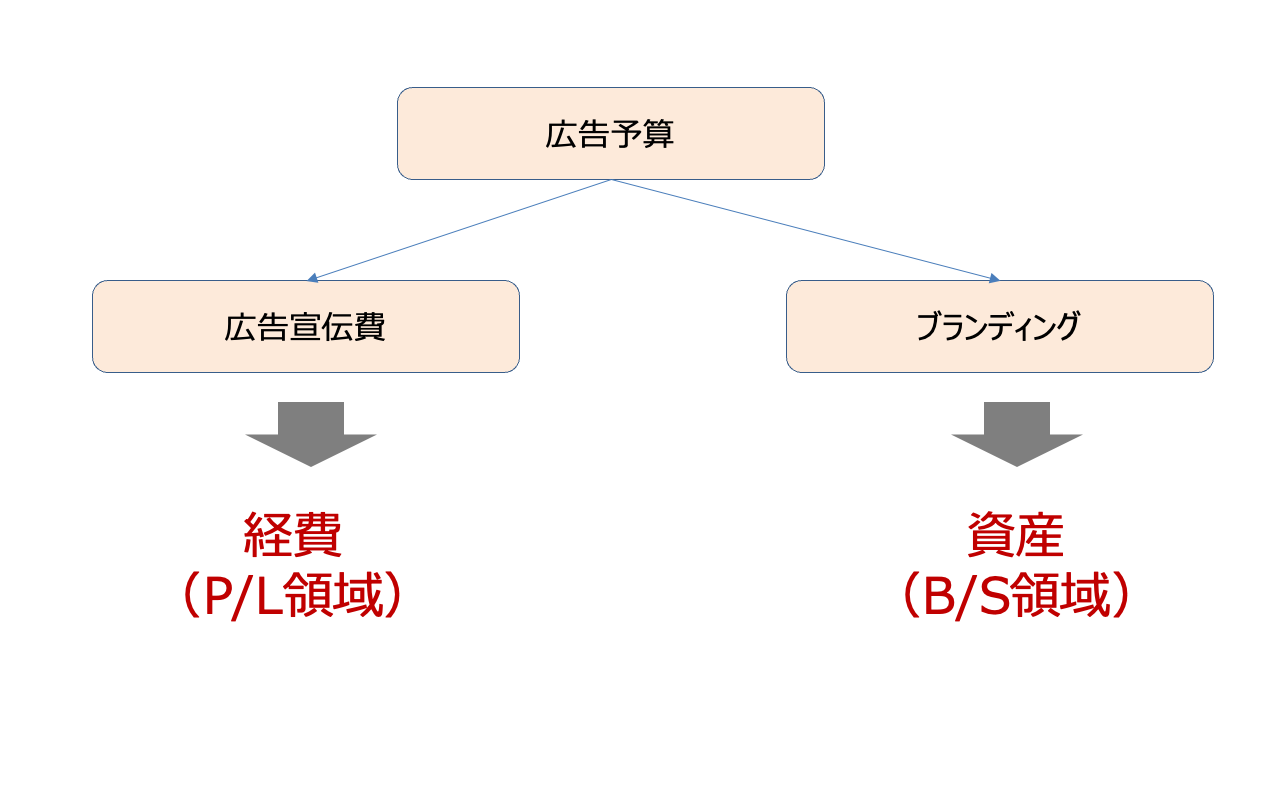

また、広告予算という広いくくりで分類すると、一般的な広告宣伝費は経費であり、PLの領域である一方で、ブランディングは資産になるため、BSの領域になる。

下の図は、世界のブランドランキングを示したものであるが、このようにブランドを構築すると、それが資産となり、企業価値が高まるのである。

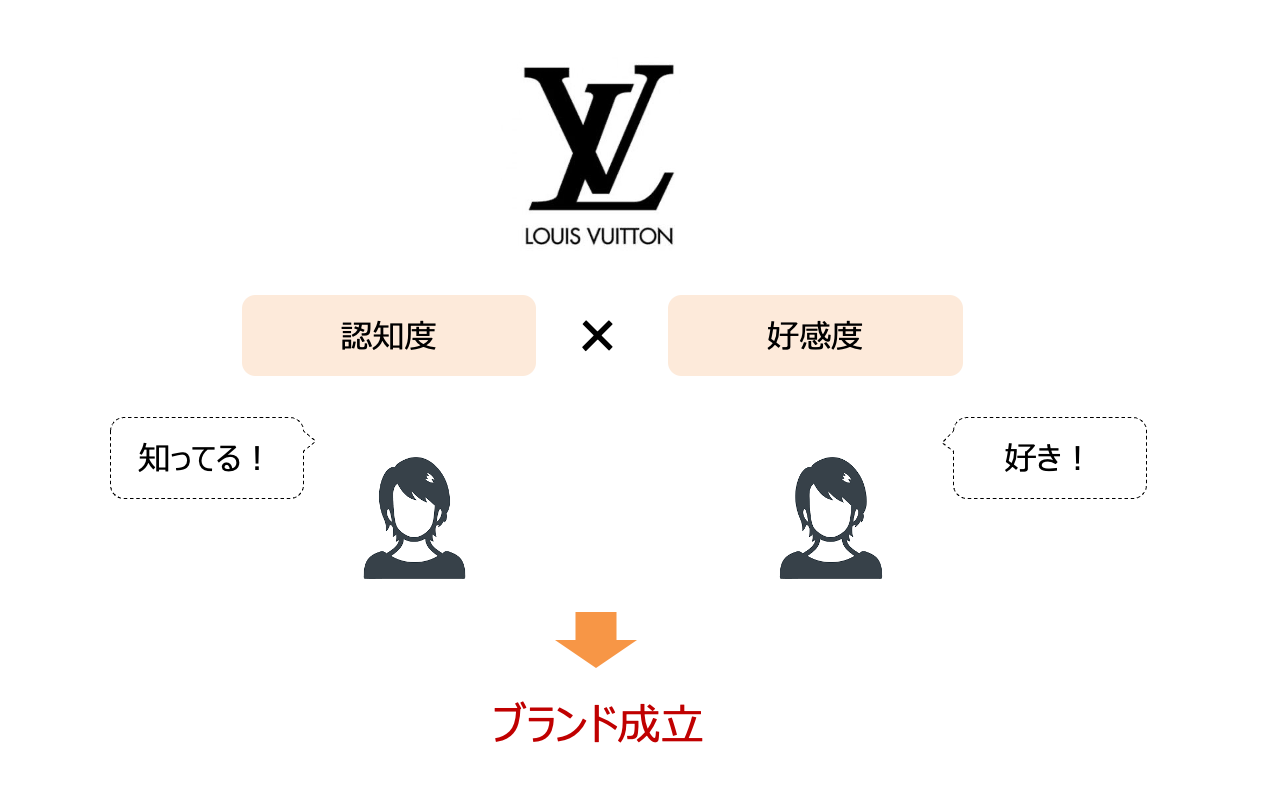

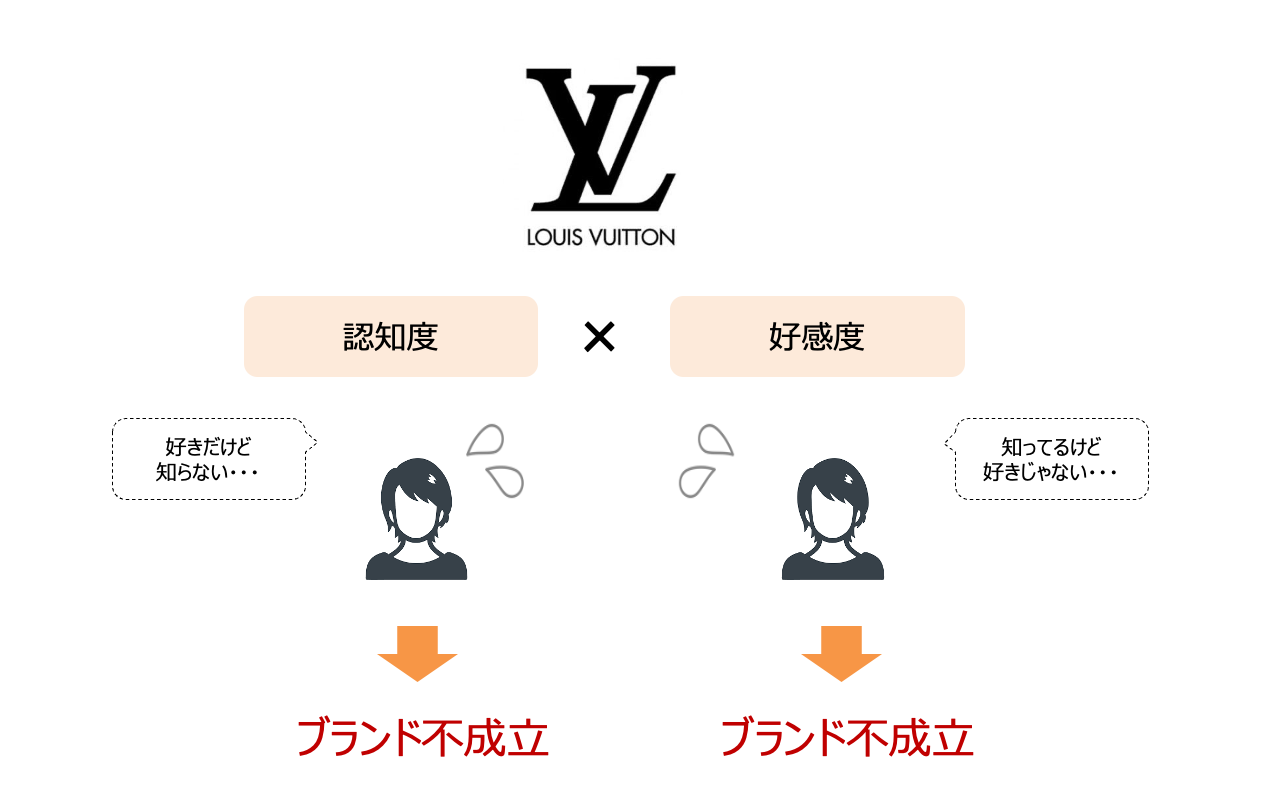

では、ブランド力を高めるには何が必要なのだろうか。下の図をご覧いただきたい。ブランドが成立するには、認知度と好感度が必要になる。

例えば、ルイ・ヴィトンというブランドに対して、認知度も好感度もあればブランドは成立する。しかしながら、「好きだけど知らない」といった認知度の欠如や、「知ってるけど好きじゃない」という好感度の欠如があった場合は、いずれもブランドの成立とはならない。

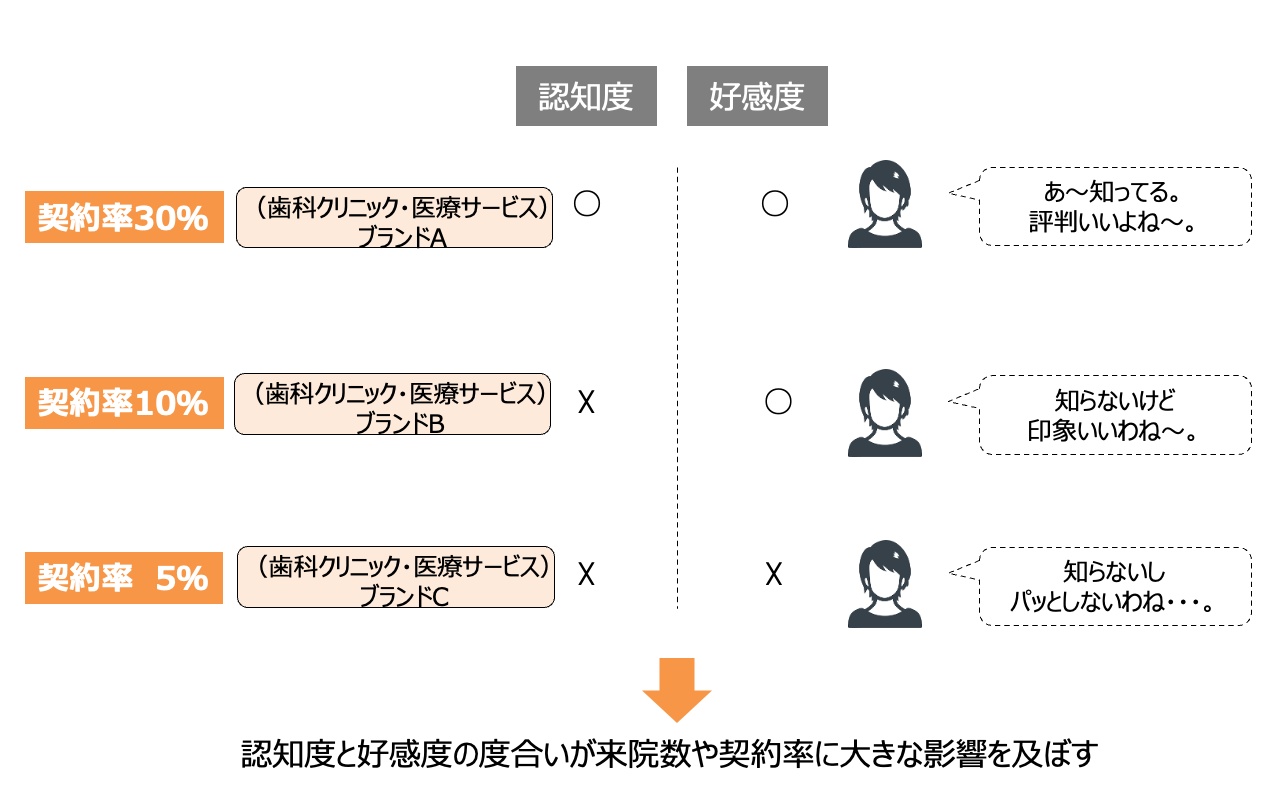

これらが意味するのは、下の図のようなケースである。ある歯科クリニックで、契約率が30%と高い水準にあった場合、それは商品戦略におけるブランド要素、つまり認知度と好感度がいずれも高いということをを意味する。

現時点で自院の契約率が低いとお悩みの方は、営業力を上げるのではなく、認知度と好感度を上げることでも解決ができるということをぜひ押さえておいていただきたい。

しかし、多くの経営者が悩むところは、ブランド投資における「費用対効果の判断の難しさ」ではなかろうか。チラシなどの獲得媒体ならまだしも、テレビCMなどの認知媒体においては、投資におけるリターンが読めず投資し続けることができない、といったケースもあるだろう。

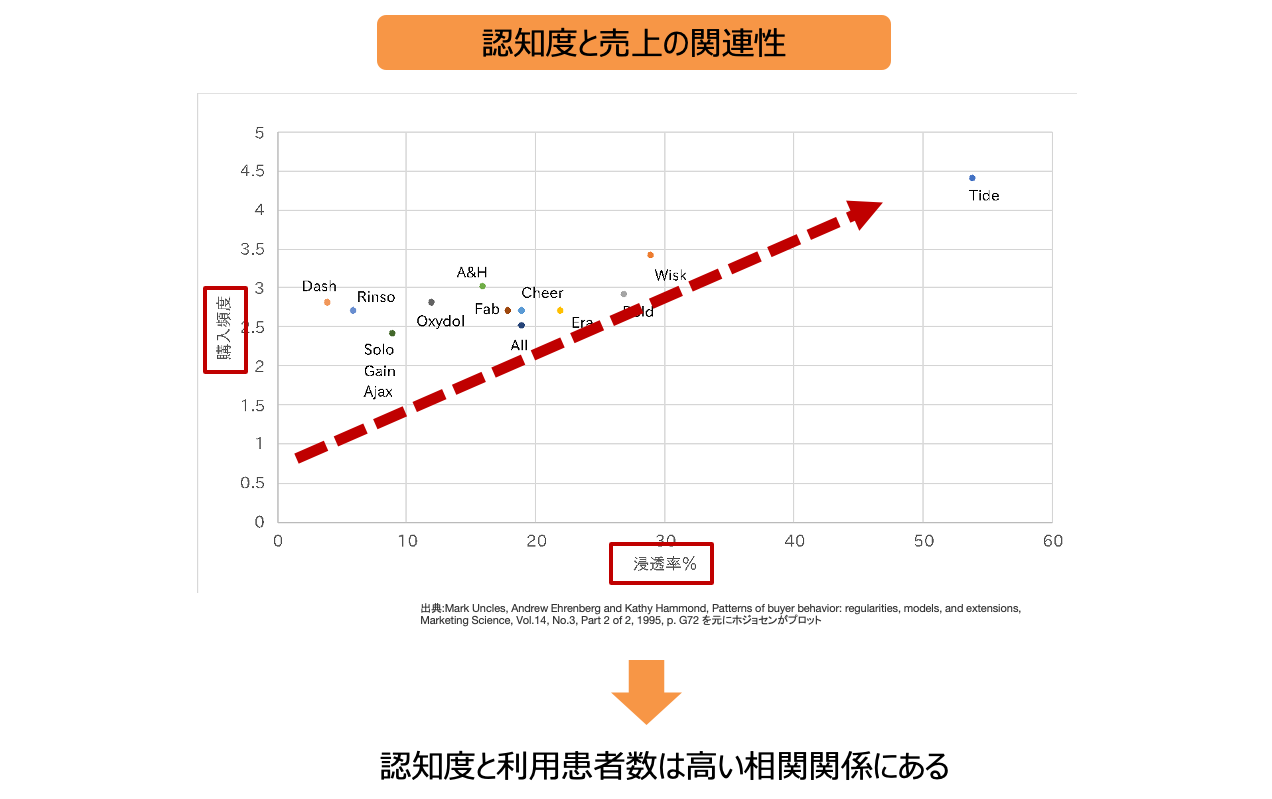

しかし、売り上げとブランディングの関係性について解いた法則がある。ダブルジョパディの法則をご存じだろうか。簡単に言えば、売り上げと認知度の相関を表した法則であるが、この法則によれば、消費者の多くが「良いから買う」のではなくて、「有名だから買う」という意思決定をしているのである。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。