今回は、従業員満足度を上げる評価制度について、運用・改善というテーマで見ていきます。

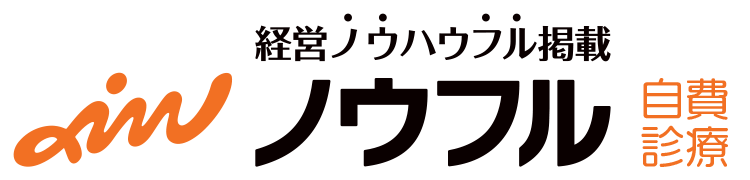

評価制度については、下の図をご覧ください。この図は、自費診療業界における企業戦略を表したものです。

集患から契約につなげる事業戦略を支える形で、組織戦略が構築されています。評価制度は、この組織戦略の中の一つとして成り立っています。

では本日の目次をお示しいたします。

評価制度について

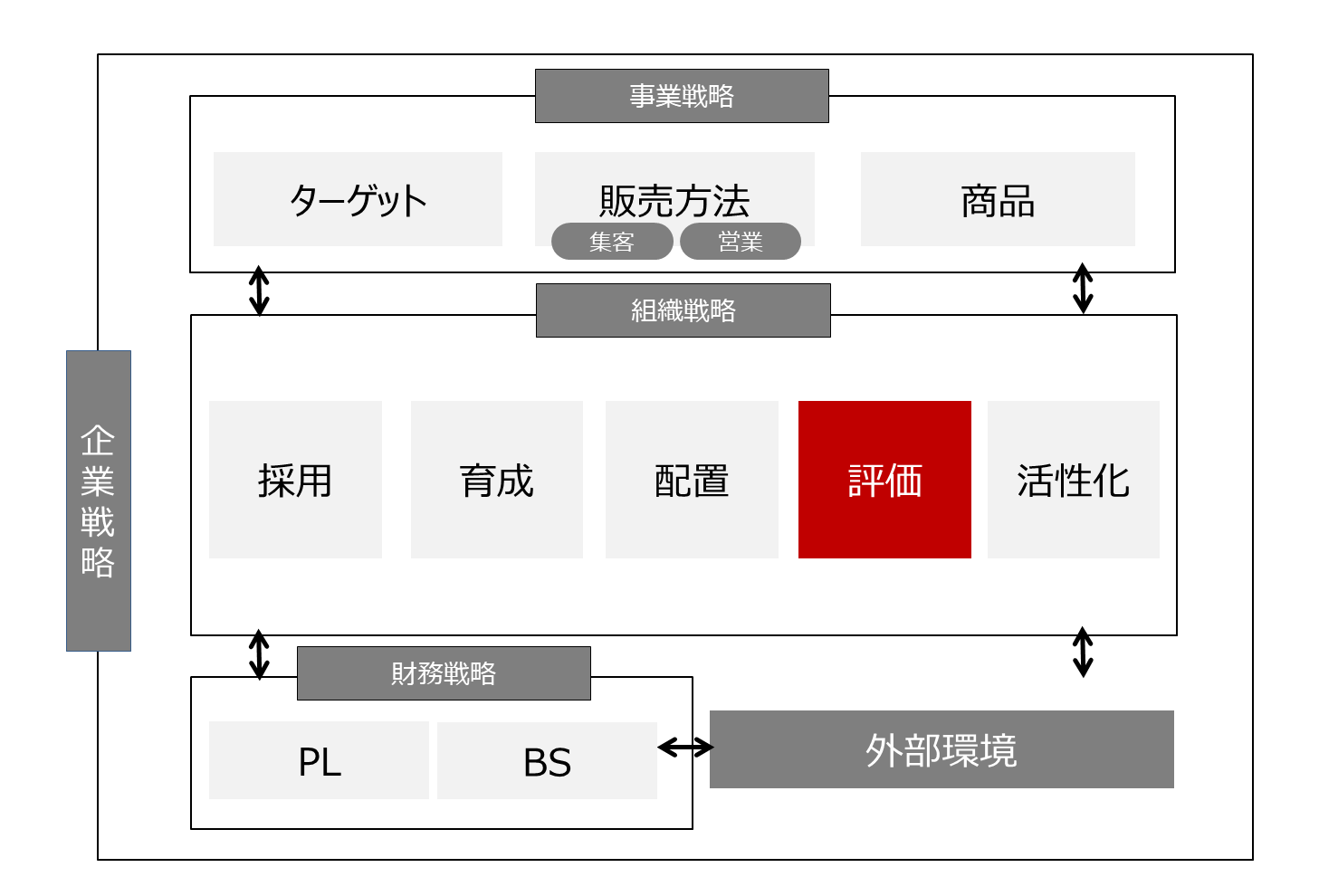

まずは、組織戦略を語る上で外せないマズローの欲求6段階説について見ていきます。下の図をご覧ください。これは、学者マズローが提唱した、組織のやる気を高める六つの段階を示しています。

第一段階は生理的欲求と言い、人は生きるために最低限の保障が欲しいという動機づけで働きます。それが満たされると、最低限の安全な寝床を確保したいという目的で働くようになります。さらに、これらの目的が満たされると、組織の中で嫌われずに受け入れられたいという欲求が芽生えてきます。そして、組織に評価されたいという欲求が芽生え、さらには、なりたい自分に成長したいという欲求が生まれます。

これら全てが満たされると、最後は自己超越の欲求と言い、世の中を良くしたいという感情が芽生えます。この欲求は自身だけでは成り立たないものであり、例えば、医院を通じて世の中を良くしたいという考え方に近いと言えます。これらを段階的にクリアしていくのか、あるいは段階を踏まずにクリアするのかについてはさまざまな考え方がありますが、まずは六つの段階があるということを押さえていきましょう。その上で、理念を構築するというテーマで解説していきます。

また、組織戦略については下の記事で詳しく触れていますので併せてご覧ください。

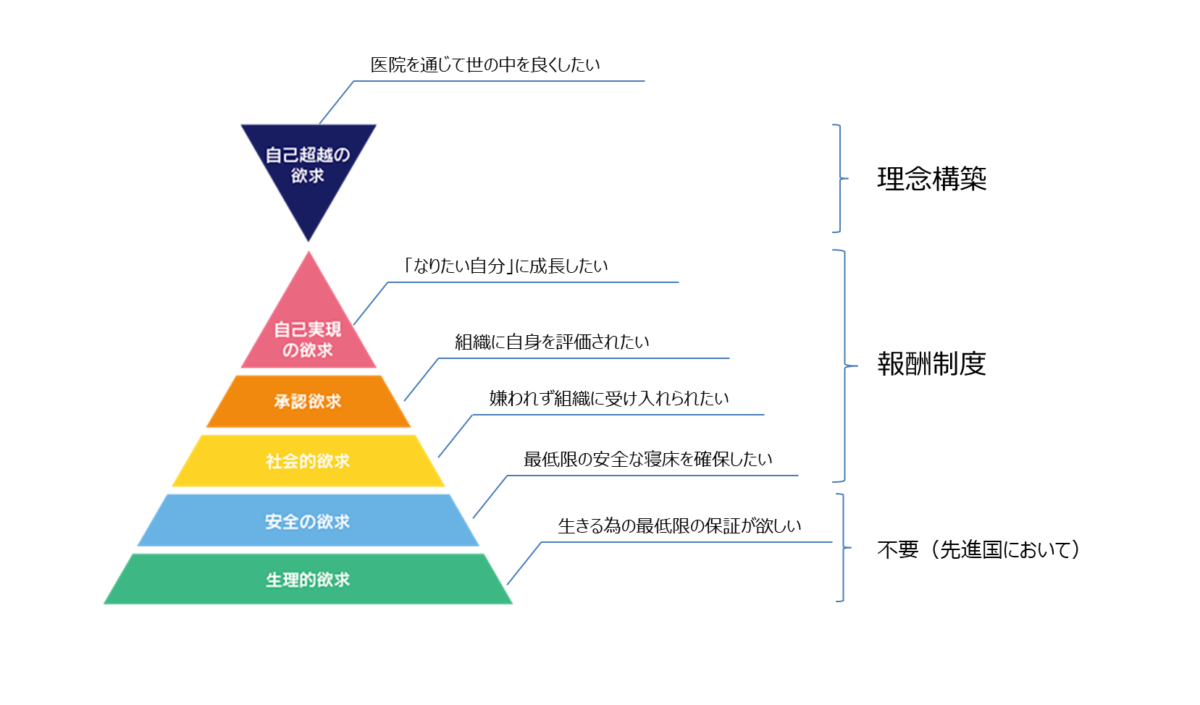

自己実現の欲求や承認欲求、社会的欲求に対しては、報酬制度を活用して満足度を上げることができます。理念に関しては、下の図に示されているように、「ミッション」とも言い換えることができ、社会的な使命を通じて医院の活動を実現することが求められます。

これらを目指す状態を「ビジョン」と呼び、それを展開する上での従業員の行動指針を「バリュー」と言います。これらを構築することで、自己超越の欲求を満たし、組織のエンゲージメントを向上させることができます。

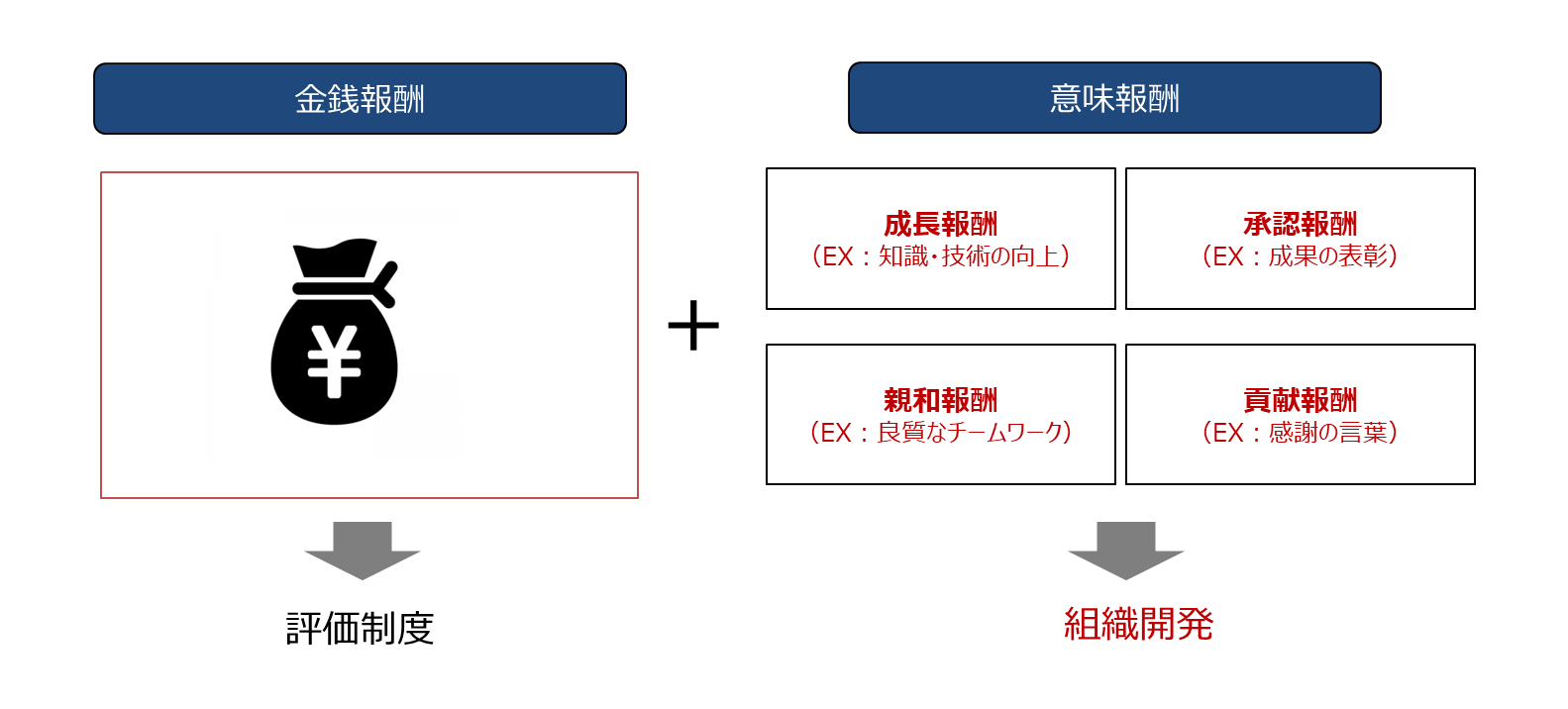

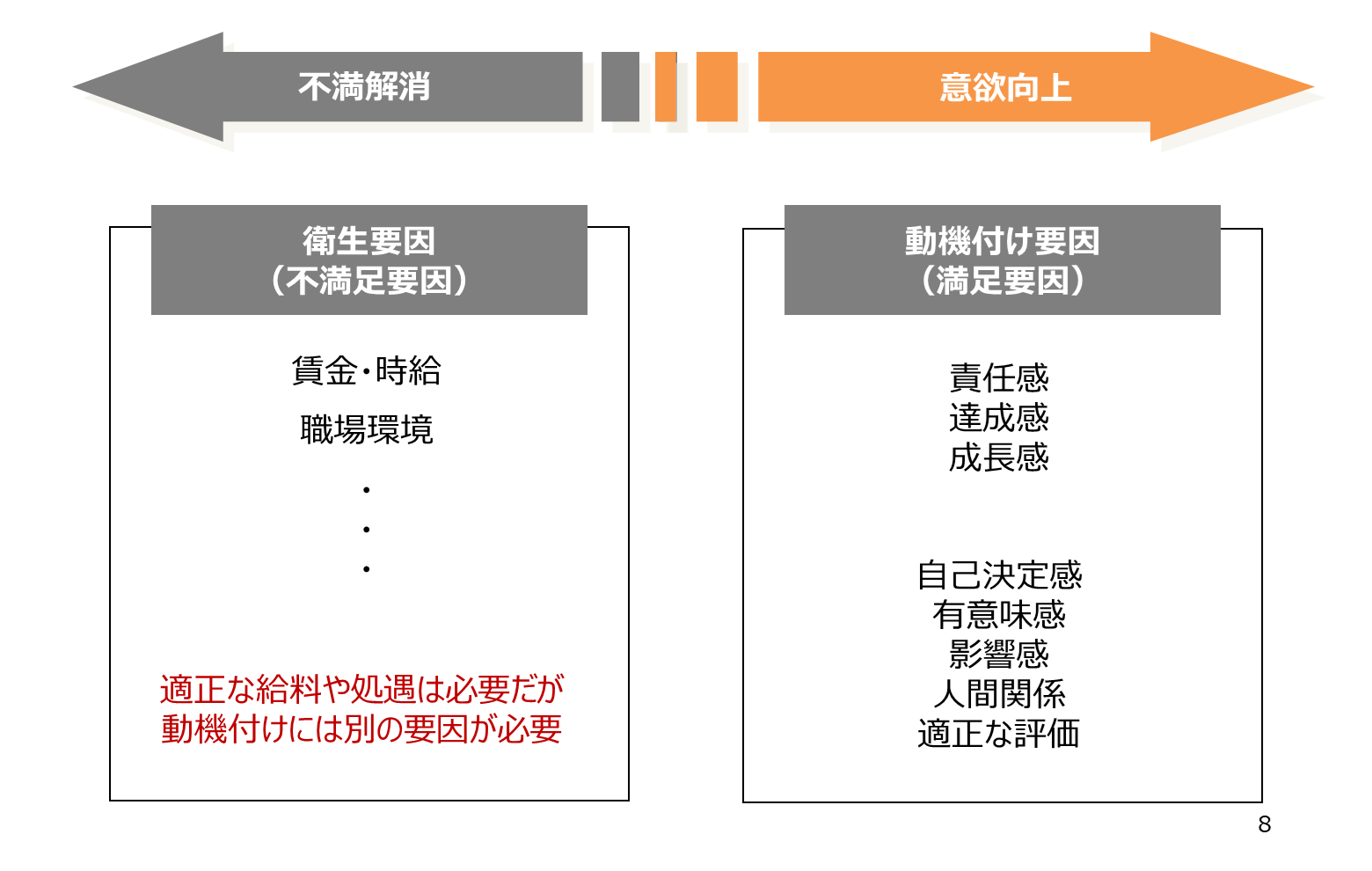

そして、報酬には、下の図のように、金銭報酬と意味報酬があります。金銭報酬は評価制度自体を指し、意味報酬は成長報酬・承認報酬・親和報酬・貢献報酬などの定性的な報酬を指します。これらは組織開発のテーマで構築されています。また、報酬制度に関しては、下の図のように、衛生要因と動機づけ要因があります。最低限の賃金や労働環境などは衛生要因に該当します。一方で、組織のやる気を高める観点では、動機づけ要因としての要素が必要です。

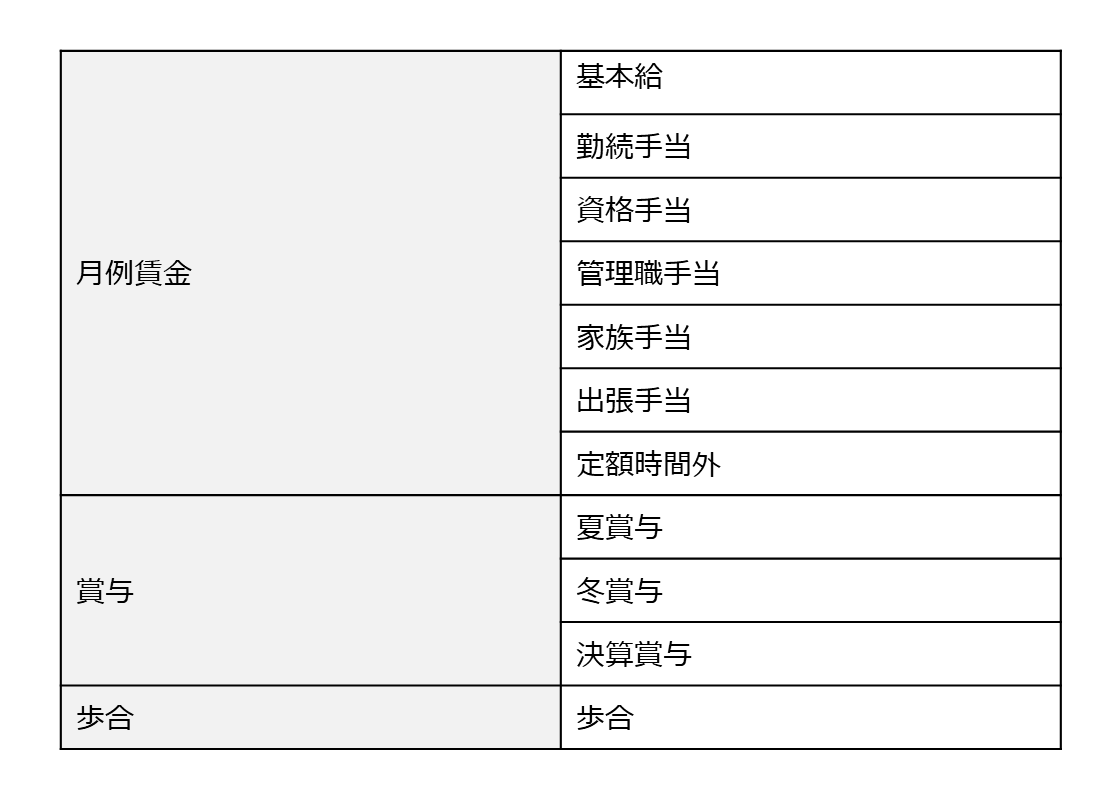

金銭報酬においては、月例賃金・賞与・歩合が重要な三つの要素です。これらをバランスよく調整することで、スタッフのやる気を高めることができます。

評価制度構築の流れ

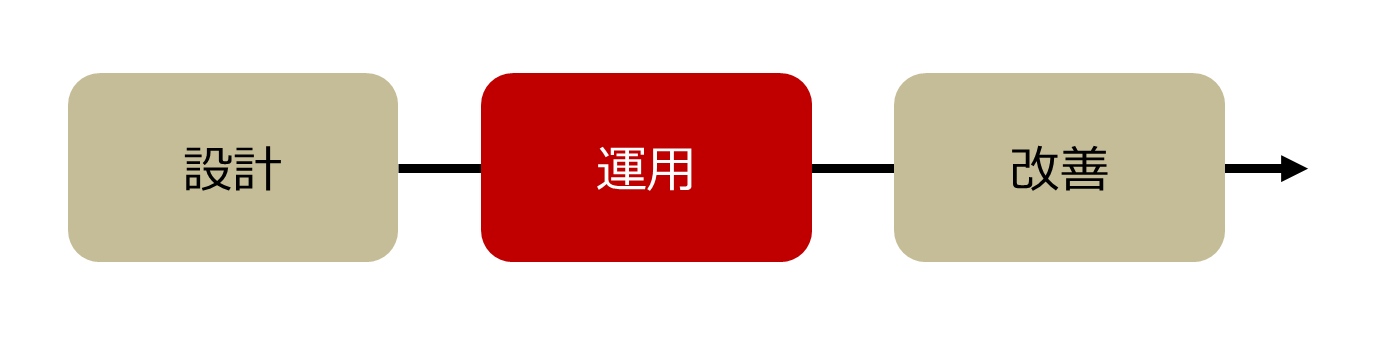

それでは、評価制度構築の流れについて見ていきましょう。下の図をご覧ください。こちらにある通り、評価制度の構築には設計・運用・改善という三つのステージがあります。

今回は運用と改善に焦点を当てて見ていきますので、設計については関連記事をご覧ください。

まず、運用について考えてみましょう。評価制度の運用には三つのポイントがあります。

一つ目は評価のフィードバックを行うことです。下の図は、ある現場のケーススタディーを示したものです。

社長の声:『賞与を決めるときは

いつも頭を悩ませるよ・・・

ちゃんと頑張った人に報いたいからね。』

現場の声:『正直、給料や賞与が何で決まっているのか、

よくわからないんだよね。

要は、理事長の好き嫌いなんでしょ?』

理事長は、賞与を決める際に、頑張った人に報いたいと思っている一方で、現場からは、理事長の好き嫌いで報酬が決まっているのではないかとの誤解が生まれがちです。このようなギャップを防ぐためにも、評価のフィードバックは必要不可欠となるのです。

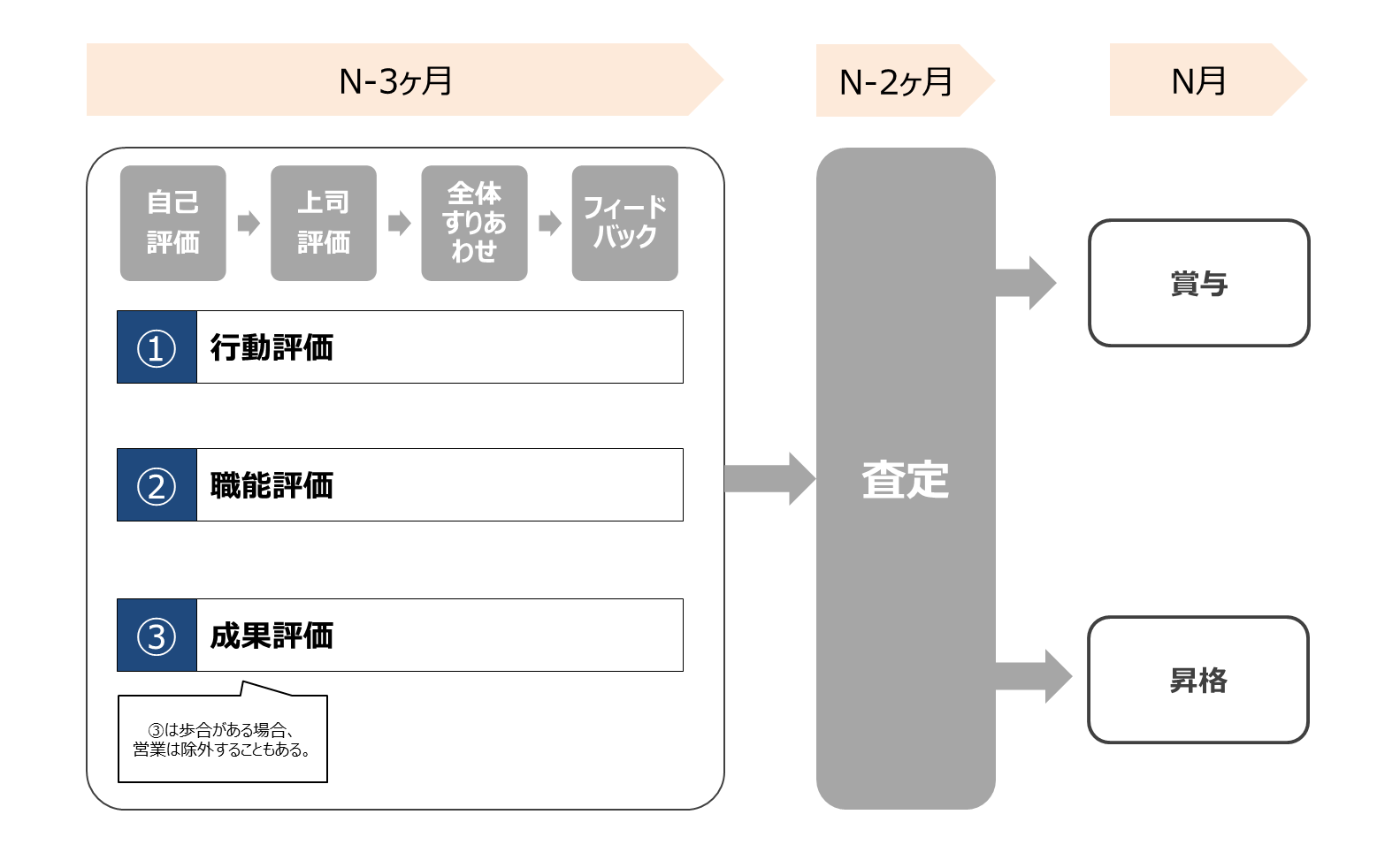

評価フィードバックとは、スタッフが自己評価を行い、それを上司が評価し、全体的にすり合わせをしながらフィードバックを行うことです。具体的なスケジュールは下の図のようになります。

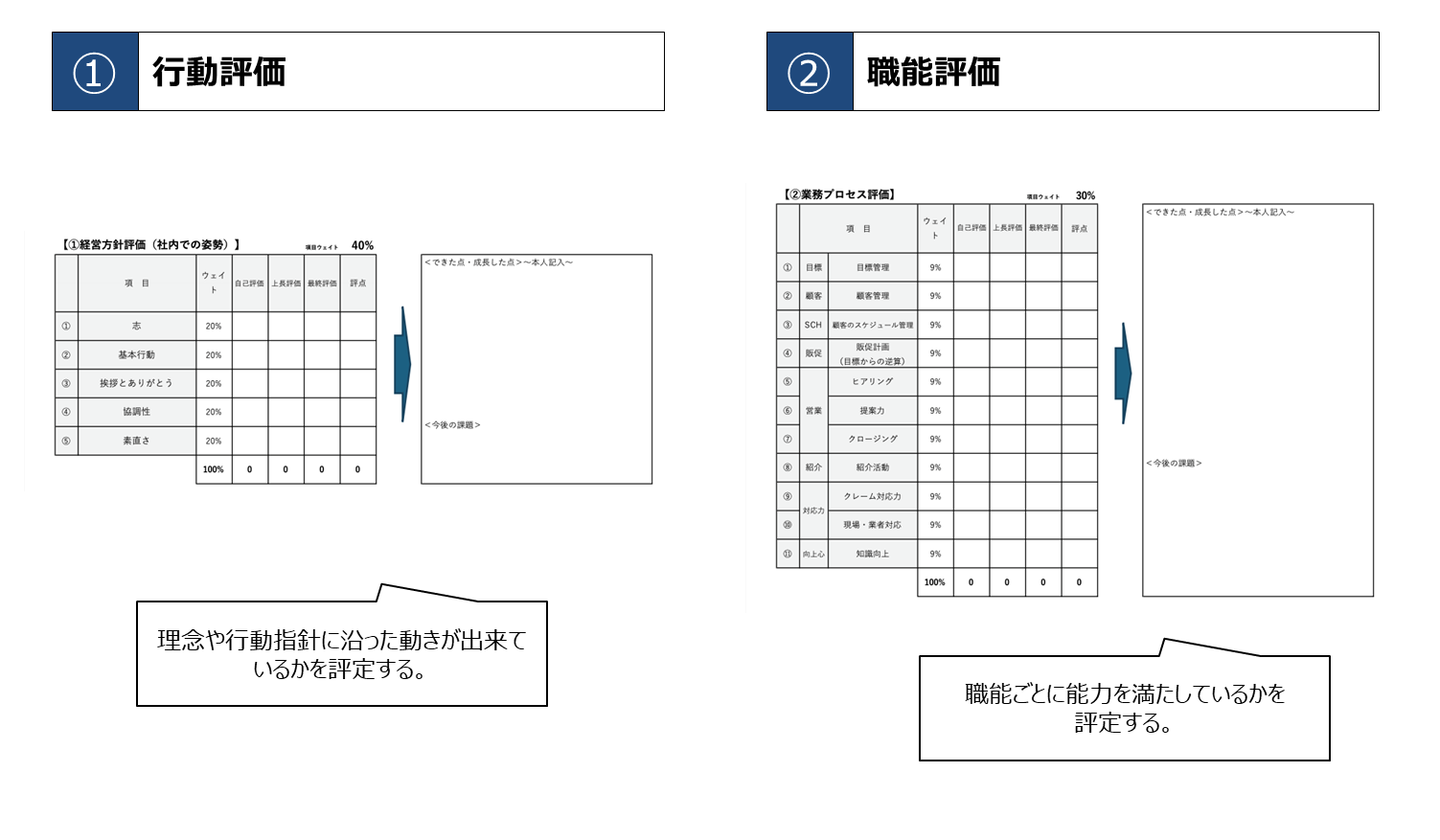

自己評価・上司評価・全体すり合わせ・フィードバックは、賞与や昇格の3ヶ月前から始まり、2ヶ月前から査定などの手続きが始まります。評価軸は、日々の行動の適合度・職種における技術的な適性・達成された成果の三つの観点から評価しましょう。

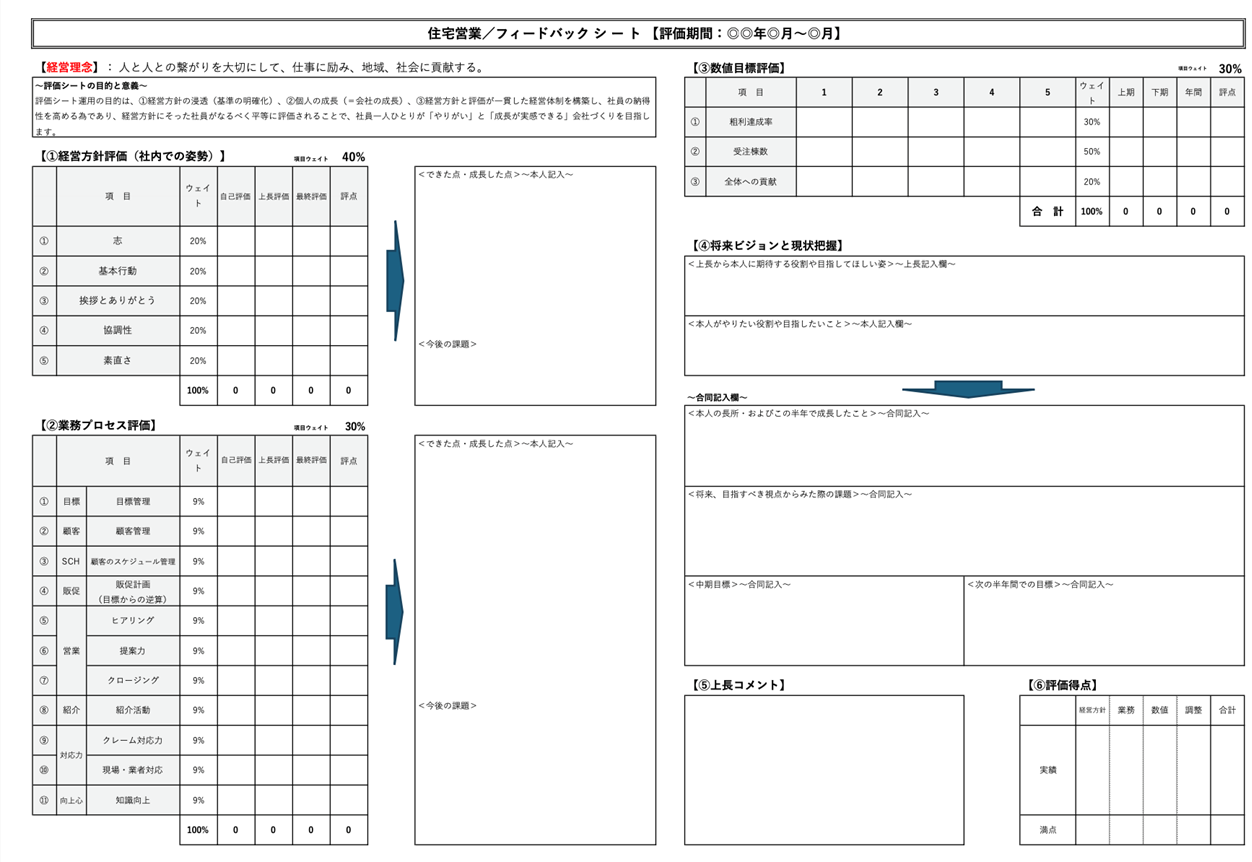

また、フィードバックを行う際は、下の図に示すようなフォーマットを使用して、すり合わせをしていくことが重要です。

行動評価では理念や行動指針に適合した動きができているどうか、職能評価では職能ごとに能力を満たしているかどうかを評定します。

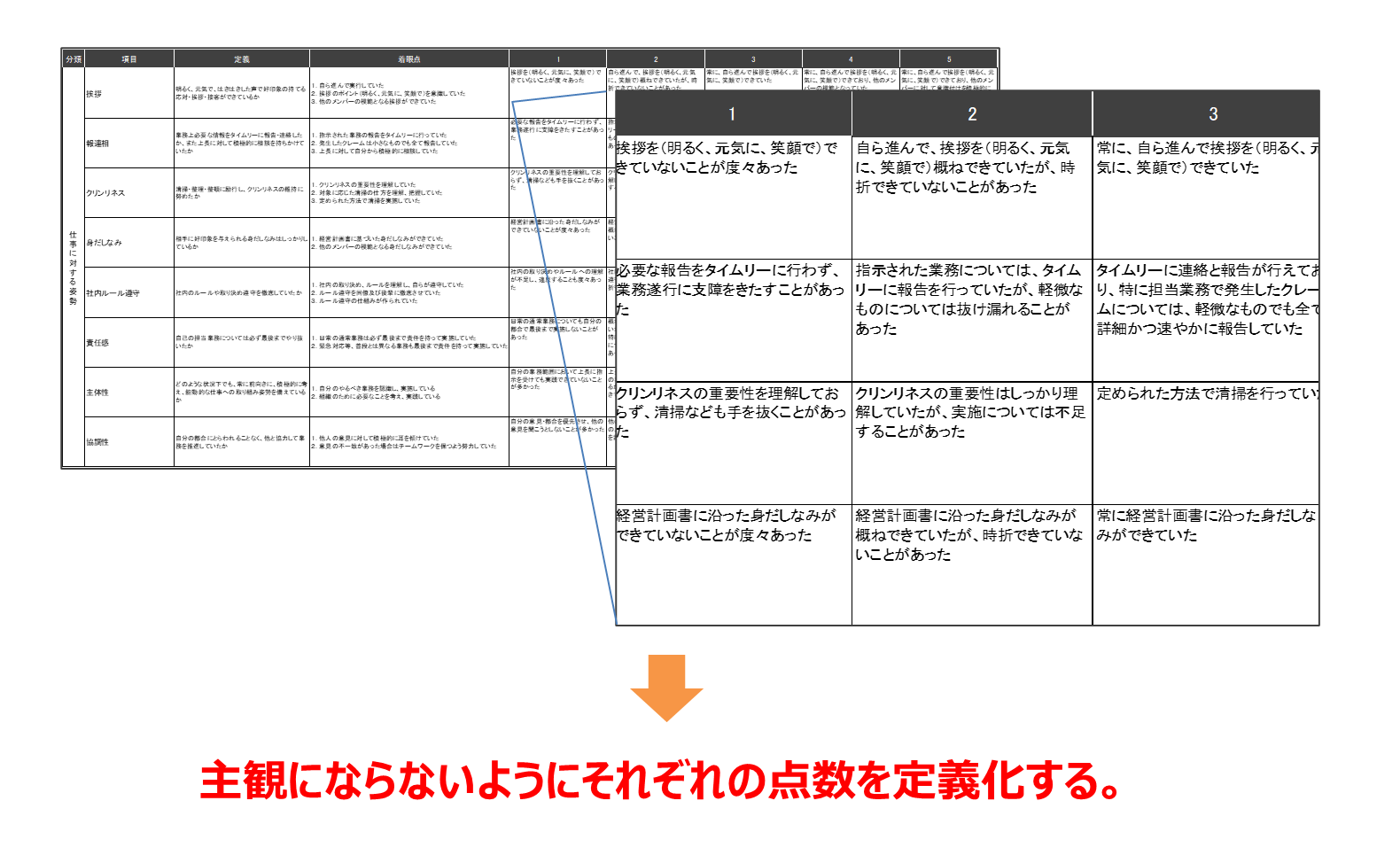

最後に、成果評価では、部門ごとの成果が創出できているかを評価しましょう。そして下の図にあるように、各等級において主観にならないように、それぞれの点数を定義化することが重要です。

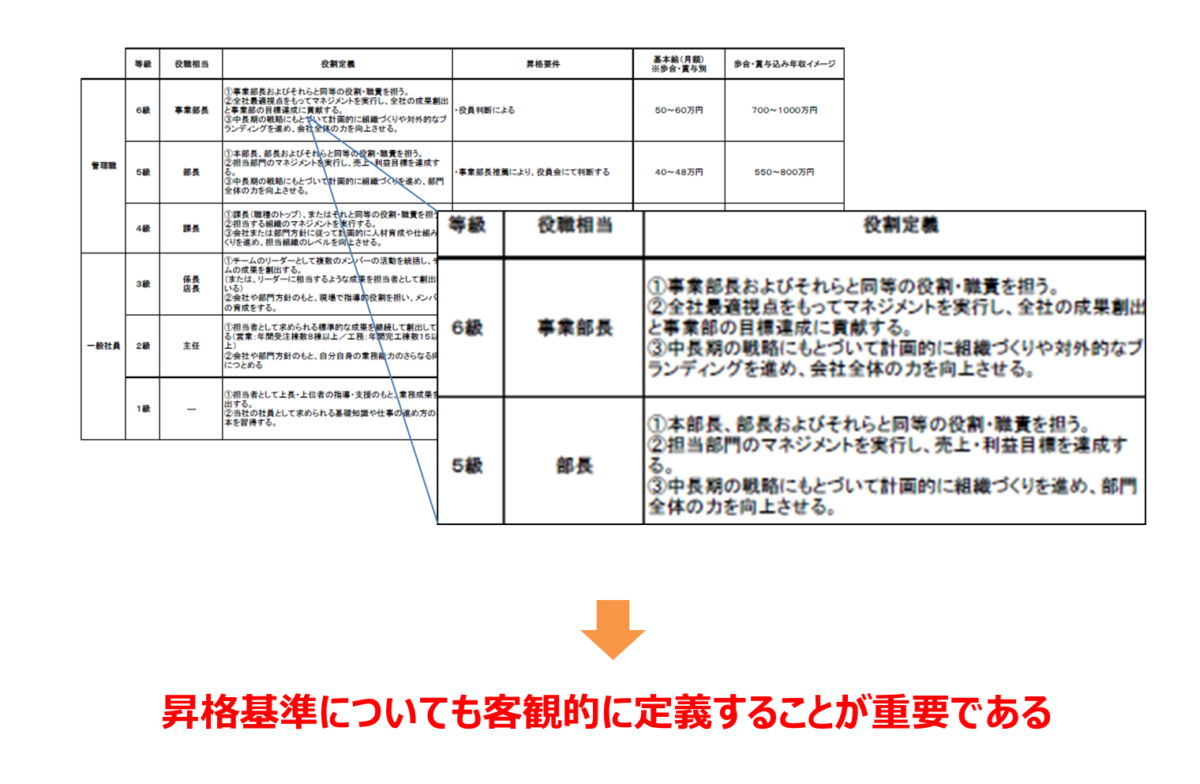

さらに、昇格基準に関しても、下の図のように、客観的に定義するルールを決めておくことが非常に重要になります。

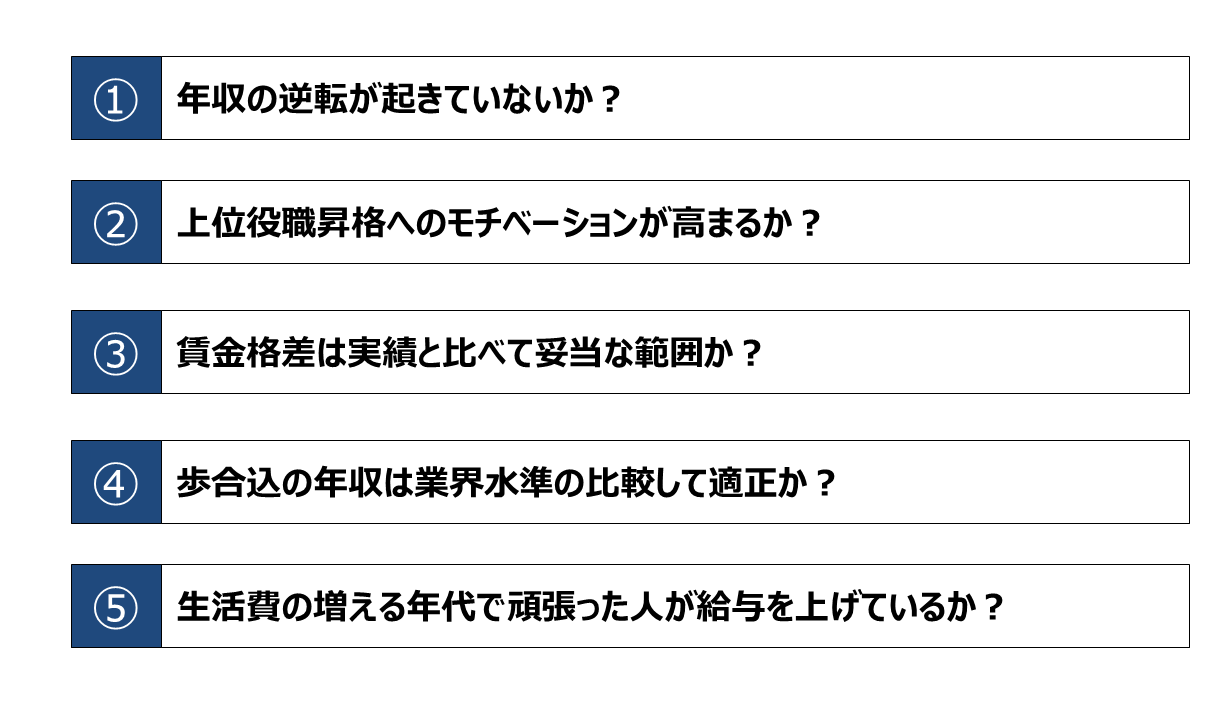

では、次に改善のステップに移ります。評価制度の改善においては、下の図にあるように大きく五つのポイントがあります。

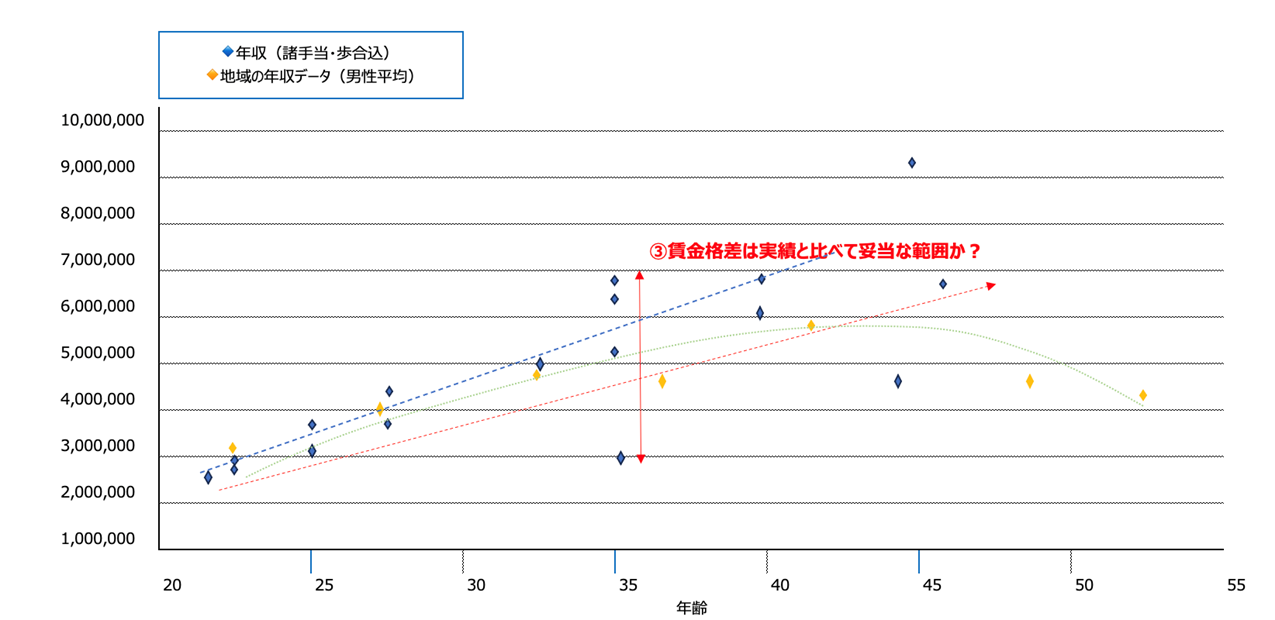

一つ目は年収の逆転が起きていないか、二つ目は上位役職昇格へのモチベーションが高まるかどうかです。また、あわせて三つ目の賃金格差は実績と比べて妥当な範囲であるか、四つ目の歩合込みの年収が業界水準と比較して適正であるかどうかも押さえましょう。さらに、五つ目の生活費が増える年代で頑張った人が給与を上げているかについても検討する必要があります。

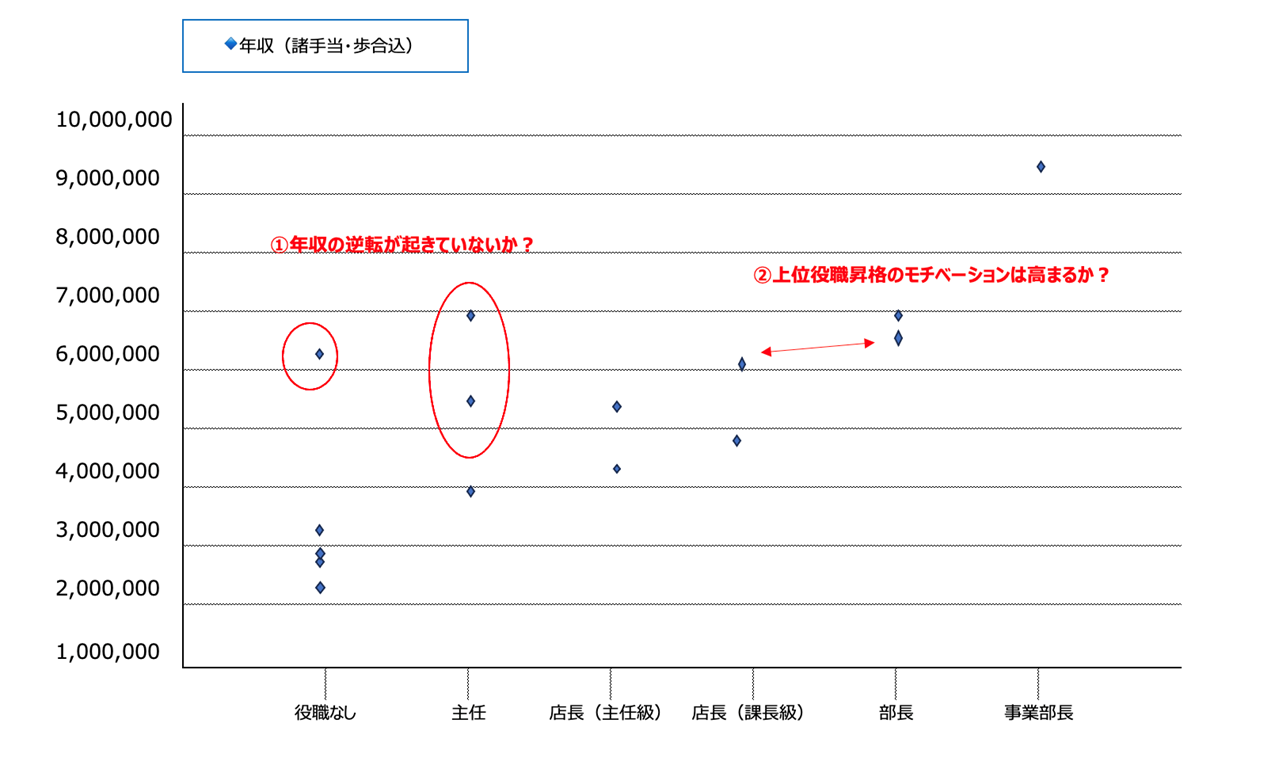

下の図をご覧ください。役職の有無によって年収の逆転が生じていることが分かります。

また、上位役職に昇格しても年収が十分に上がっていない状況が見受けられます。こうした状態では評価制度が機能しない可能性があるため、修正が必要であることがお分かりいただけるでしょう。

こちらは年齢に応じた給与の分布を示したものですが、35歳という一番お金がかかるタイミングにおいては、妥当な水準になっているのかどうかを分析する必要があります。このように、評価制度は設計して運用するだけでなく、毎期改善していくことが重要です。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめをお示しいたします。

評価には、本人と上司からの視点を踏まえた上でのフィードバックを行う

フィードバックは、事前に定義した、理念や行動指針・職能・成果の項目に沿って行う

評価制度は、運用状況を都度確認し、必要に応じて改善を行う

以上、今回は自費診療業界における評価制度の考え方、特にその運用・改善について見てきました。

このような取り組みは今後ますます重要になりますので、ぜひ対策をとっていきましょう。