今回は自費診療業界におけるブランディングについて考えてみたいと思います。

下の図をご覧ください。これはある医療理事長のお話です。

最近よく聞くブランディング。

なんだかふわっとしてるんだよな・・・。

ルイヴィトンの話が良くでるが、うちはそんな高級路線じゃないぞ。

だからそもそもブランディングっていらないんじゃないか?

でも会社のロゴとかパンフレットとかHPとか刷新したい。

これってブランディングじゃないの?

ブランディングってなんだー!?

最近よく聞くブランディングはなんだかふわっとしている印象があります。最初に挙げられるのは、高級ブランドの例としてよく取り上げられる「ヴィトン」ですが、うちの医院はそんな高級路線ではないのに、本当にブランディングが必要なのかという疑問が生まれます。

しかし、医院のロゴやパンフレット、ホームページを刷新したいという欲望はあります。これらは本当にブランディングなのでしょうか。こういった疑問や迷いは、多くの理事長が抱えているものでしょう。そこで、今回はブランディングについて解説していきます。

では本日の目次をお示しいたします。

ブランディングの目的

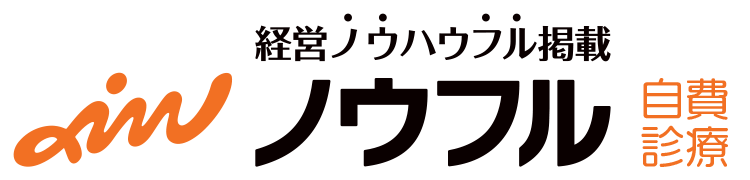

まず下の図をご覧ください。図の通り二つの財布があります。あなたはそれぞれいくらの値をつけるでしょうか。

おそらく多くの方が、左側のルイ・ヴィトンのロゴが入った財布の方を高い価格設定にするのではないでしょうか。下の図をご覧ください。この図から分かるように、ルイ・ヴィトンのロゴが入ることで明確にプレミアムがつきます。ブランディングは、まさにこの価格プレミアムを引き上げ、付加価値を高めることが真の目的なのです。

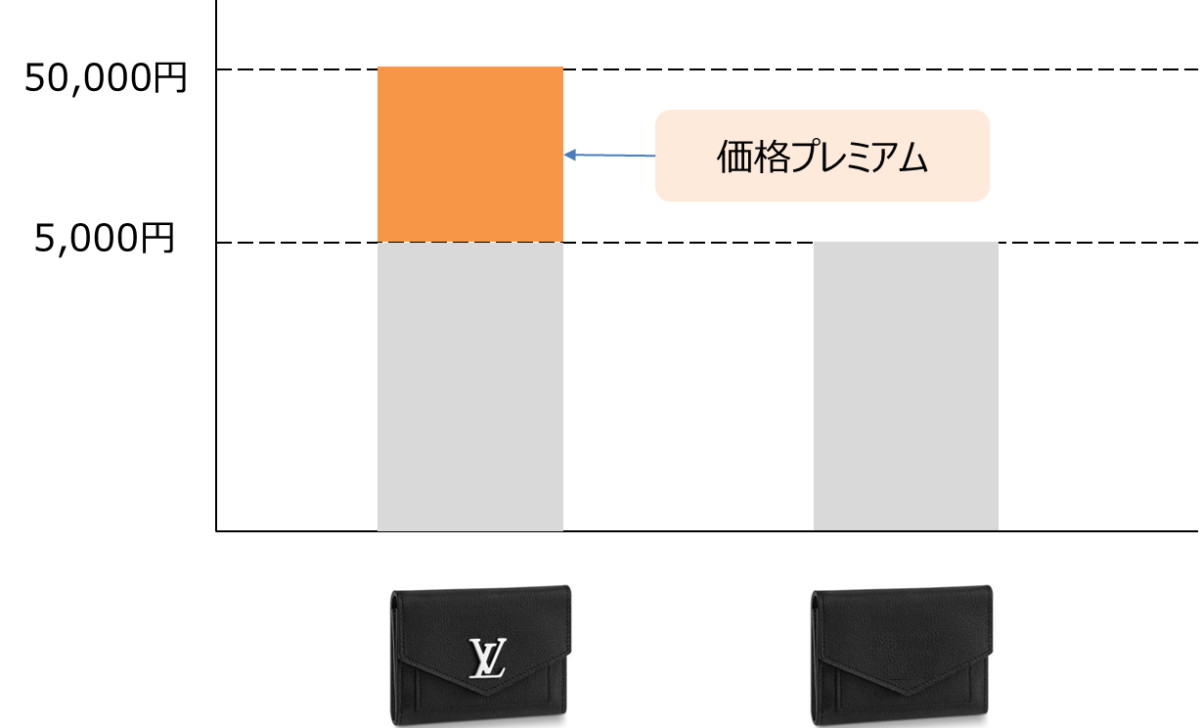

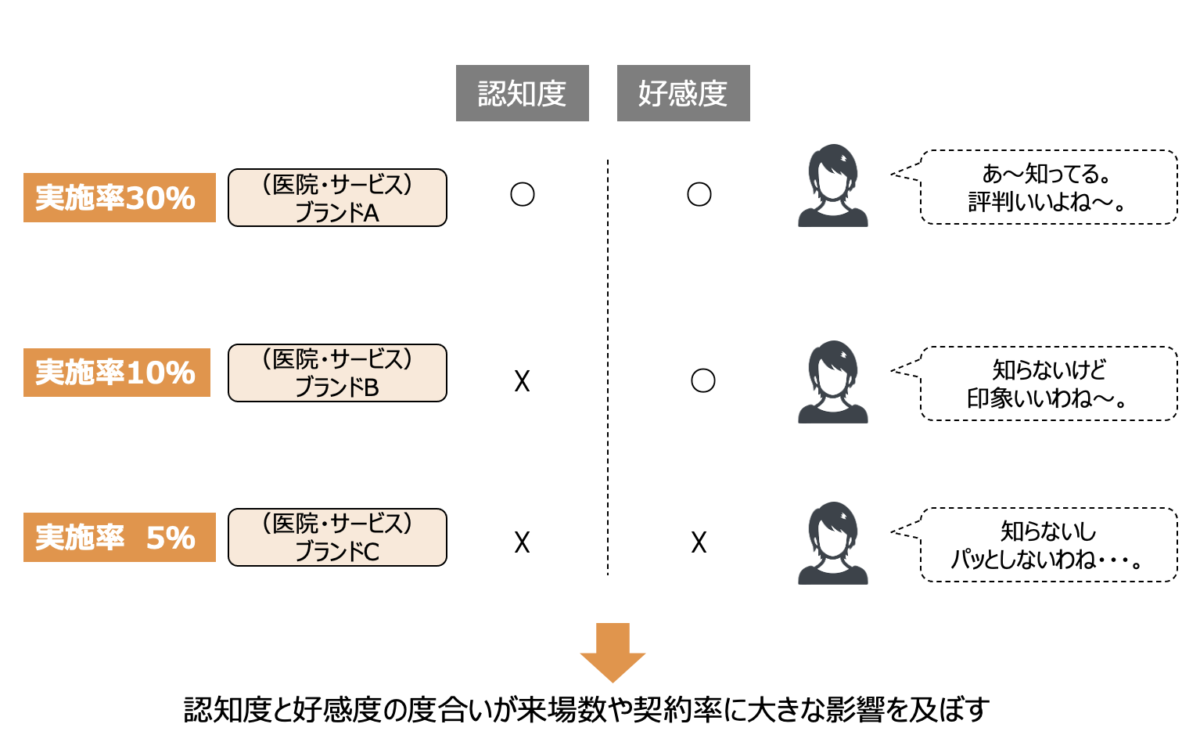

それでは、ブランドを作り上げるためには何が必要なのでしょうか。結論から言うと、認知度と好感度の二つを押さえることです。まず、そのブランドを知っているかどうか、が非常に重要です。そして、そのブランドが実際に好かれているかも見逃せない要素になります。

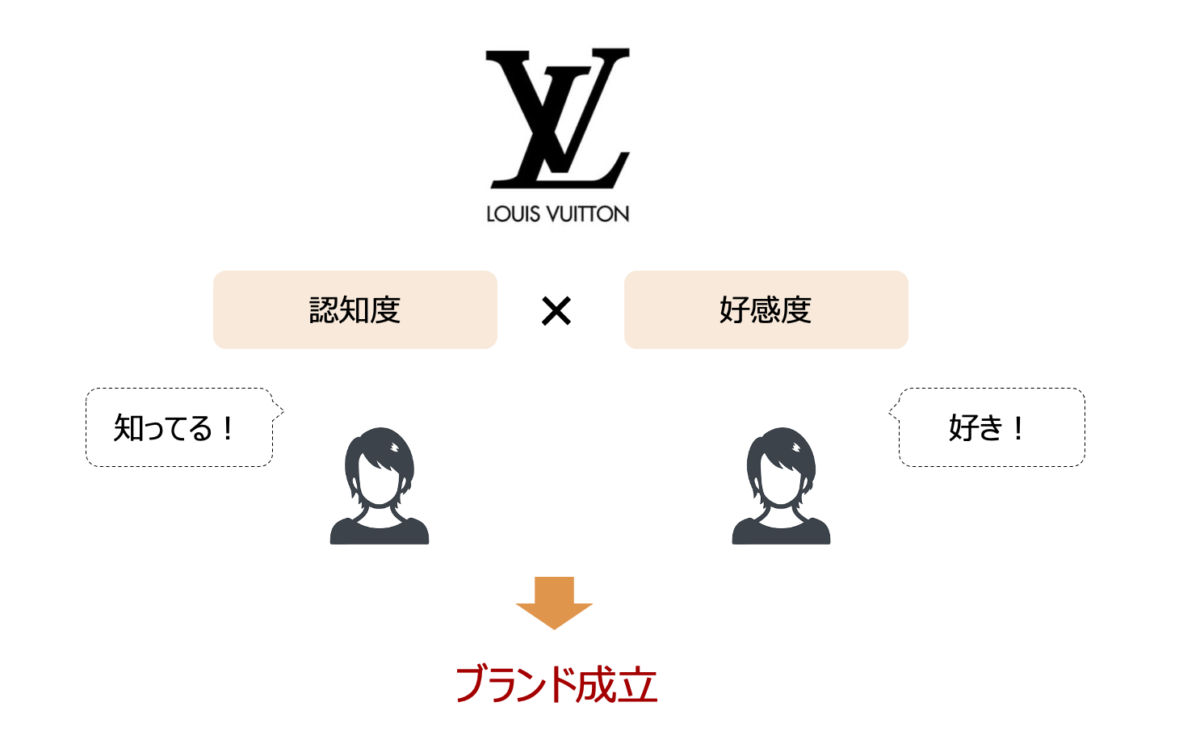

下の図をご覧ください。認知度があっても好感度がない場合にはブランドは成立しません。

逆に好感度はあるけれども認知度が低い場合にもブランドは成り立たないのです。これらをまとめると下の図のようになります。

ある医院において認知度も好感度も高い場合、契約率が30%を超えることが期待できます。しかし、印象は良いものの認知度が低い場合、契約率は10%にまで低下します。さらに、認知度も好感度も低い場合には、契約率は5%と低い水準となります。このように、認知度や好感度は集患数や契約率に大きな影響を与えることが分かります。

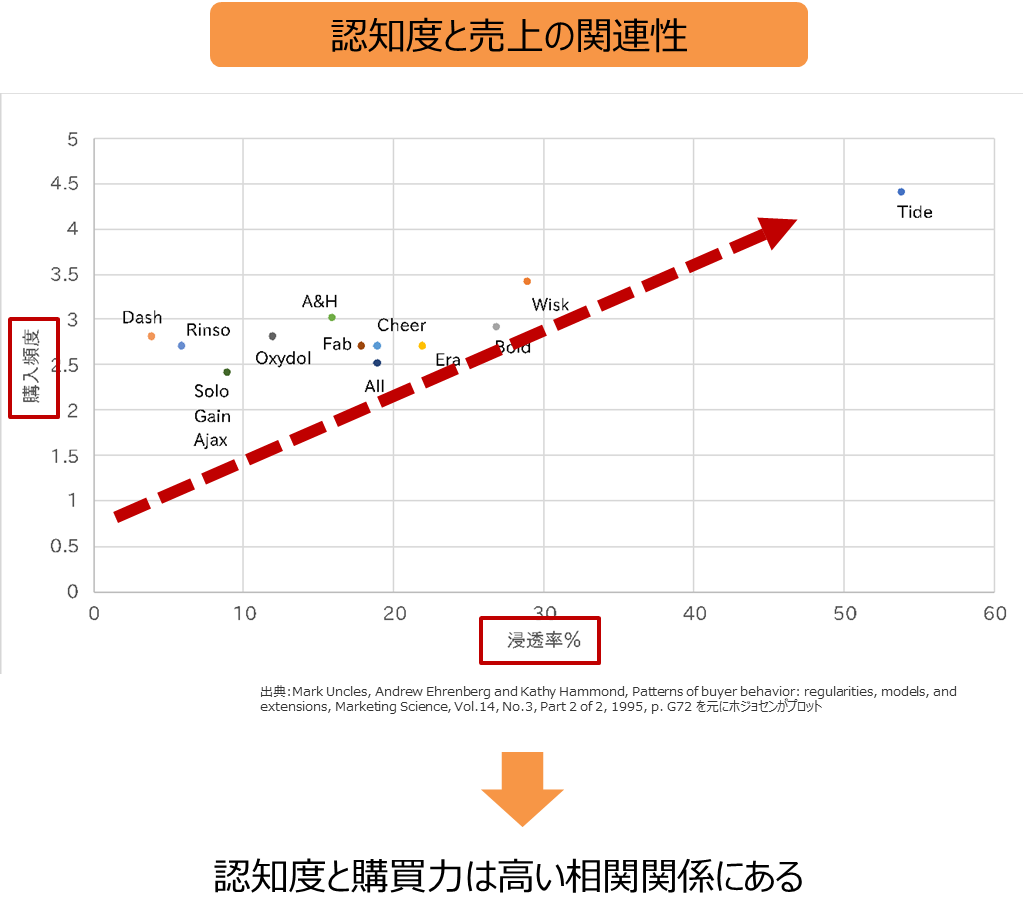

また、認知度における面白いデータがあります。こちらはある経営学者がまとめたデータです。

データを見ると認知度と売り上げは正の相関があることが見て取れます。ここからはデータからもブランドの認知度を高めることが売上を上げる為に必要不可欠であることが分かります。さらに、好感度についても焦点を当ててみましょう。下の図を見てください。

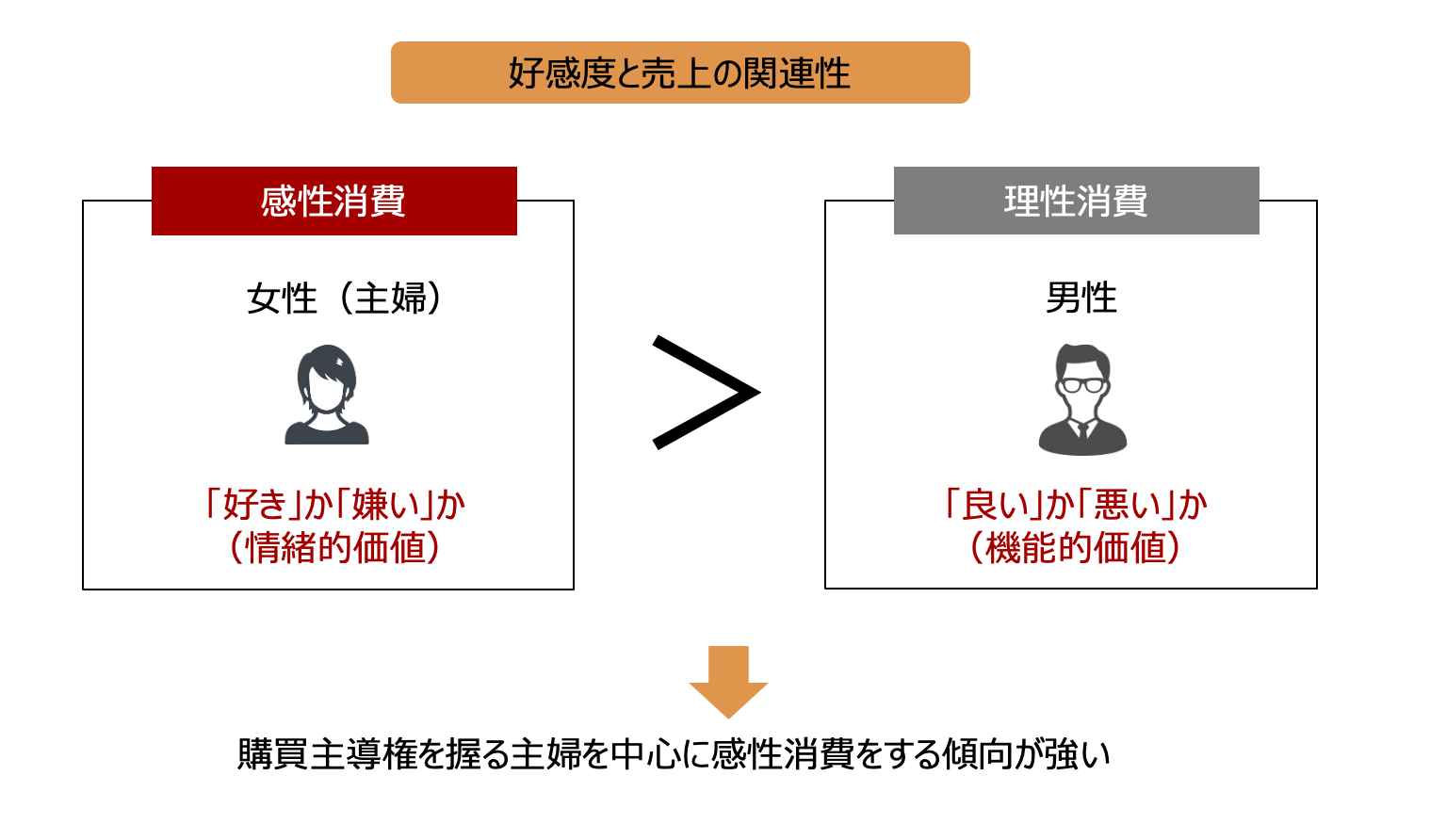

これは女性と男性の消費志向を示したものです。男性は理性消費で機能的な価値で判断する傾向がありますが、女性は情緒的な面でその価値で判断します。つまり、医療サービスを受ける際にも好感度が重要な要素となります。多くの自費診療サービスが主に女性を対象とするのてまあれば、感性消費の視点についても押さえることが重要なのです。

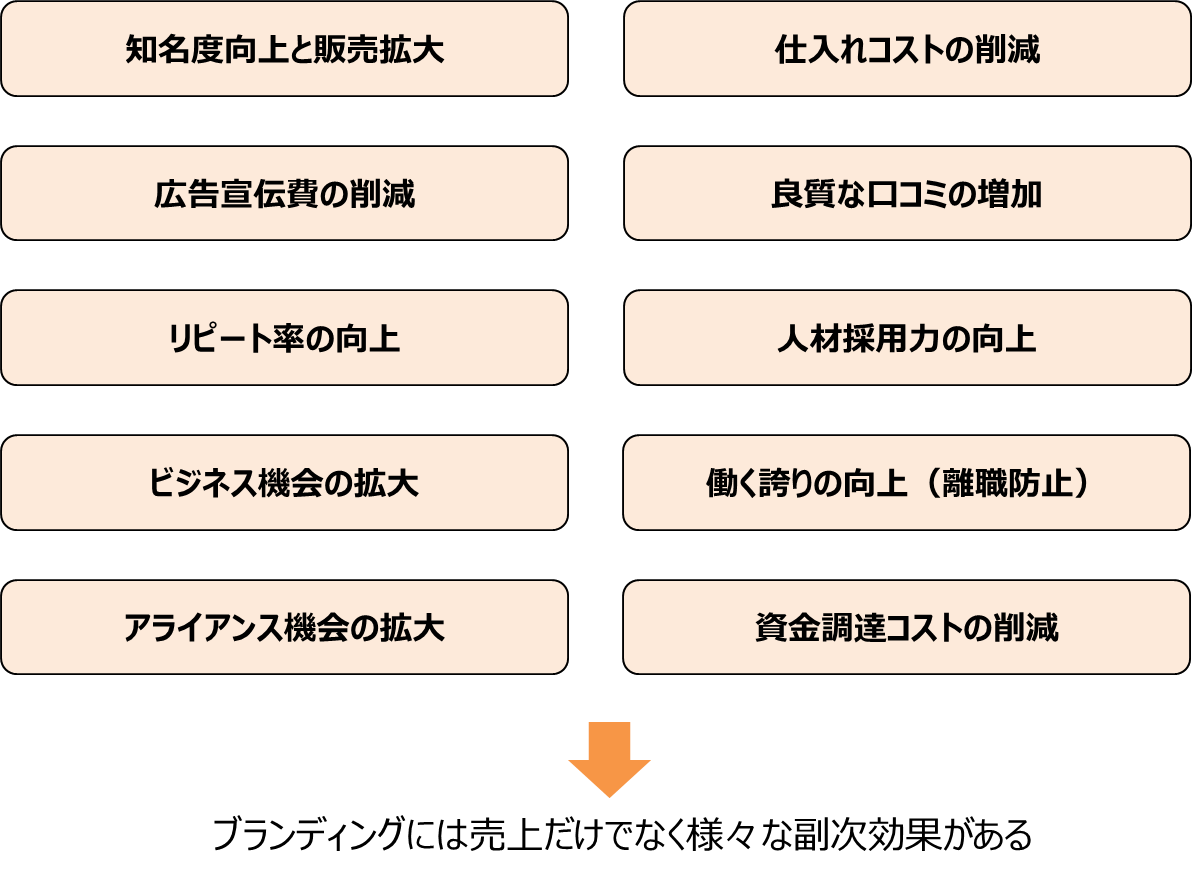

また、ブランディングはその取り組みによる副次効果についても押さえるべきです。ブランディングには様々な副次効果があります。知名度向上と販売拡大・広告宣伝費や仕入れコストの削減・リピート率の向上や良質な口コミの増加・ビジネスやアライアンス機会の拡大・人材採用力の向上にあわせて働く誇りの向上などです。このような観点からもブランド戦略を構築することは非常に重要な要素であることが分かります。

ブランドの価値について

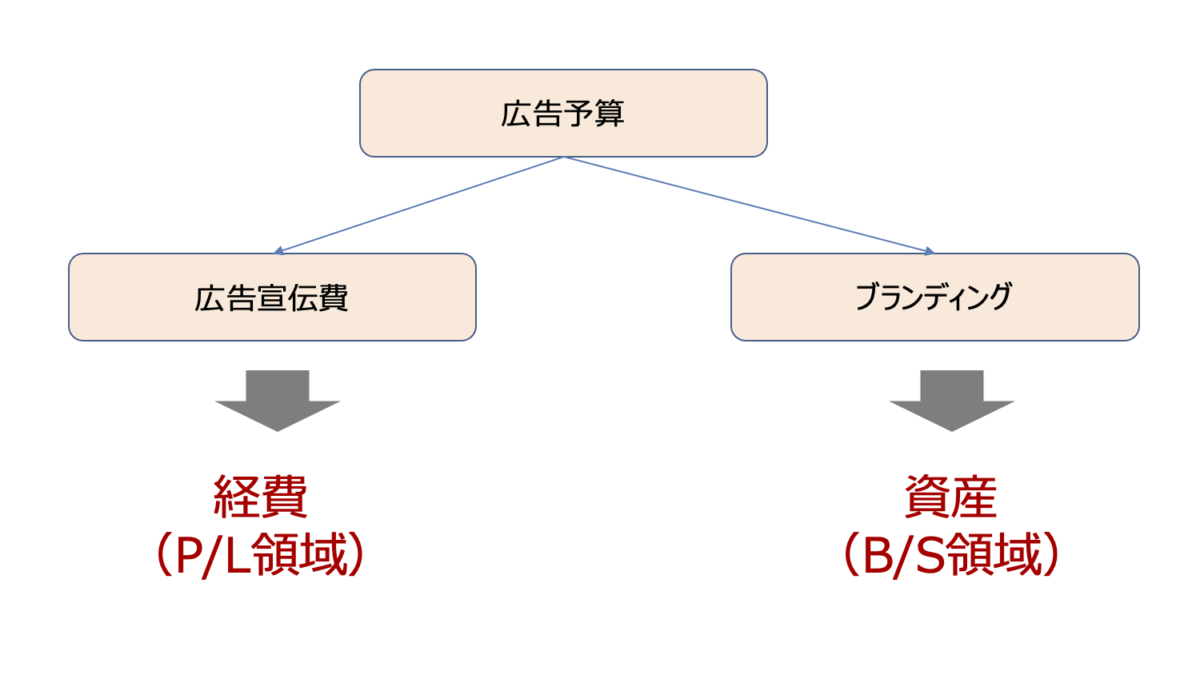

さらにブランドの価値について深掘りしましょう。ブランディングは医院にとって「見えない資産」になることを押さえましょう。図にあるようにブランディングは財務観点で言えば広告宣伝費科目ではなく資産科目です。広告宣伝費は経費(P/L領域)として計上されますが、ブランディングは資産(B/S領域)として扱われるのです。

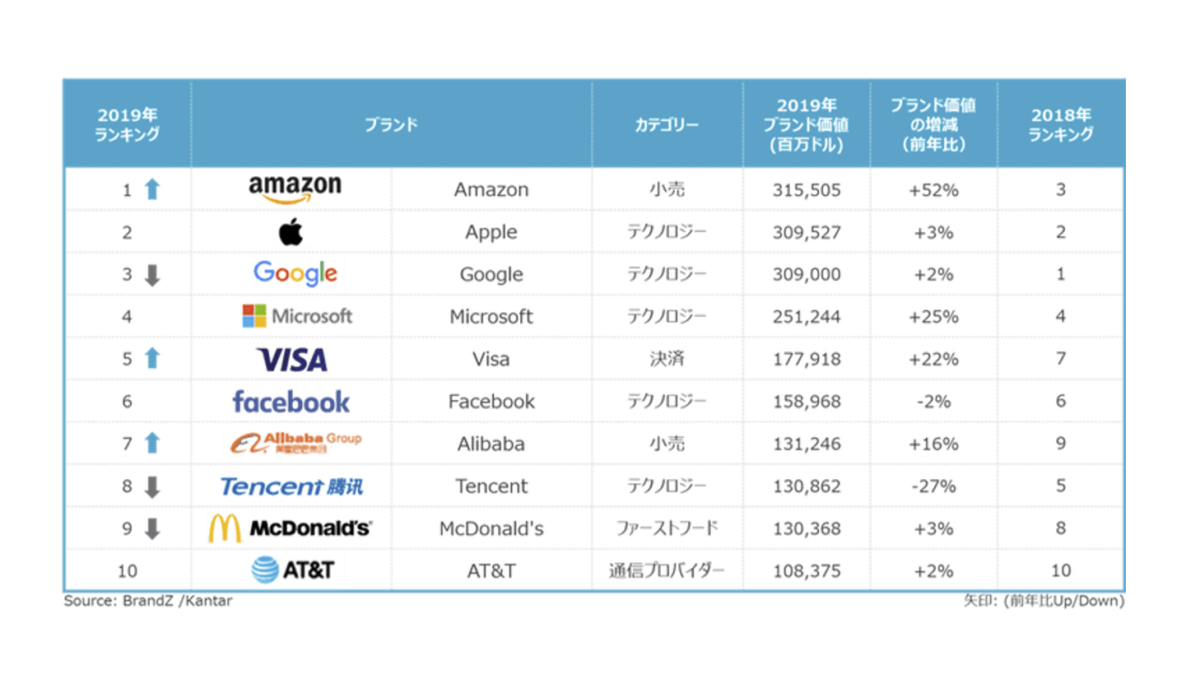

下の図は、ブランドの価値を世界の基準でランキングにしたものになりますが、ブランド自体が見えない資産になっていることがお分かりいただけるでしょう。

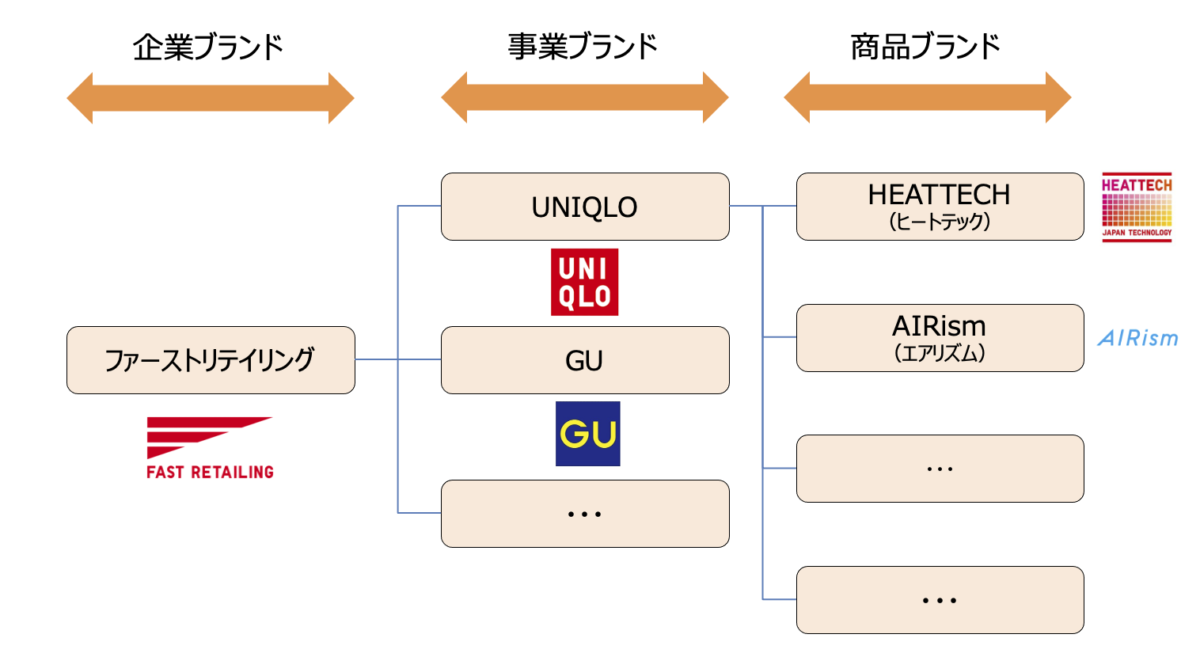

最後に、どのようにブランドを設定していくかについて考えてみましょう。ブランドには医院のブランディング、事業部のブランディング、サービスのブランディングと階層により様々あります。ここからはユニクロを例えに見ていきましょう。

ユニクロの場合、会社自体のブランディングをするとなれば対象はファーストリテイリングになります。ユニクロGUが対象になる場合は事業部のブランディングです。ヒートテックやエアリズムが対象になるのであれば商品のブランディングです。このように階層を意識した上でブランディング戦略を構築していくことが必要です。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめをお示しいたします。

ブランディングは、価格プレミアムを引き上げ付加価値を高める目的で行う。

ブランド構築は認知度と好感度が重要である。

ブランディングには資産価値があり、売上だけでなく多くの副次効果を得ることができる

ブランディングには資産価値があり、売上だけでなく多くの副次効果を得ることができる

以上、今回は事業診療業界におけるブランディングに焦点を当ててみました。

この取り組みは将来的に非常に重要となるでしょう。早期に対策を講じることをお勧めします。