今回は、自費診療業界における組織活性化についての考え方について触れていきます。

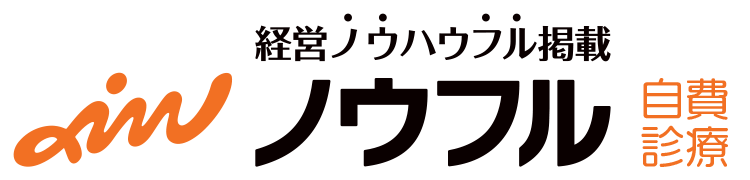

まず下の図をご覧ください。この図は、自費診療業界のビジネスモデルを示したものであり、その中で活性化は組織戦略の一つです。

こちらは、ある理事長の悩みです。

最近は組織が中だるみしているな・・・。

報酬制度を見直したけどお金だけでは不十分なようだ・・・。

あの有名な医院は固定給なのに社員がいきいきしているし・・・。

一体何が違うんだ。

理念でスタッフをひっぱることが大事?

そんなこと綺麗事でしょ・・・。

最近組織が中だるみしているが、スタッフを含めて活気づけたいとお悩みのケースは多いのではないでしょうか。今回はそのような方に向けて、組織を活性化させるノウハウについて説明いたします。

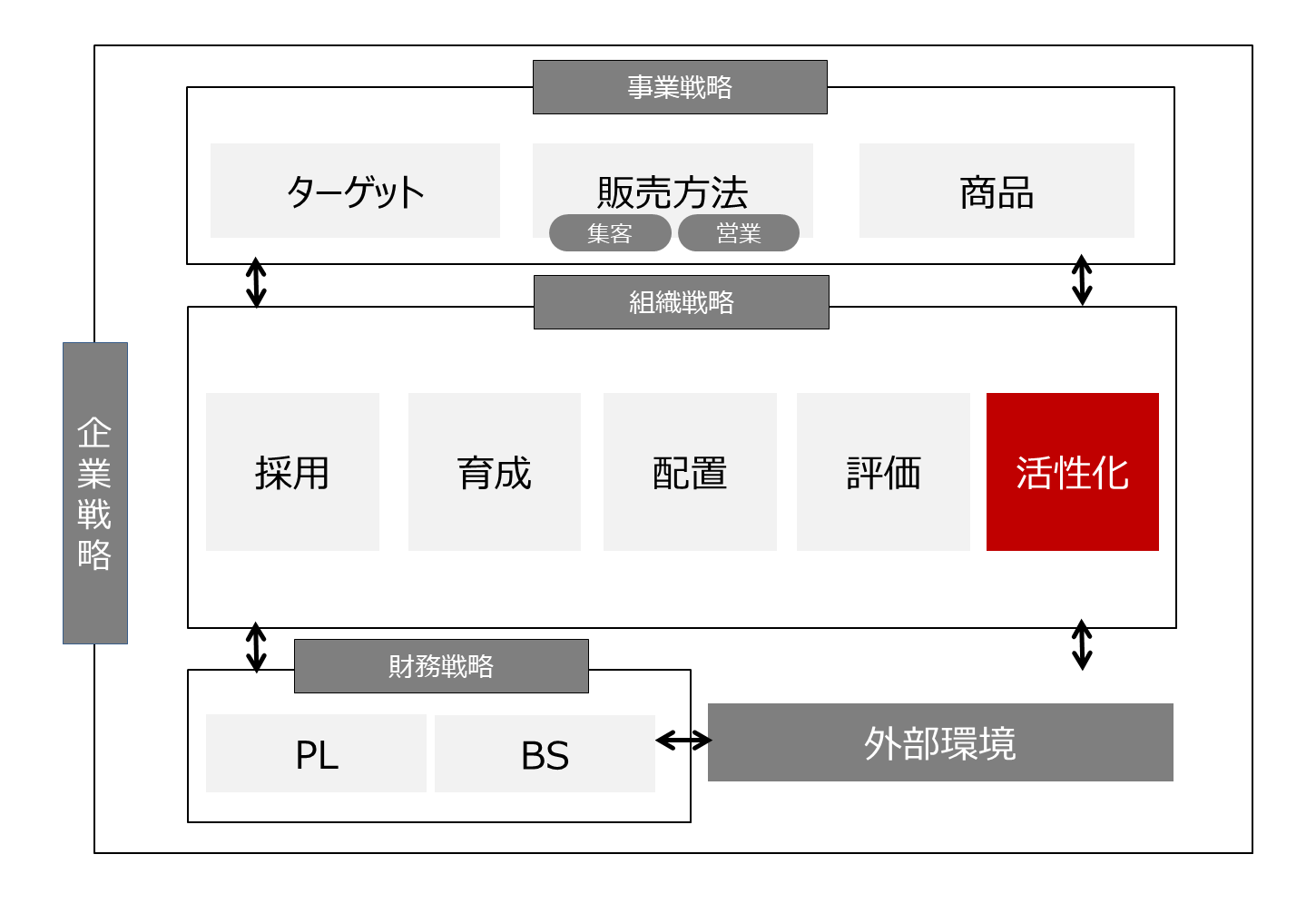

下の図をご覧ください。この図は、とある学者マズローが提示した、人々が仕事においてやりがいを見出す段階を示しています。

図に示されているように、最初は生きる為の最低限の保証が欲しいという欲求から、最低限の安全な寝床を確保したいという欲求に転じ、それが満たされると嫌われずに組織に受け入れられたいとの要求が生まれます。次に、組織に自身の評価を高めたいという考え方が現れ、最終的にはなりたい自分に成長したいという欲求が芽生えます。

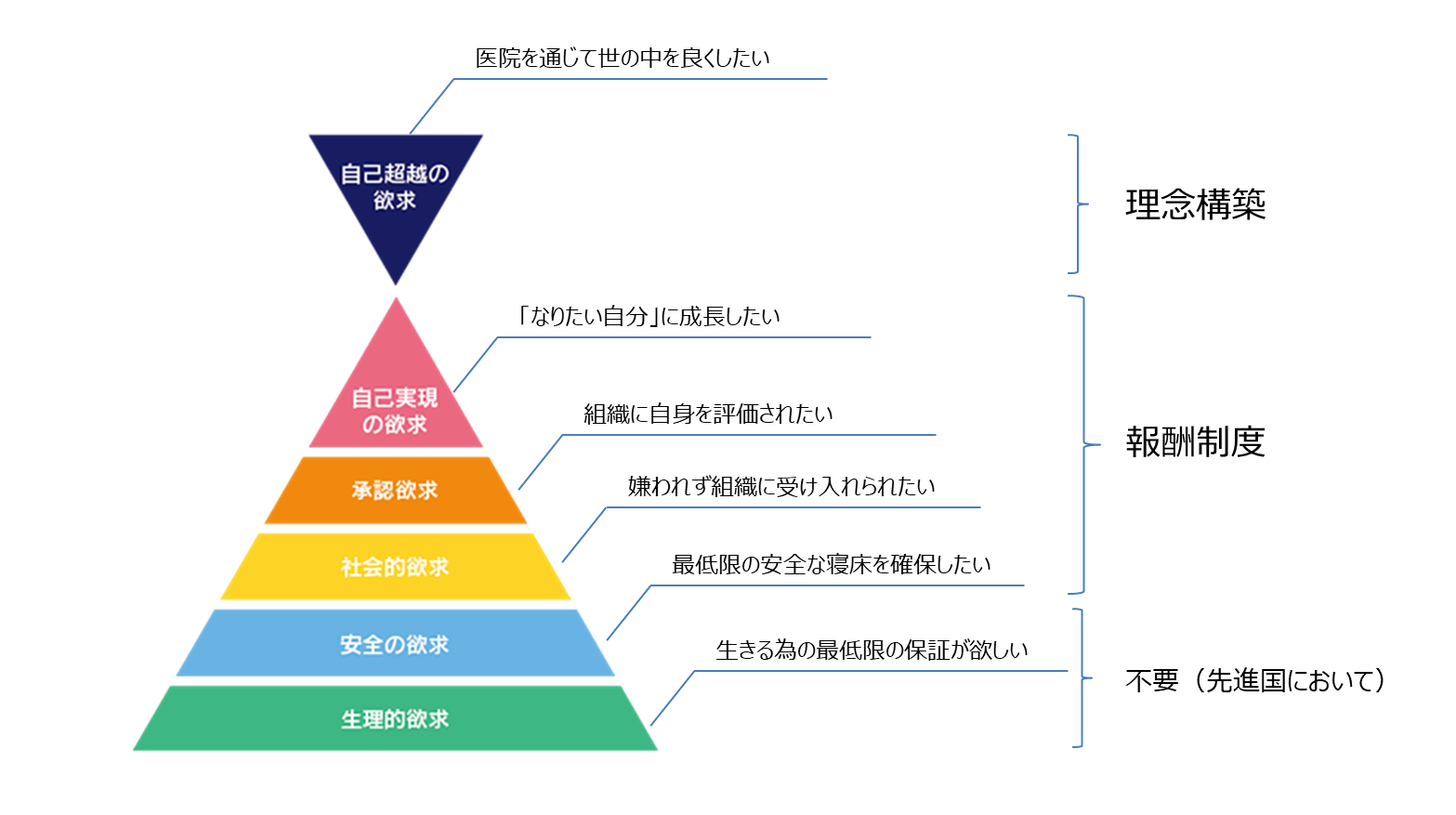

この中で、組織における評価は報酬制度になりますが、医院を通じて世の中を良くしたいといった欲求を満たすのは、理念構築そのものになります。理念とは、ミッション・ビジョン・バリューの概念で頻繁に用いられますが、具体的にはミッションが理念にあたります。

医院を通じて果たすべき社会的使命を明確にすることを指し、それを通して目指すべきゴールをビジョンとし、その展開における価値観をバリューと呼びます。これら三つを明確にすることにより、先に述べたマズローの自己超越の欲求が満たされ、組織がより活気づいていくのです。

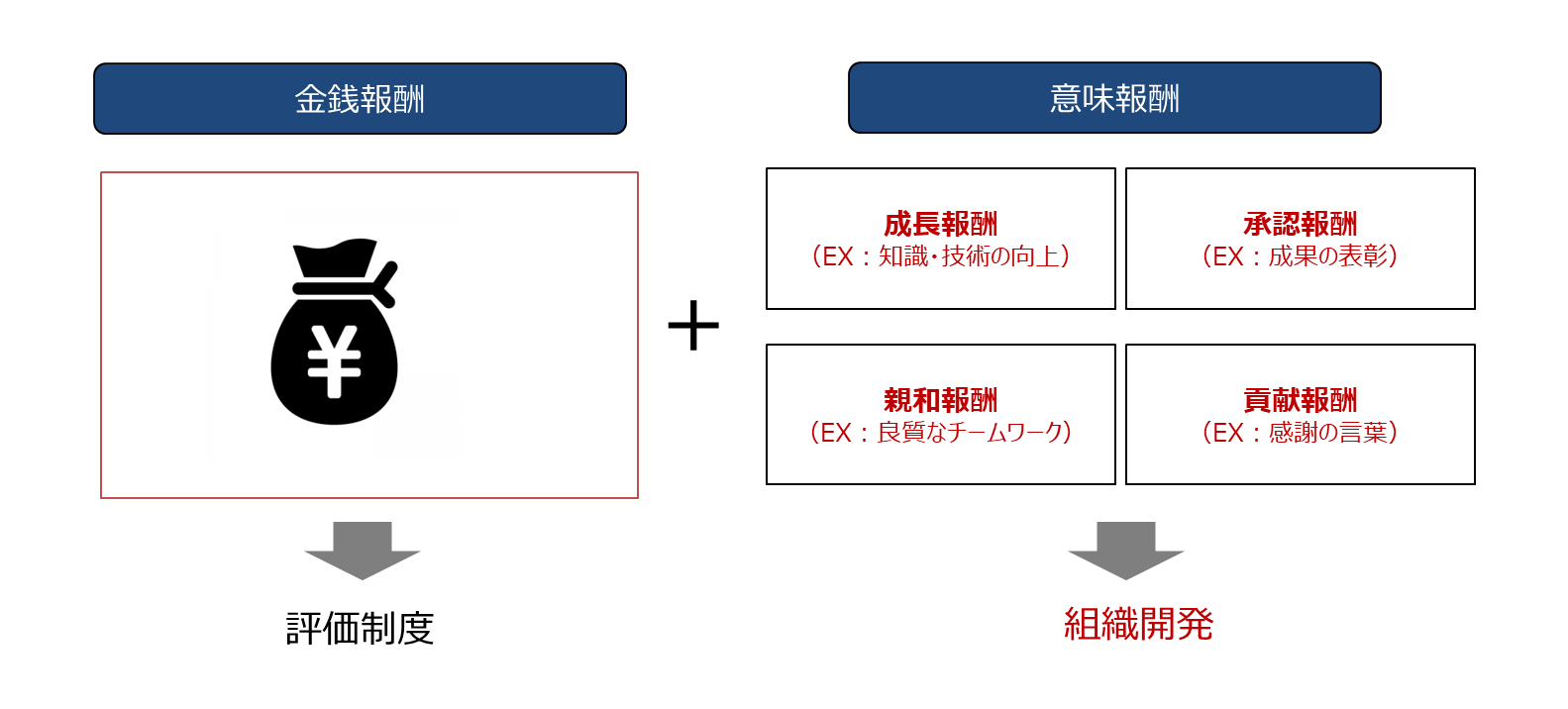

なお、社会的欲求・承認欲求・自己実現の欲求などは報酬制度を通じて評価されるべきであり、その仕組みを確立する必要があります。その際には、下記の図に示されているように、金銭的な報酬だけでなく、定性的な報酬である意味報酬を制度として構築することが重要になります。

では本日の目次をお示しいたします。

理念構築とは

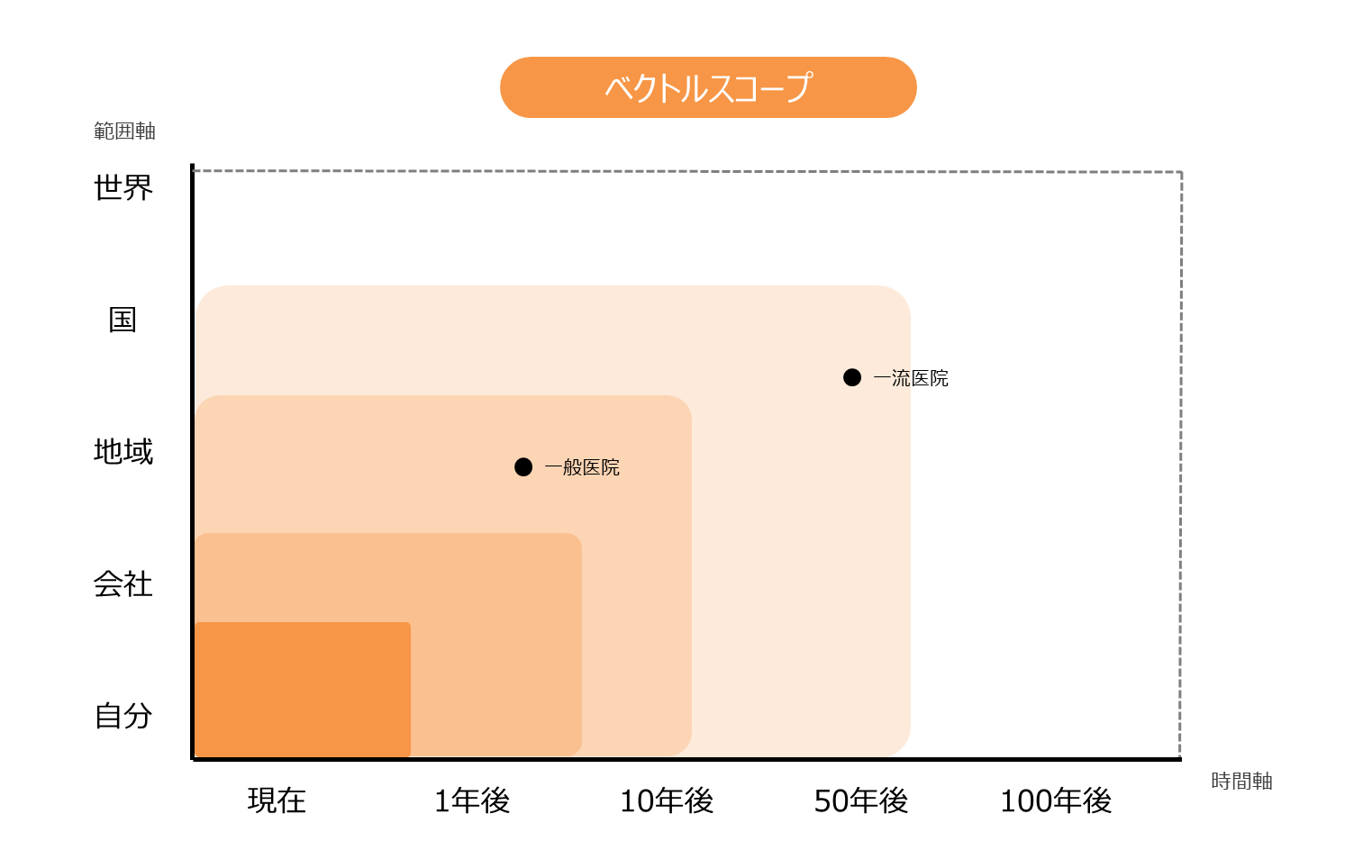

今回は理念構築に焦点を当ててみたいと思います。下記の図をご覧ください。この図はベクトルスコープと呼ばれるもので、理念においてどのベクトルやスコープで考えるかが重要です。

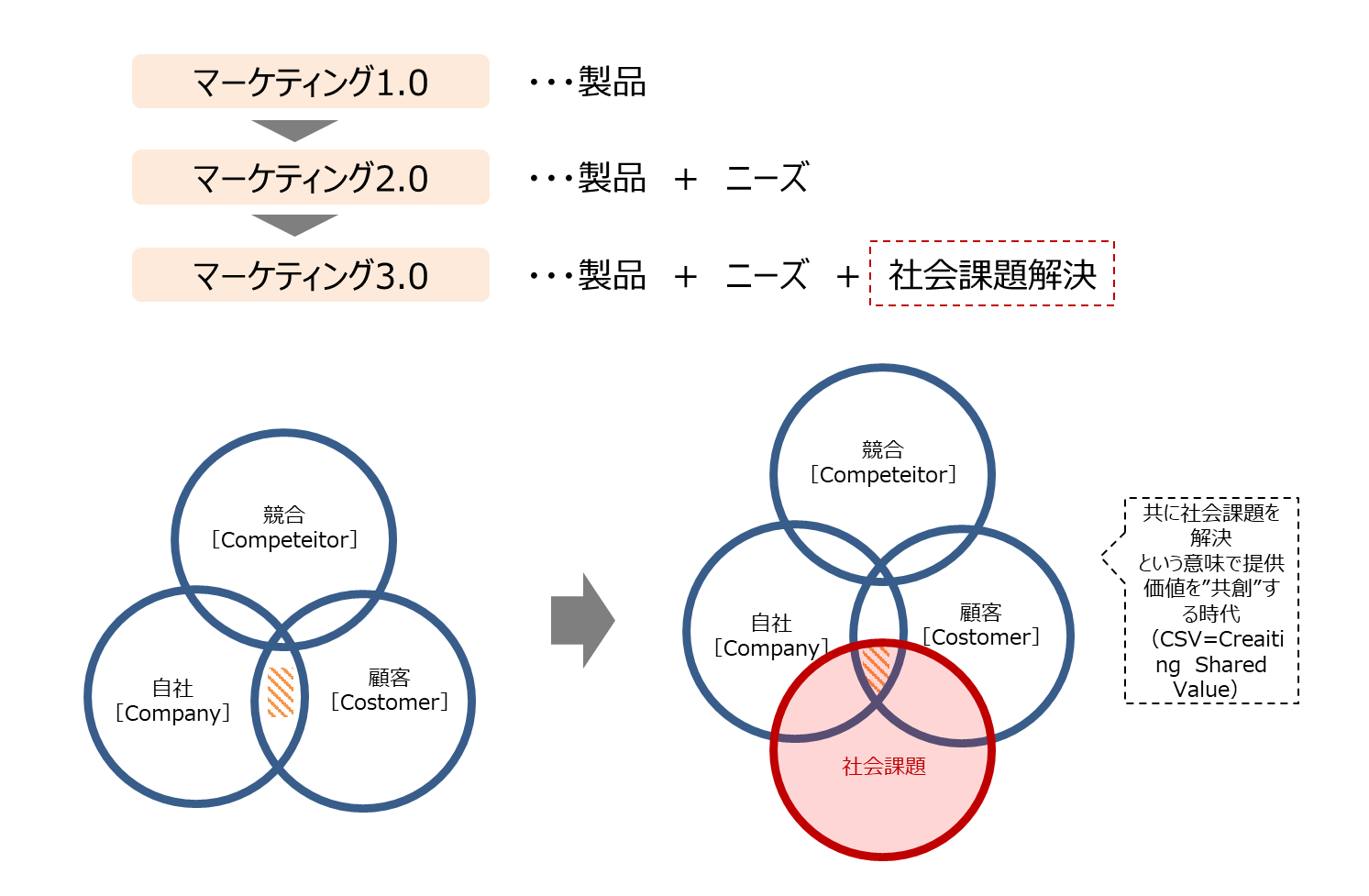

このような理念の重要性の背景には、下の図に示されるように、マーケティングの変遷があります。かつてはマーケティング1.0と呼ばれる時代があり、単に製品を売れば良い時代でした。

時代が進むにつれて競争が激化し、単なる製品の提供だけでは売り上げが伸びなくなります。それらがきっかけとなってマーケティング2.0、つまり製品だけでなく顧客のニーズを重視する時代が訪れました。現在はマーケティング3.0と呼ばれ、製品のニーズだけでなく、社会的な課題の解決にも焦点が当てられています。

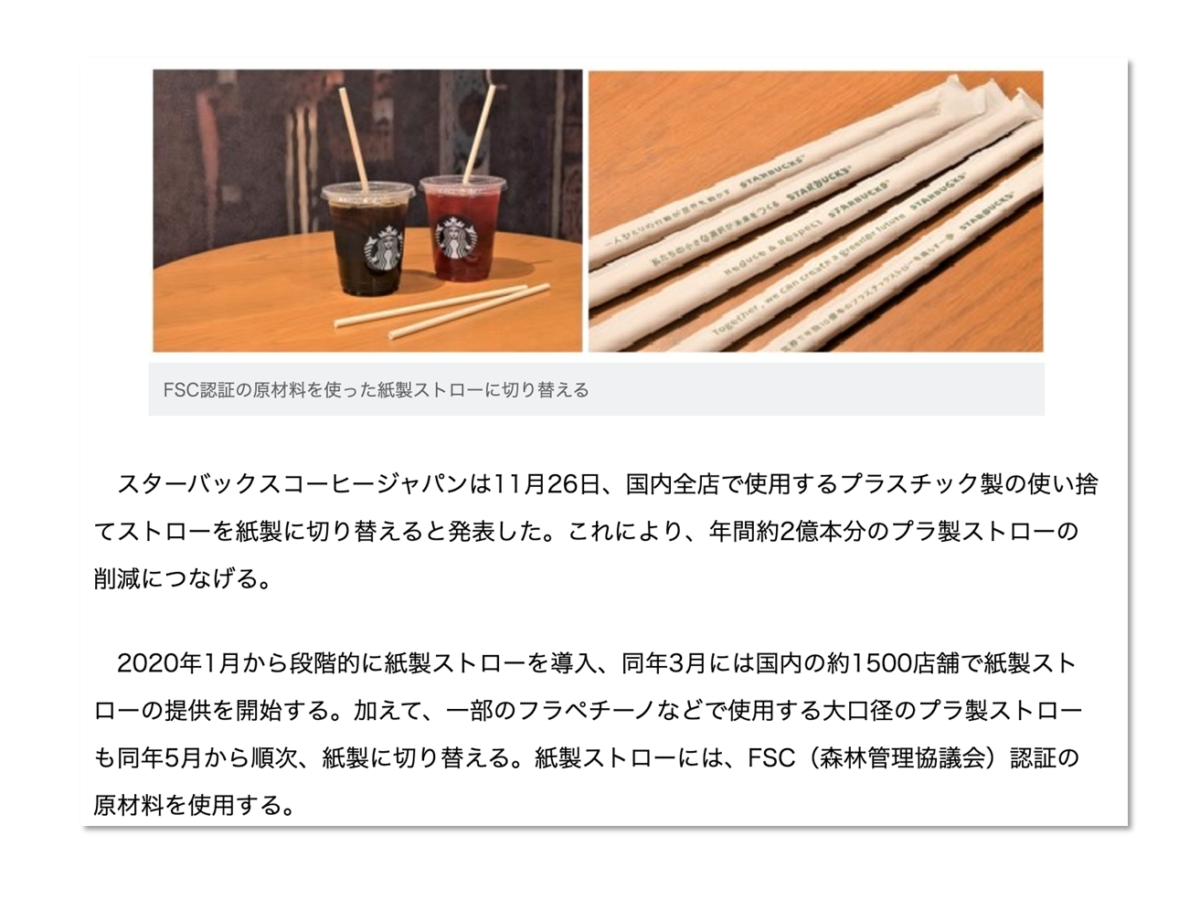

例えば、スターバックスは下の図に示されるように紙ストローを標準化させましたが、これには社会的な課題であるプラスチック問題への取り組みが背景にあります。

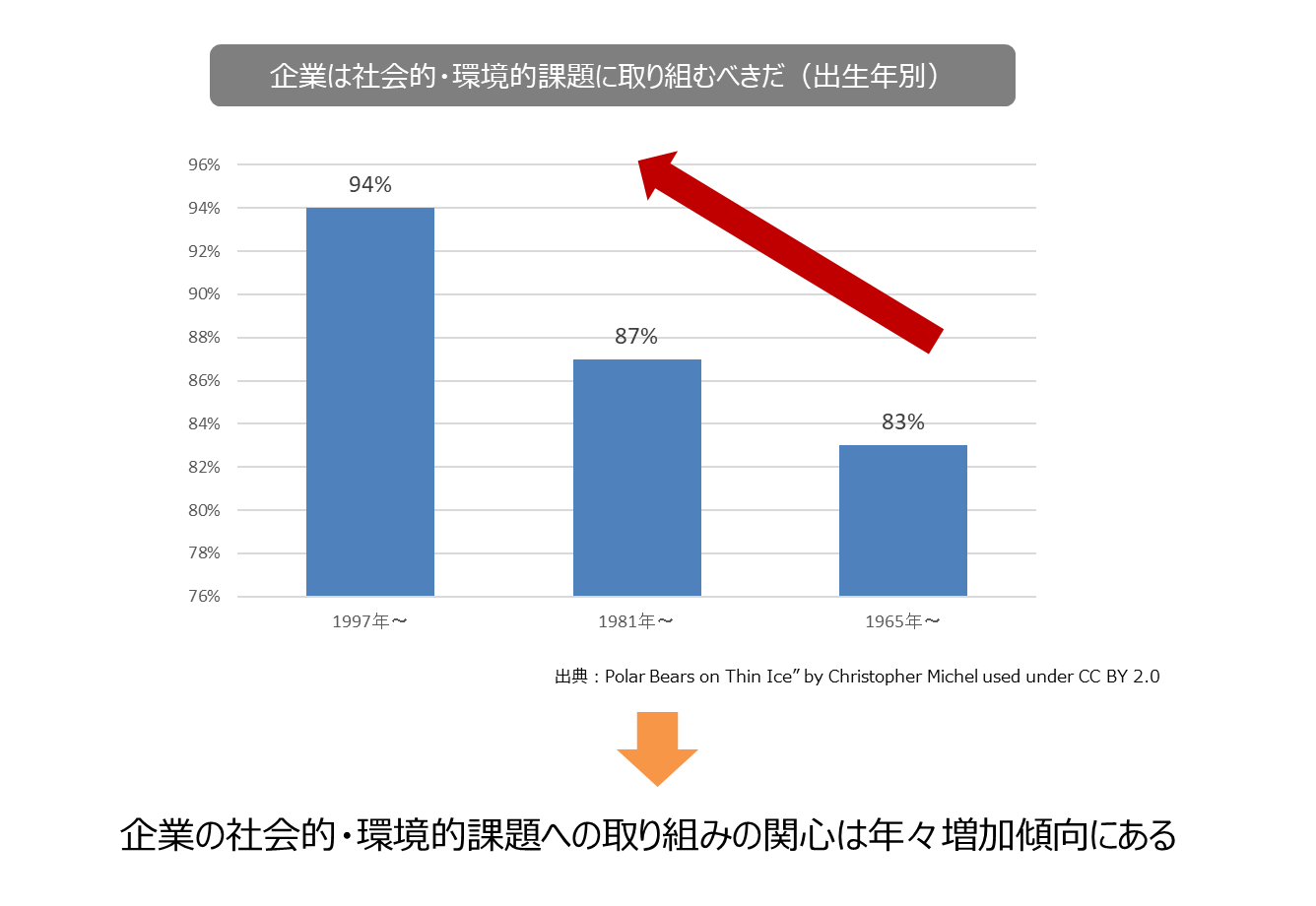

下の図は、企業が社会的な課題にどれだけ取り組むべきかに関するアンケートをまとめたものですが、若い世代ほど、社会課題への取り組みを評価しています。

最近ではSDGsなどの取り組みが広がっていますが、これこそが今回の理念と密接に結びついているのです。

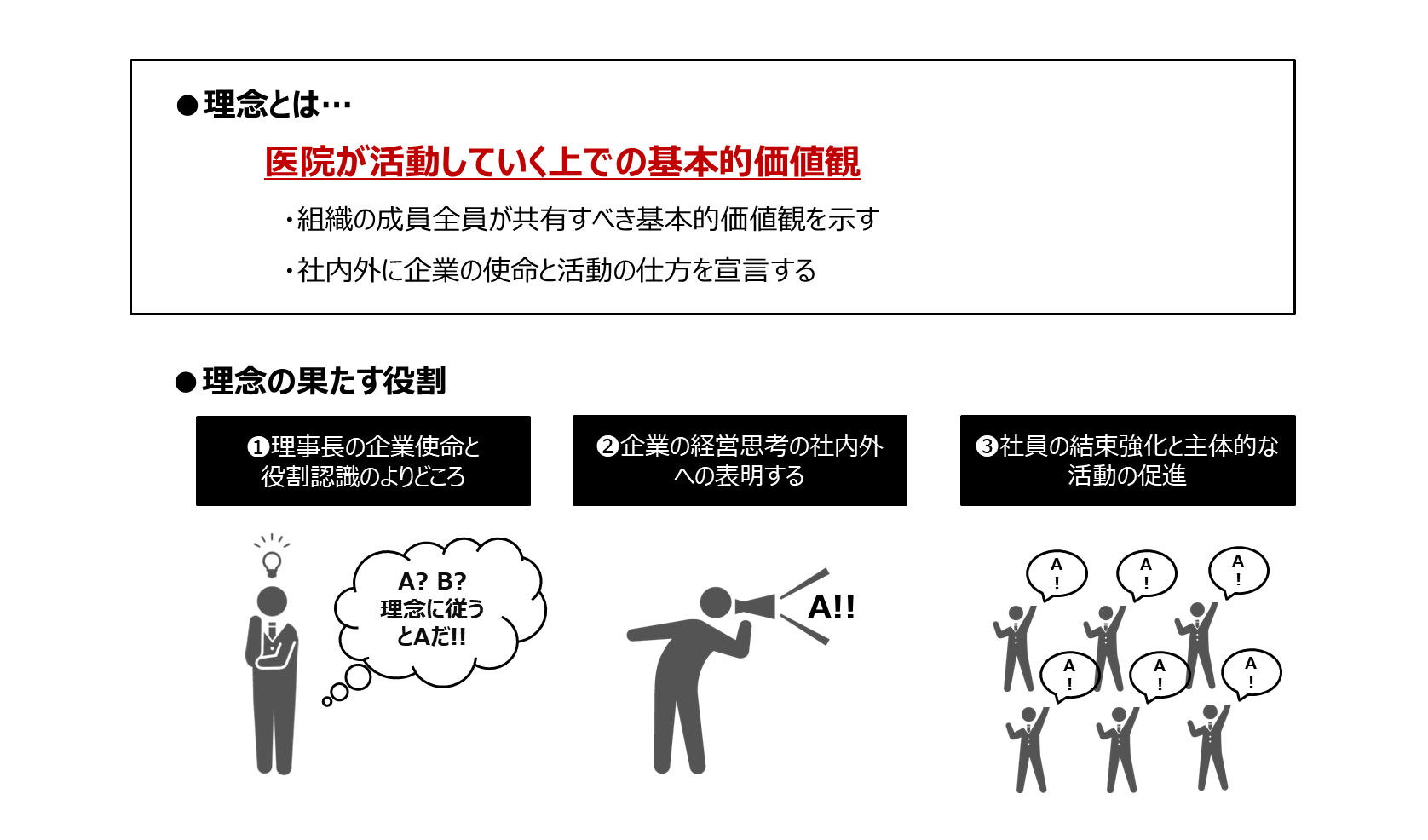

それでは、なぜ理念が必要なのでしょうか。理念は、医院が活動していく上での基本的な価値観になります。現場でさまざまな問題が発生しますが、それに対してトップが常に指示だししていればキリがありません。ですが、理念やミッション・バリューが明確であれば、それを軸に各スタッフがその場で判断を下すことができるようになります。このような効率的な組織運営においても、理念は重要なのです。

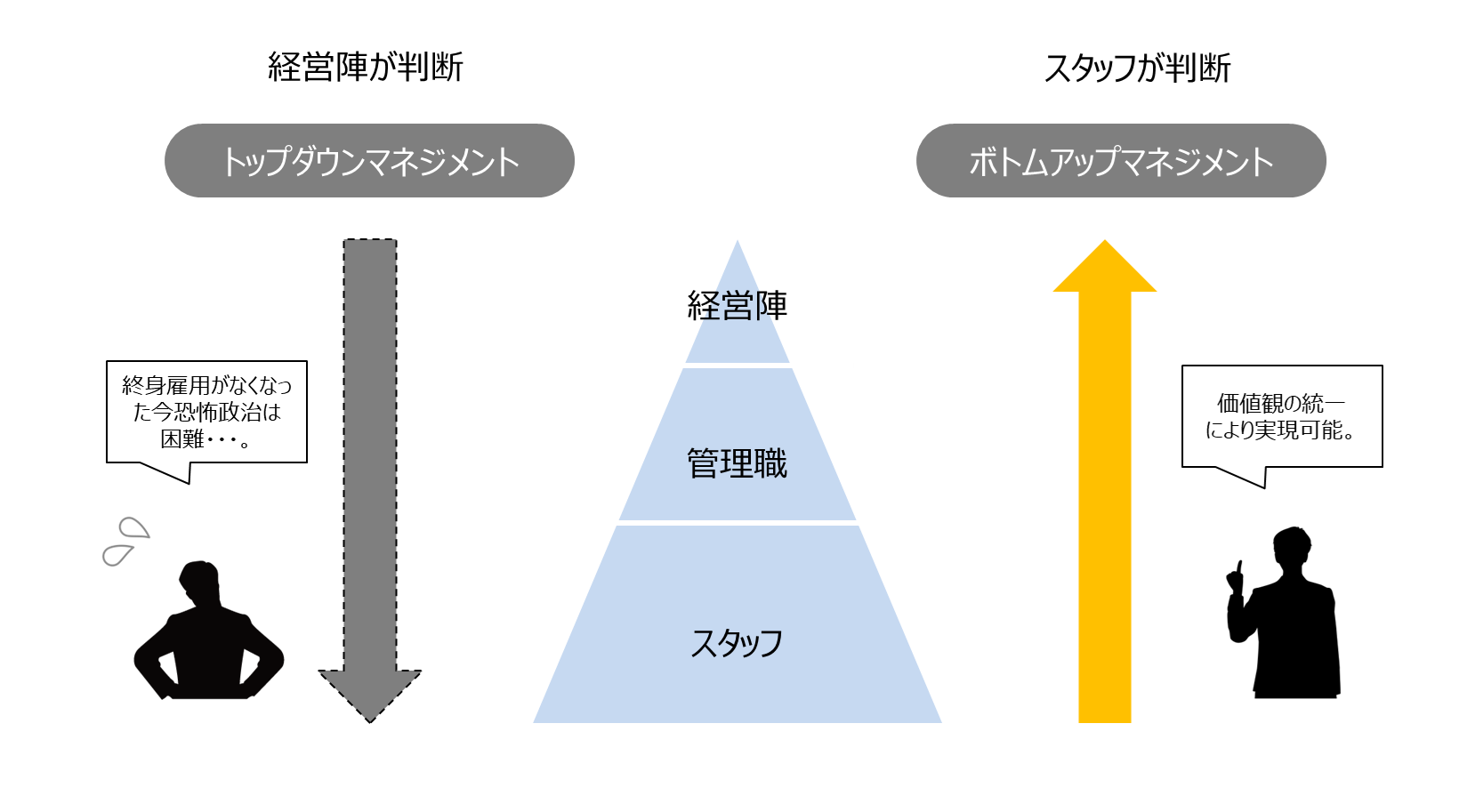

かつては、トップダウンで上から命じ従う時代でしたが、現在は合理的な若い世代が増えてきているため、そのような対応をとると離職率が増加します。つまり、経営陣が判断するのではなく、スタッフが判断できる体制を理念構築によって築くことが重要なのです。

理念構築の取り組み事例

それでは、理念にはどのようなパターンがあるでしょうか。順番に説明していきます。

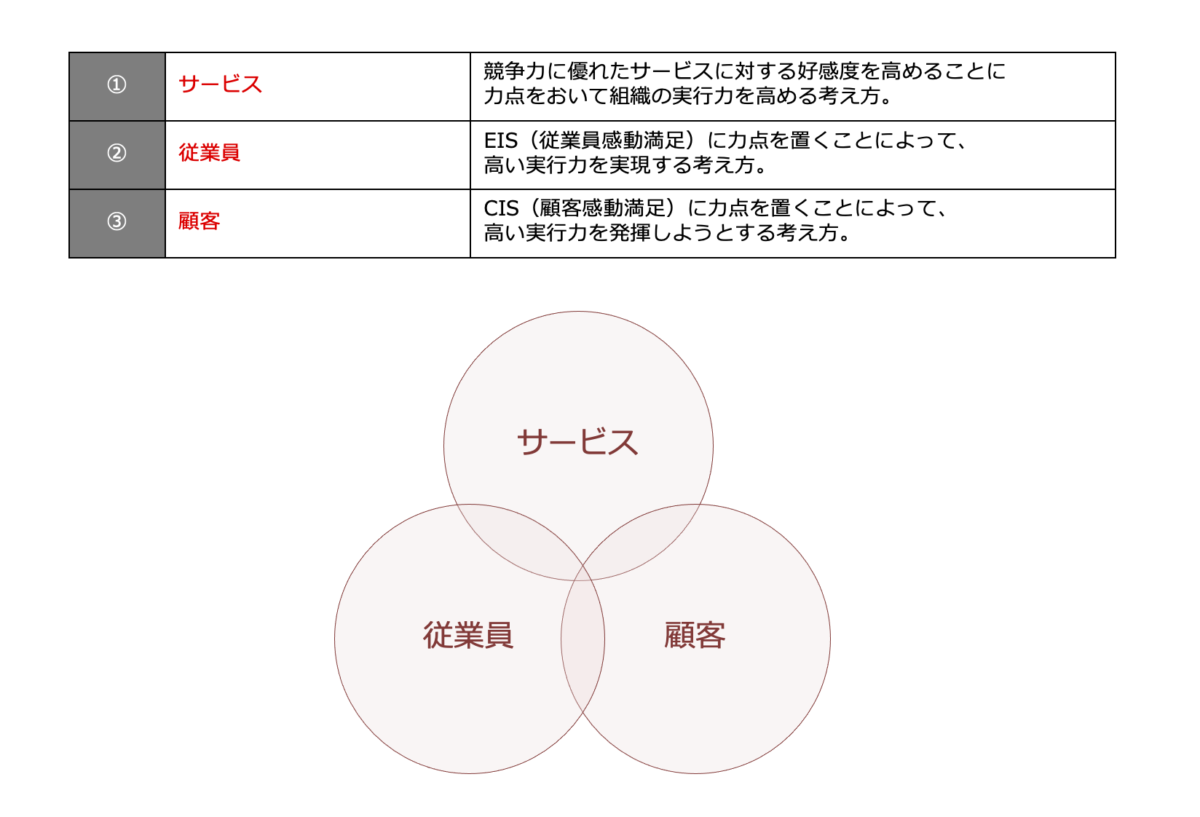

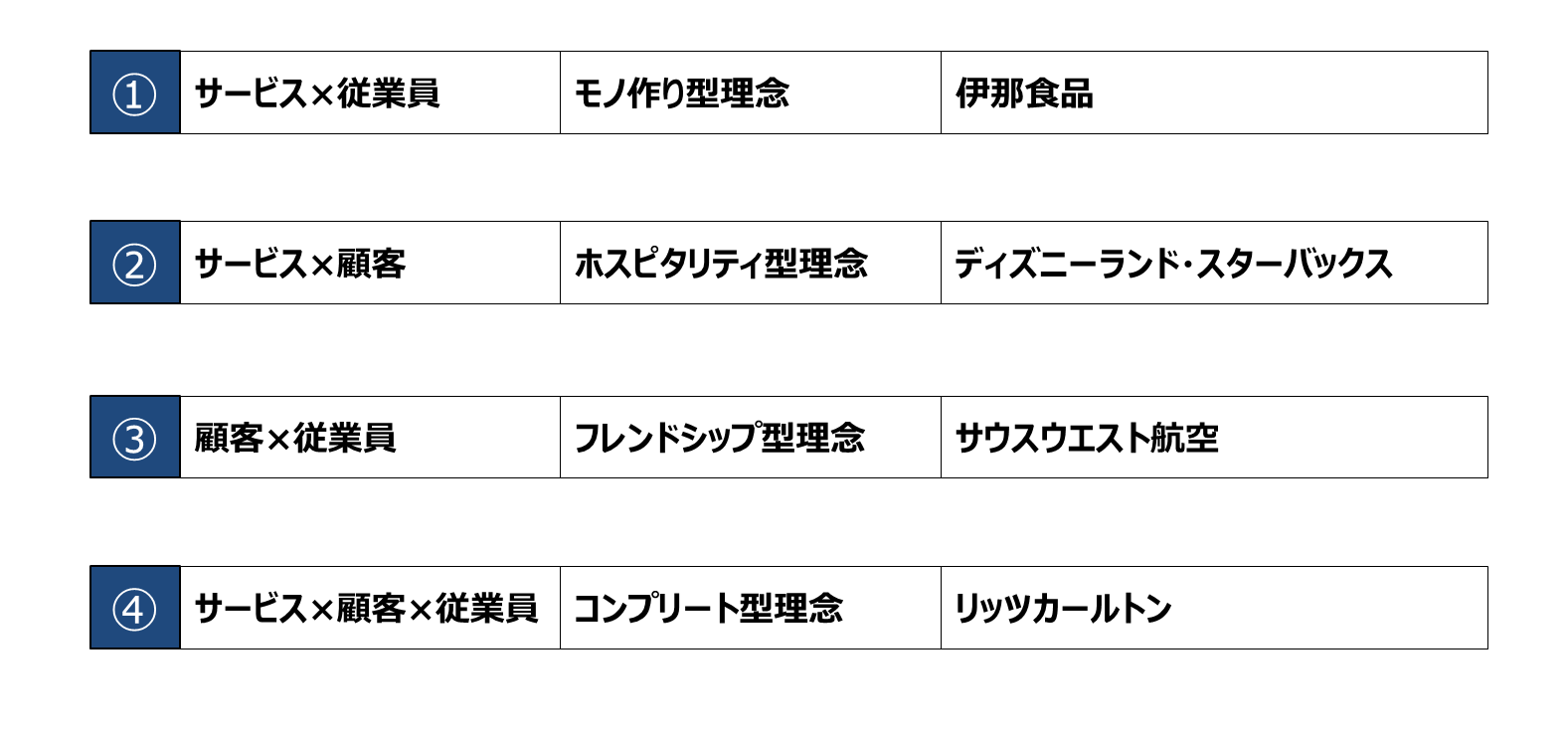

まず一つ目はサービス型です。競争力において優れたサービスに対する好感度を高めることに力点をおいて組織の実行力を高める考え方を指します。二つ目は従業員型です。EIS(従業員感動満足)に力点を置くことにより、高い実行力を実現する考え方を示しています。最後に三つ目は、顧客型になります。CIS(顧客感動満足)に力点を置くことによって、高い実行力を発揮しようとする考え方です。これらは様々な組み合わせで成り立っており、下の図のように示されます。

サービスと従業員であれば「モノ作り型理念」、サービスと顧客であれば「ホスピタリティ型理念」、顧客と従業員であれば「フレンドシップ型理念」、そしてサービス・顧客・従業員すべてを考慮するなら「コンプリート型理念」となります。人員にとってどのようなパターンが適切なのか、これを今一度確認してみるのも良いのではないでしょうか。また、理念を構築する際には下の図のような取り組みが有効です。

スタッフに対してインタビューやアンケートを実施し、どのような理念が適しているかというスタッフの意見を招集することが重要です。それらが難しい場合は、ワークショップや幹部検討会などを通じて積極的にディスカッションを行い、共に理念を作り上げることが重要です。次に、浸透の仕方としては下の図のような手法があります。

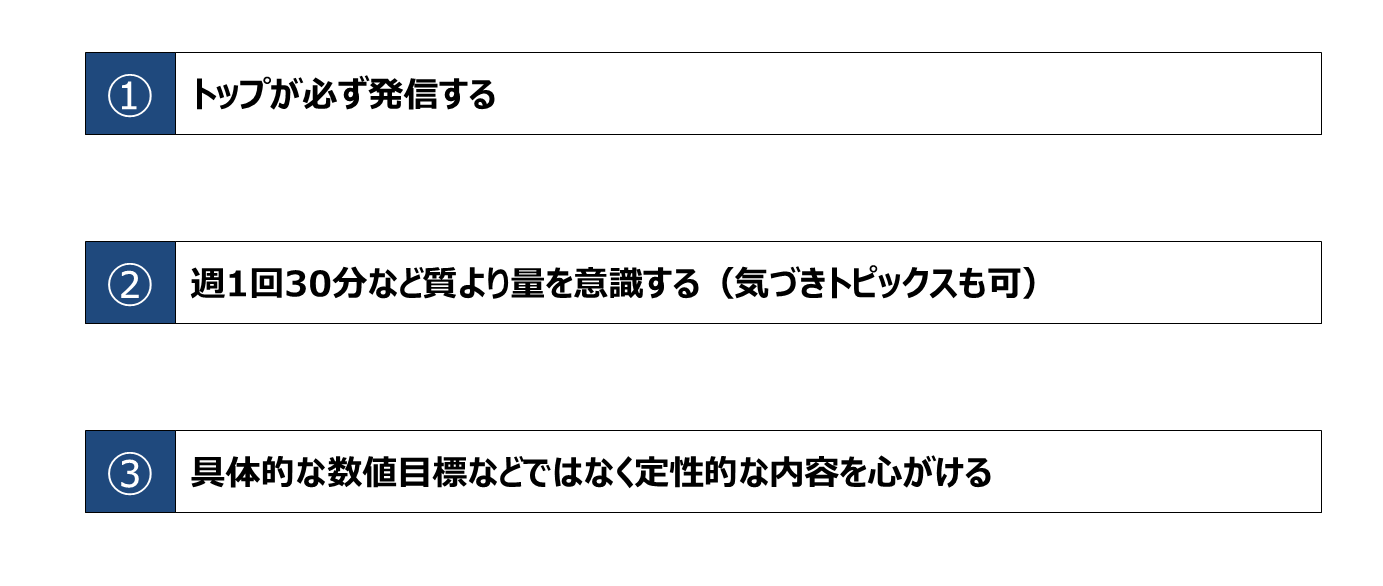

クレドを構築したり、トップがメッセージを発信したり、社内報・ブランドブック・コンセプトムービーを活用するなどです。このような浸透においても重要な視点が三つあります。

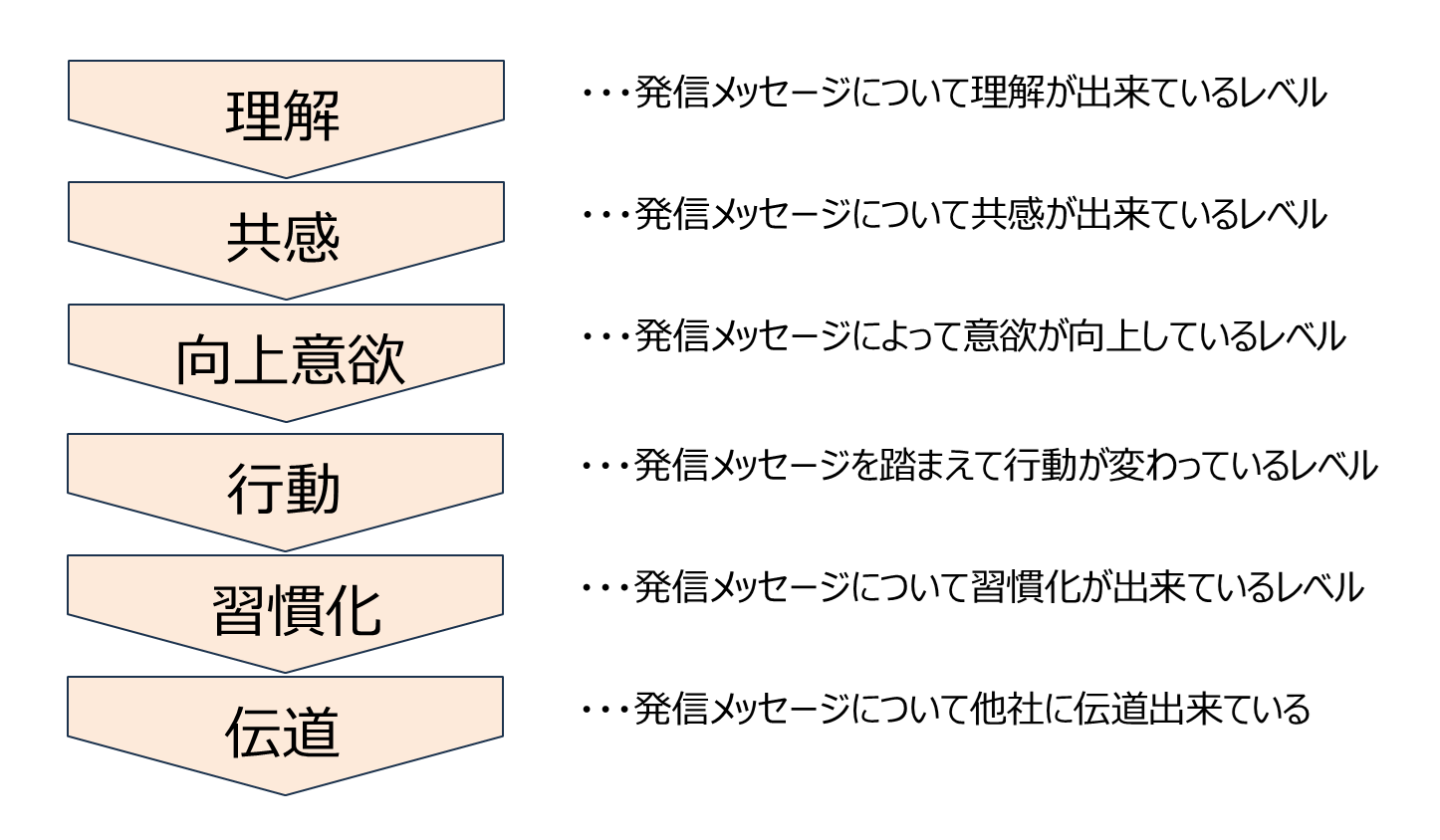

一つ目は、トップが必ず理念を発信することです。二つ目は、週1回30分など、必要なコミュニケーション量を意識することが重要です。三つ目は、具体的な数値目標ではなく、定性的な内容を心がけることが重要です。ある医院では、理念への信頼度を下の図のようなレベルで評価しています。

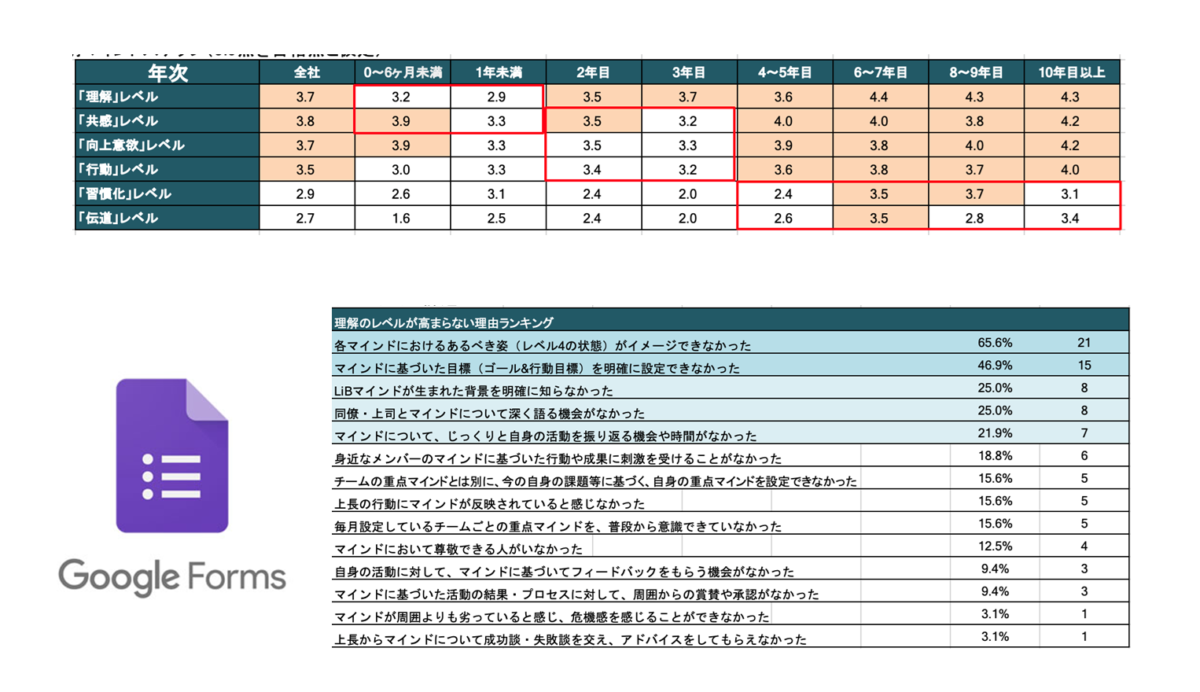

理解や共感ができているか、それによって意欲が向上し行動が変わっているか、その行動が習慣化しているか、さらには他者に伝道できているかをを調査します。これらは下の図にあるように、Googleフォームなどを利用して社内アンケートを実践できるため、非常に効果的な施策です。

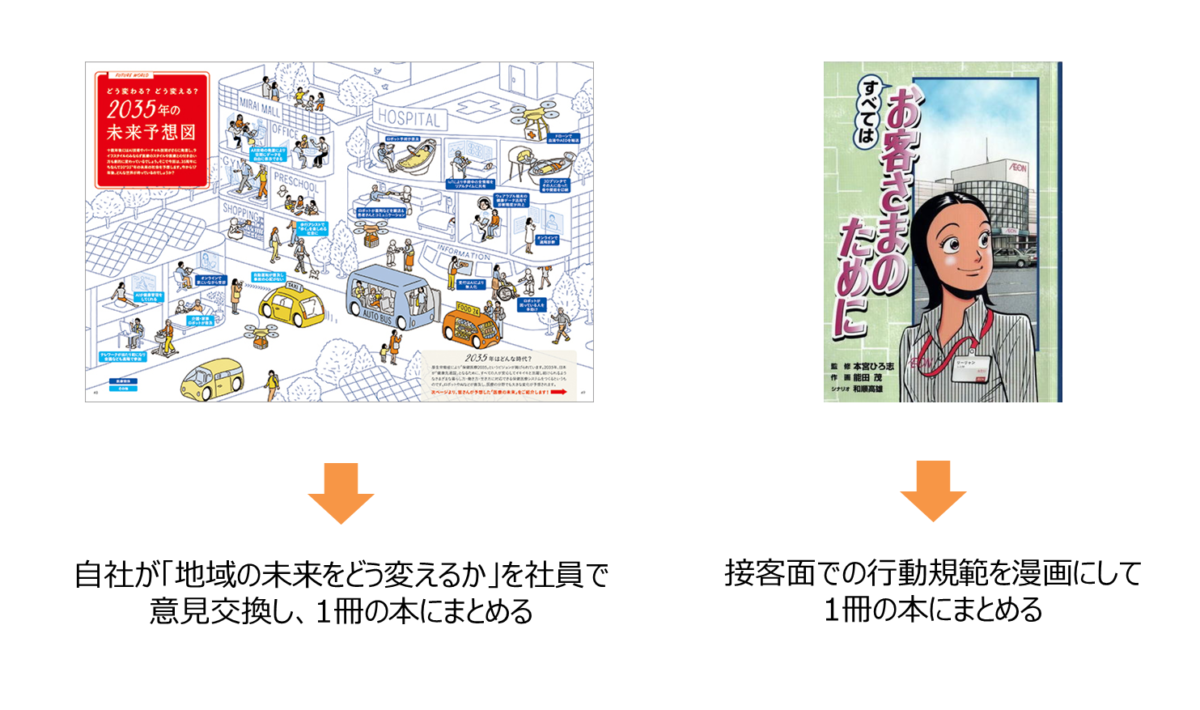

また、下の図に示されているように、理念を達成する過程で世の中がどのように変化するのかを漫画などで分かりやすく提示することも有効な取り組みになります。

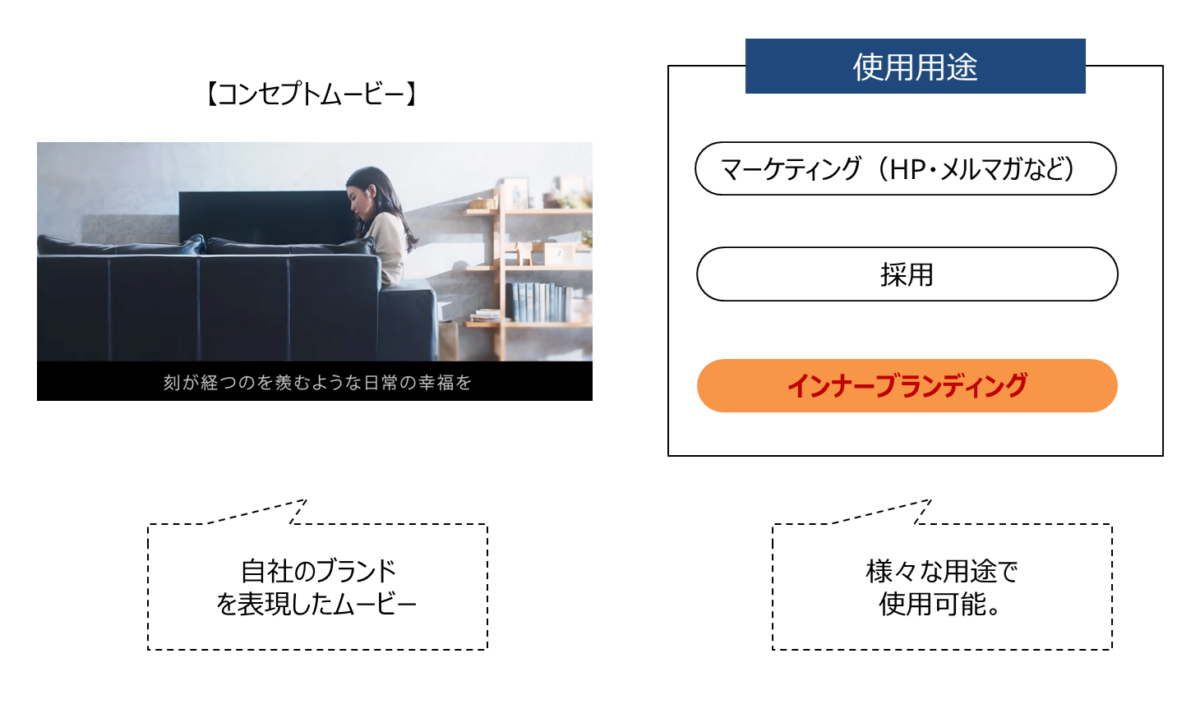

さらに、下の図に示されているのはコンセプトムービーですが、自社の考え方や理念をムービーにまとめる取り組みも同様に行うことができます。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめをお示しいたします。

理念構築により、従業員が理念に沿って自ら行動ができる体制を整えることが重要である

理念を構築する際は、顧客もしくは従業員満足度など、医院が重視するポイントを定めることが重要である

理念は、理解に続き、行動・継続・伝道のステップを踏んで浸透させることが重要である

以上、今回は、医院が実施診療を増やすために組織を活性化させるための考え方について見てきました。

このような取り組みは今後ますます重要になっていきますので、ぜひ今のうちに対応できる体制を整えていきましょう。