編集を終えて

編集を終えて

現在、日本の医療機関の経営状況は全体的にあまり良いとは言えず、日本にある病院の4割が赤字経営である。超高齢化に伴い、医療費の抑制が進められていることもあり、病院の経営は今後さらに厳しい状況になることが予測される。医療従事者の人材不足も深刻だ。増え続ける患者に対して医療に従事できる医師や看護師の数が不足しており、需要と供給のバランスが取れていない。過重労働を強いられる医療従事者も多く、貴重な人材の休職や離職も大きな懸念となっている。

もちろん、これまでも医学部の定員増加など、人材不足解消のための施策がとられてきた。厚生労働省の資料によると、医師の労働時間を週55時間程度に制限した場合でも、現役医師の人数は約36万人程度である。もちろん、医師の総数が増えても、全ての診療科で人材不足が解消するとは限らないという点からも、今後も苦しい状況が続く可能性が高い。

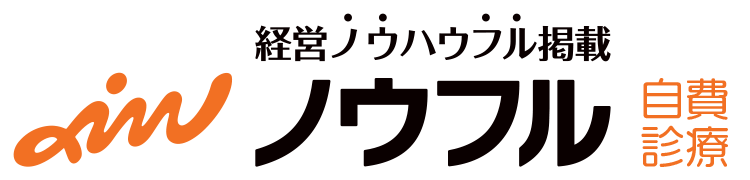

このような中で、医療機関がどのような取り組みを行うべきかとの観点においては、当然ながら自費診療を増やしていく必要がある。しかし、単に目先の自費診療を増やすだけではなく、未来の業界を見据えて早期にさまざまな取り組みを行うことが勝ち筋となるのである。そのような観点では、下の図にあるようなPESTという市場環境変化のフレームワークが重要である。

それぞれPolitics (政治)・Economy (経済)・Society (社会)・Technology (技術)の頭文字をとったものである。本稿では、この四つの視点に則り、2030年に自費診療で勝ち残るためにどのようなことを押さえるべきかについて、コラム形式で伝えていきたい。

医療ビックデータの活用

医療ビックデータの活用

今回は、2030年における医療業界の注目トピックスの一つである医療ビッグデータについて見ていく。

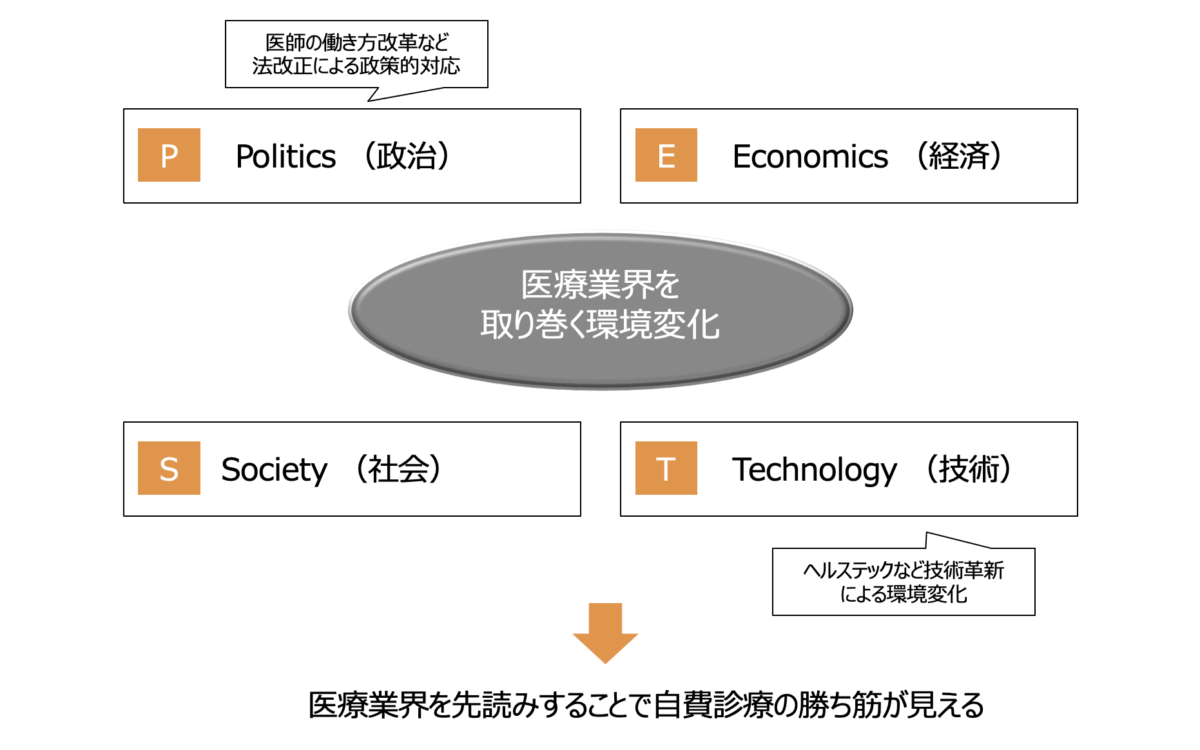

まず、医療ビッグデータとは何だろうか。下の図にあるように、民間の主導でさまざまなデータを管理する体制を指す。

体制のうち、情報の内訳には、保険者由来データ、病院・診療所由来データ・調剤薬局由来データ、ライフログデータなどが挙げられる。これらを取りまとめ、診療に活かすことが今後広く浸透していくであろう。また、従来の公的データベースと比較して、データ提供のスピード感で非常に優位性が高い点も押さえるべきである。

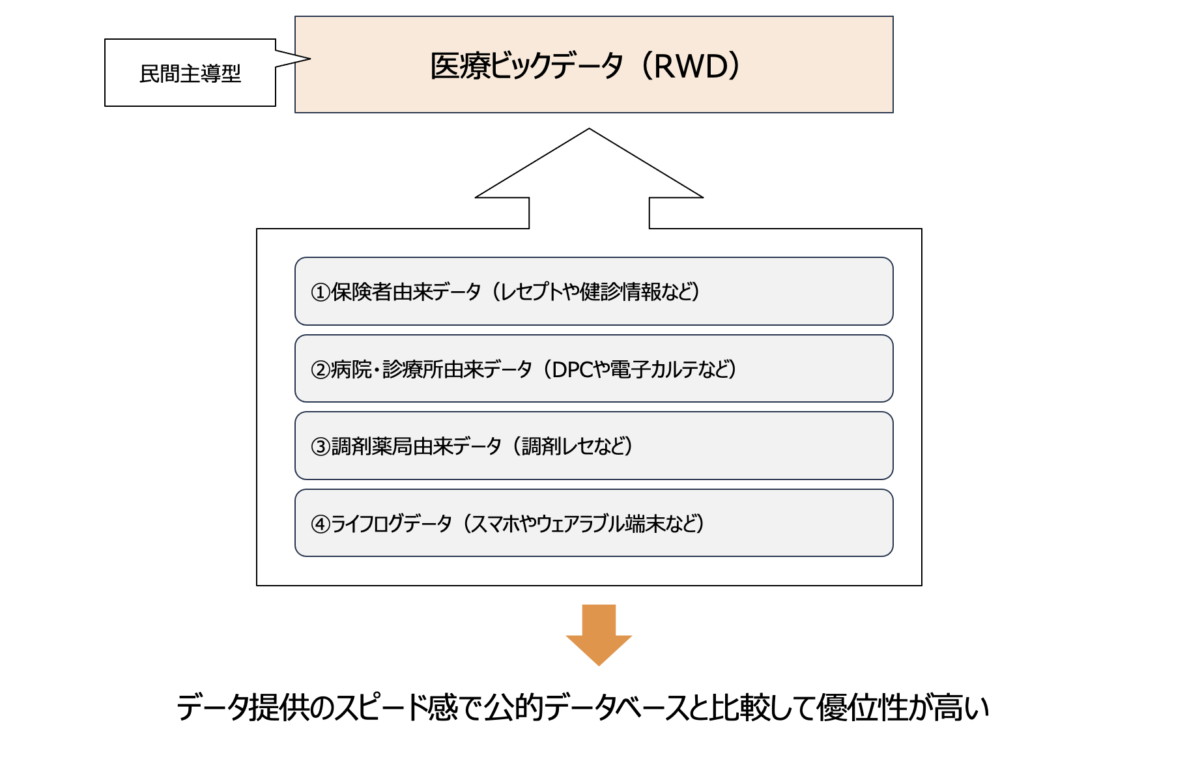

下の図は、保健医療分野の主なデータベースの状況であるが、これらを最適化することで、自費診療においても、収益化の幅が広がるチャンスがある。

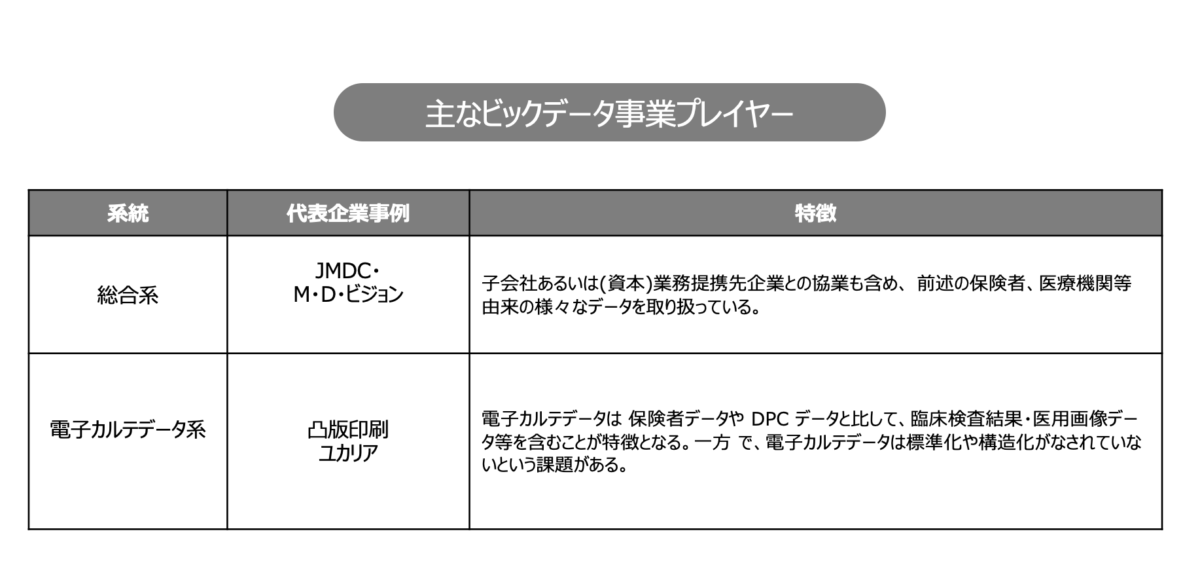

また、この医療ビッグデータについては、大きく分けて総合系と電子カルテデータ系という二つの事業プレーヤーが存在する。

総合系は、JMDCやM・D(メディカル・データ)ビジョンなどが代表企業であるが、業務提携先企業との競合も含め、保険者・医療機関等由来のさまざまなデータを取り扱っている点が特徴である。電子カルテデータ系については、凸版印刷やユカリアが代表的な企業であるが、保険者データやDPCデータと比較して、臨床検査結果や医用画像データなどを含むことが特徴である。

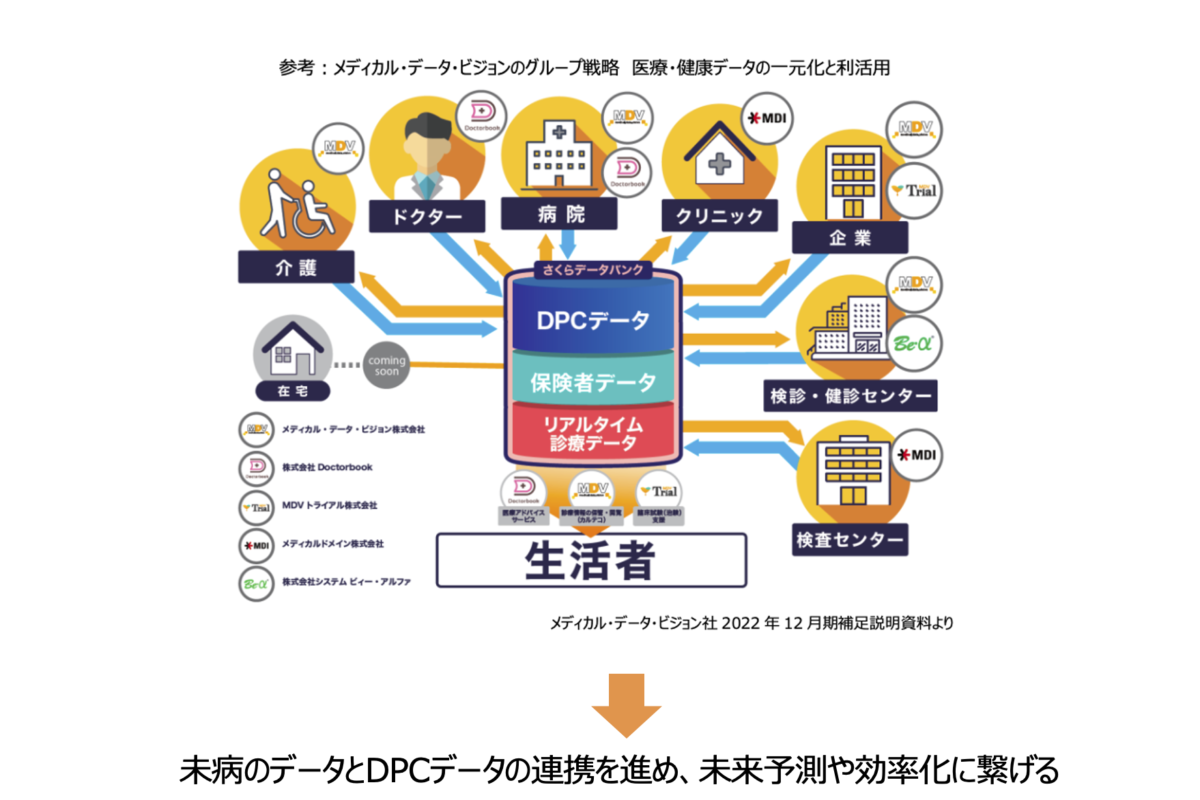

下の図は、メディカル・データ・ビジョンのグループ戦略であるが、未病のデータとDPCデータの連携を進め、未来予測や効率化につなげるといった特徴がある。

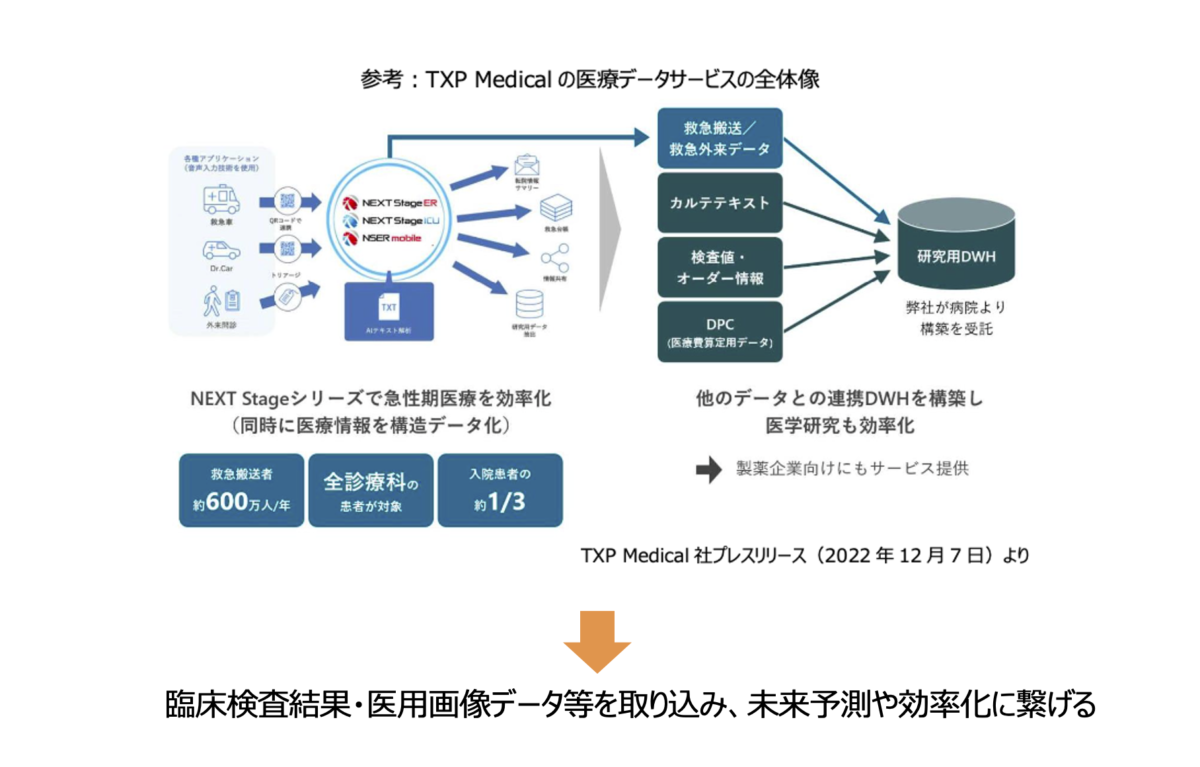

また、下の図は、電子カルテデータ系のTXP Medicalの医療データサービスの全体像であるが、臨床検査結果や医用画像データなどを取り込み、未来予測や効率化につなげるといった特徴がある。

このように、今後ビッグデータを活用した医療業務の変革が行われるため、早期にビッグデータを活用した医院経営の最適化を行うべきである。

最後に

最後に

以上、今回は、2030年における医療業界の注目トピックスとして、医療ビッグデータについて見てきた。

この他にも、PESTの観点で言えば、さまざまな環境変化が起こるため、これらを正しく理解し、自費診療の比率を上げていくことが今後も求められるであろう。一人でも多くの医療従事者の方々にとってノウフルが貴重な情報源になればそれ以上のことはない。