本号より新しく「医療業界バンバン集客塾」というテーマで、医療業界の集客について徹底考察をしていく。初回のタイトルは「医療業界の4P戦略を踏まえて集客を考えよ!」である。

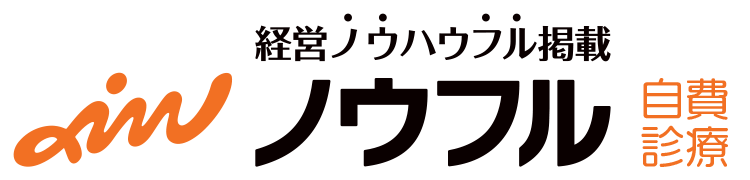

まず、マーケティングの4Pとは何だろうか。下の図は、コトラーが提唱したマーケティングの4Pを、医療業界に当てはめて説明したものである。

この四つのPは、プロダクト・プライス・プレイス・プロモーションの頭文字をとったものである。プロダクトは製品で、医療業界においては提供する医療サービスを指す。プライスは価格であり、どのような価格帯で展開をするかということを決める。

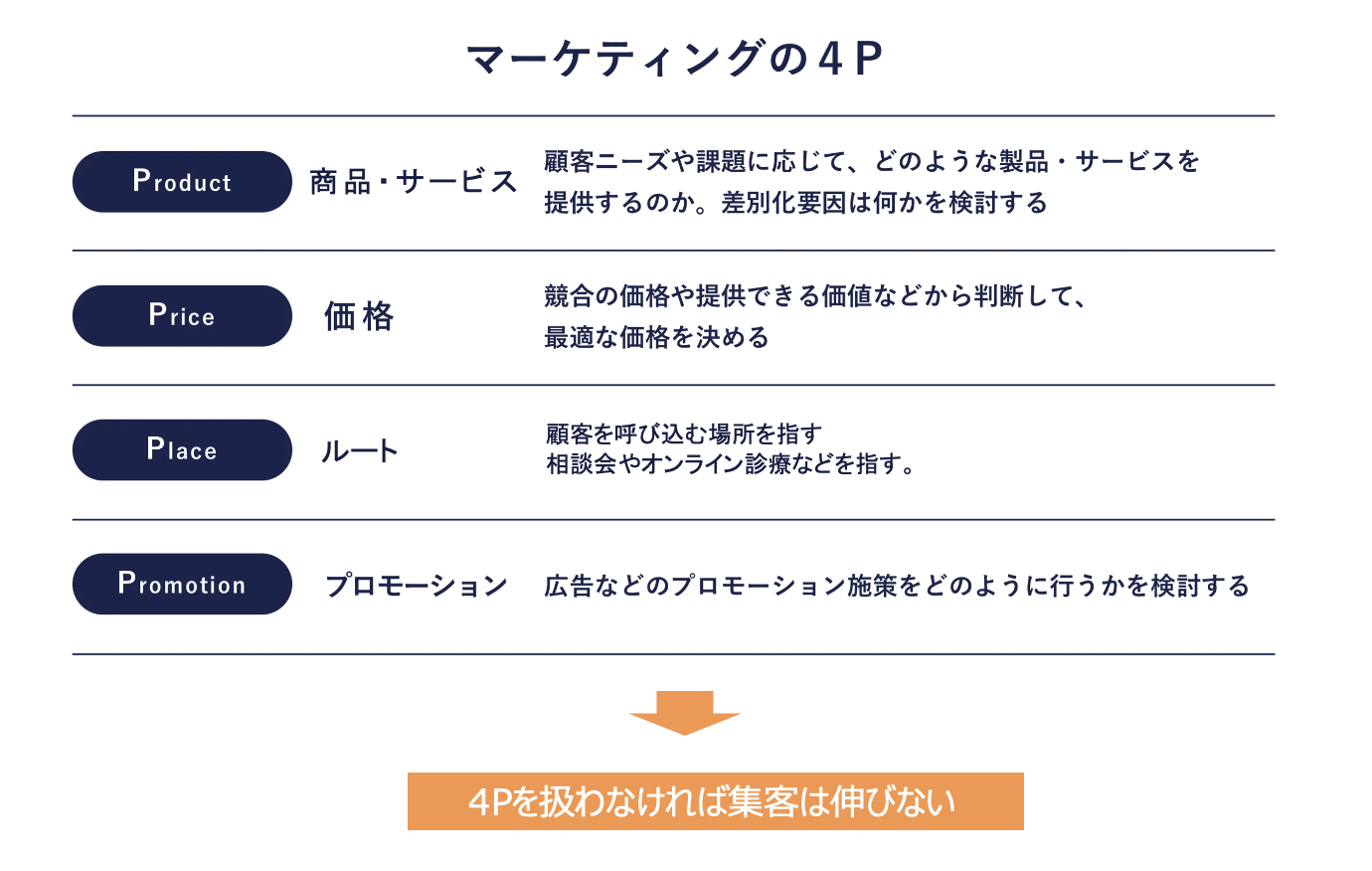

プレイスは販売する場所を指し、相談会やオンライン診療など、患者を呼び込む場所のことを指す。これらは、一般的に「販売ルート」と言われる。そして、プロモーションは広告やSNS、チラシなどの施策を指す。集客にあたっては、このプレイスとプロモーションの位置づけが重要であり、さらに噛み砕いて説明すると下の図のようになる。

まず、プロモーションについては、顧客に医院を認知してもらう飛び道具となる。オフライン媒体は、チラシや折り込み、看板などを指す。ホームページにおいては、Web広告やSEOから顧客が流れ込んでくるので、その構図を踏まえている。リード管理とは、医院の保有している患者リストを指し、SNSはインスタグラムやFacebook・YouTubeなどを指す。

そして契約客はOBからの紹介などを指す。また、営業と呼ばれる領域も便宜的にここに含む。あわせて、相談会やオンライン診療など記載している領域がプレイスになり、一般的にルートと表現される。

まず1時間目の今回は、このマーケティング戦略においてどのようなポイントを押さえれば集客の増加につながるのかを論じてみたい。

では本日の目次を示そう。

医療業界のプロモーション戦略

プロモーションについては集客力と提案力の二つが存在する。集客力は、ホームページやSNSで来院する顧客の数を指し、提案力は来院してからのカウンセリングなどにより契約につなげる数を指す。この二つの指標においては、どちらが重要なのだろうか。

現在、医療業界の4割が赤字経営であると言われている。多くのクリニックが類似した診療内容を提供している中で、独自の強みや特徴を明確に打ち出せず、集客に伸び悩む医院も少なくないだろう。その背景としては、日本の人口減少が原因に挙げられる。

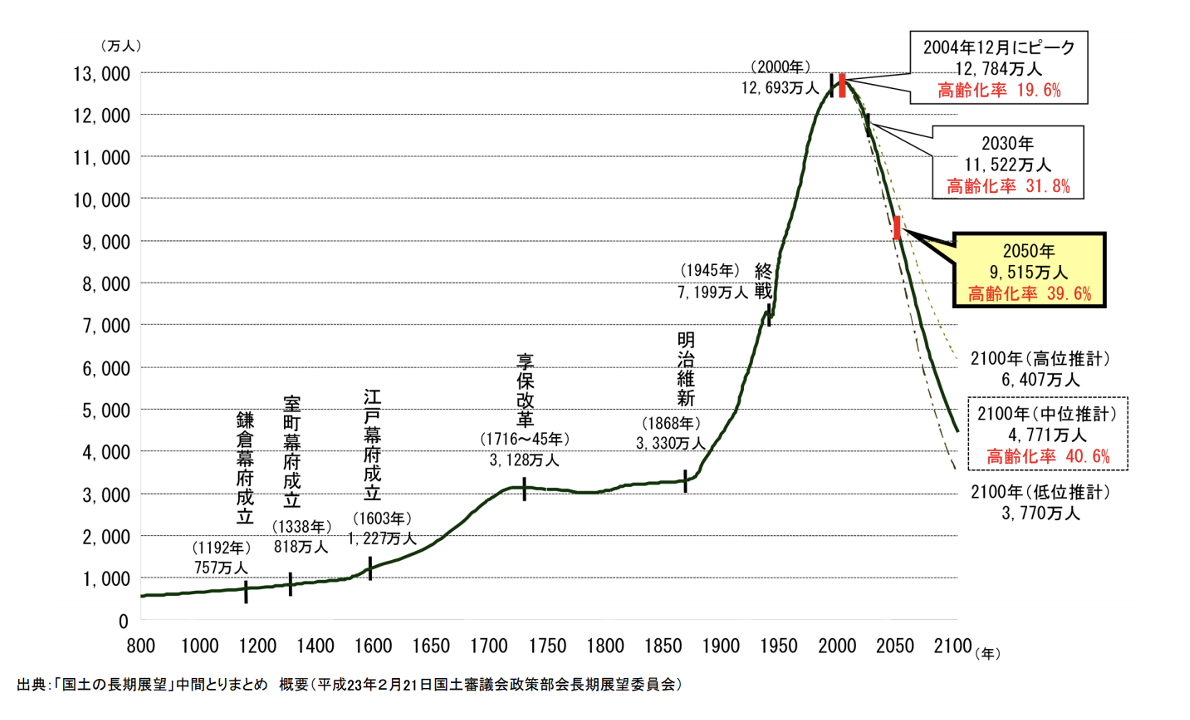

次の図は日本の人口推移を示したものであるが、人口は2004年12月にピークアウトし、減少の一途をたどっている。これにより、美容医療や矯正歯科など、比較的若年層が主要ターゲットとなる分野では市場そのものが縮小しているのが現実だ。

さらに、日本は長らく続く実質賃金の低下や、物価の上昇により家計の可処分所得に伸び悩んでいる。特に若年層や子育て世代では、美容や予防的な医療にかけられる予算が限られがちであり、自費診療は贅沢品とみなされて後回しにされる傾向もあるだろう。そもそも、これらは構造的な問題であり、集客においては業界にかかわらず日本全体の課題でもあることも示している。

上記の背景により、プロモーションにおいて集客を強化すべきか、提案を強化すべきかといった二択を迫られた際には、圧倒的に集客を強化しなければならない時代に来ていると言える。これがプロモーション戦略における考え方である。

医療業界のプレイス(ルート)戦略

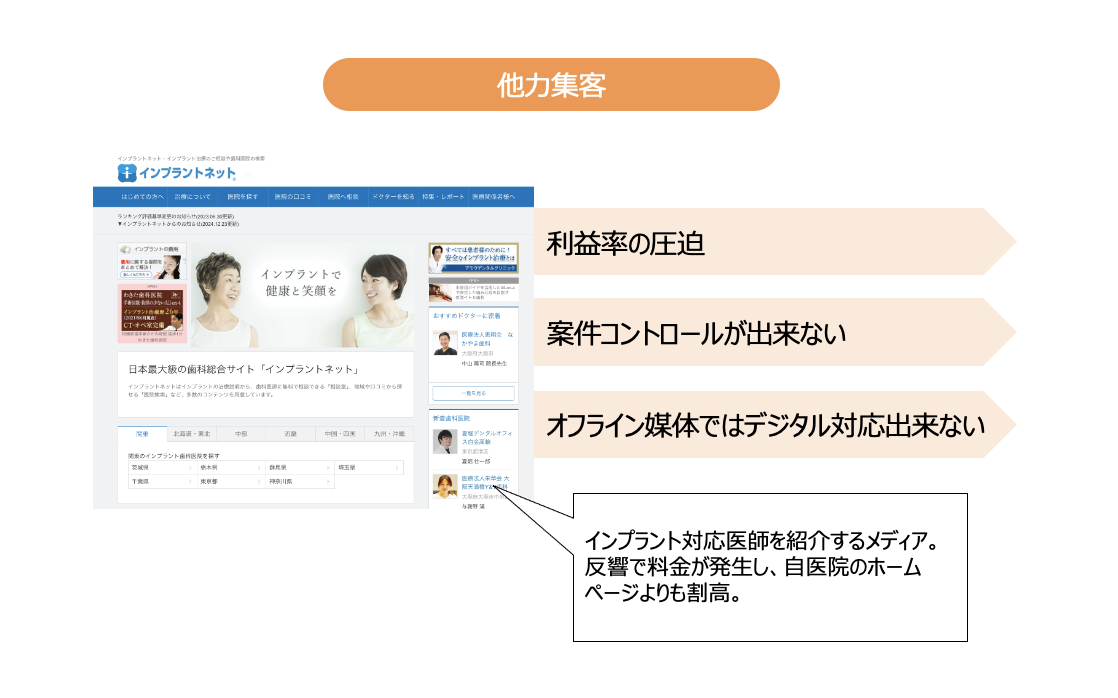

次に、プレイス(ルート)戦略について見ていこう。医療業界のルートにはさまざまなパターンがあるが、近年では、相談会やオンライン診療での展開を強化している企業が多いのではないだろうか。これらは「自力集客」と定義されるが、対するルートが「他力集客」である。他力集客とは、他社のルートを活用した集客のことを指すが、この他力集客に依存していると、今後は非常に厳しい結果が待ち構えている。

例えば、他社に依頼するポータルサイトからの反響などは他力集客の代表的な施策である。自力集客と違い案件を待つしかないため、今月は50件の契約が必要だから500人は診療案内したいと計画しても、数値管理が難しく、減少していく集客を黙って見ているしかない。また、集客効率が悪化していく中では、広告宣伝費率に関しても非常に効率が悪くなっていくと考えられる。

さらに、カウンター集客というルートもある。これらは、いわゆるクリニック紹介サイトへの予約掲載やインフルエンサーの活用に代表されるルートを指している。カウンター集客はリスクが高く、その課題の一つにコストの高さが挙げられる。医療業界の広告費は売り上げの10〜15%ほどが標準と言われているが、カウンター集客は売り上げの10%近くもの手数料を取られることが多く、ここまで手数料を取られると利益率が悪化していくことが予測できるだろう。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。