今回は、自費診療を増やすために、医院のリーダーが押さえるべき「ビジネスモデル」という考え方をお伝えします。まず、下記の図をご覧ください。これはある理事長の悩みです。

そろそろうちも中期経営計画のようなものを作る必要があるかもしれないな。

でもそもそも何から始めればいいんだろう。

戦略って言われても小難しくてよく分からないし。

3CとかSWOTってよく聞くけど一体何?

それを理解したところで売上が伸びるのかな?

一体戦略って何だ?

戦略という言葉は多くの書籍で見聞きしますが、具体的に実務へ落とし込むことは非常に難しいものです。

では本日の目次をお示しいたします。

経営戦略の歴史

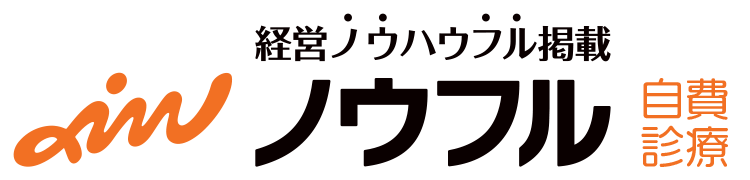

今回は、戦略について、その考え方から読み進めていきます。下の図をご覧ください。戦略は現状の状態とあるべき姿を比較し、そのギャップを埋めるための技術や理論を指します。

つまり、現状の売上が1億円である場合、あるべき姿の売上が10億円であれば、そのギャップである9億を作り上げる施策のことを戦略と定義します。この戦略の概念は、1800年代に経営学の学問として誕生しました。ここからは、戦略の歴史について見ていきましょう。

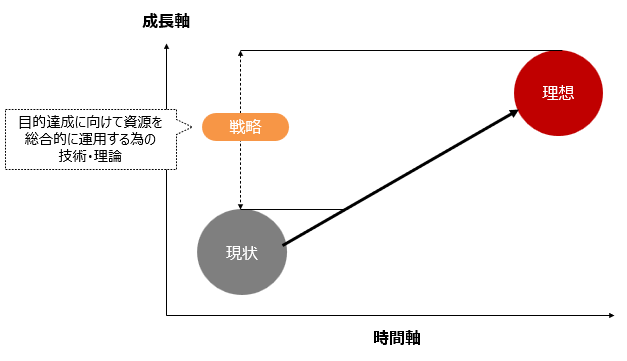

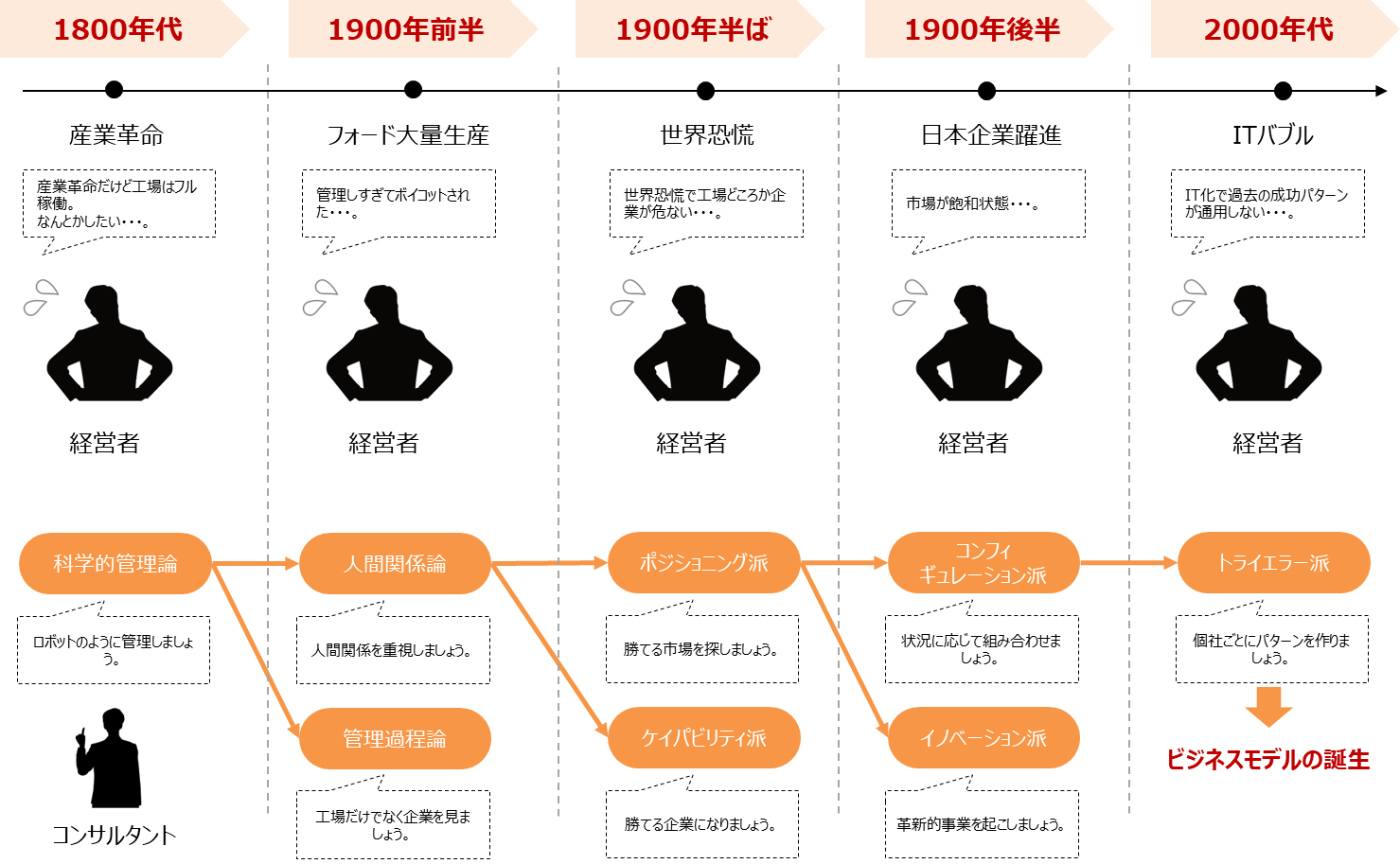

下の図をご覧ください。最初に、戦略すなわち経営学という学問が1800年代に誕生しました。

当時はイギリスを中心に産業革命が進み、工場がフル稼働しており、多くの企業は効率を求めていました。その中で、コンサルタントである学者のテイラー氏は、人間をロボットのように管理することで効率を上げられると主張しました。この理論を科学的管理論と言います。

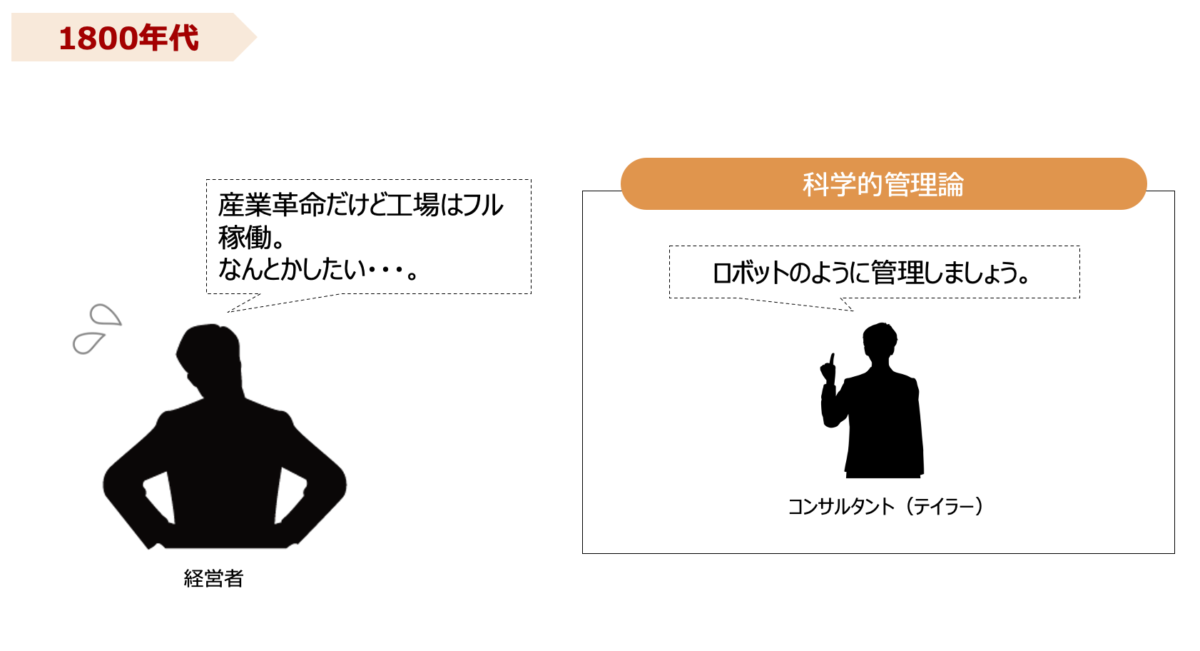

しかし、1900年前半には管理が過剰になることで工場のボイコットが多発しました。工場で働く人は人間であり、ロボットのような管理に反発するのは当然のことです。こうした状況で、二つの理論が生まれました。

一つ目はメイヨー・マスロー氏が解いた、工場内における人間関係を重視することで、より工場の生産性を上げる考え方です。これは人間関係論と呼ばれます。二つ目は工場という現場だけでなく企業全体にも視野を広げるとの考え方です。当時の企業経営は工場運営そのものであったため、経理・総務・販売・商品開発などは議論の対象になっていませんでした。この中で、ファイアウォール・ドラッカー・バーナード氏が管理過程論のいう考え方を提唱しました。

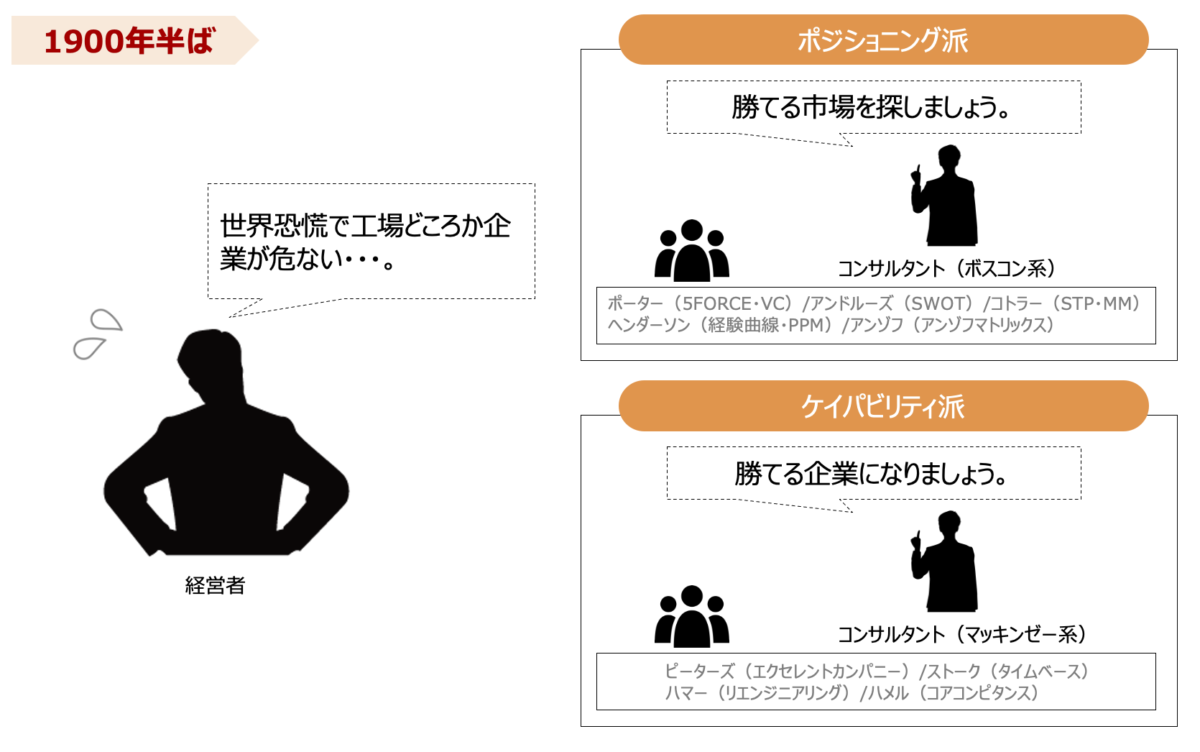

時が経ち、1900年半ばに入ると新たな理論が生まれました。当時はアメリカを中心に世界恐慌が起こり、企業の存続が危うい状況でした。

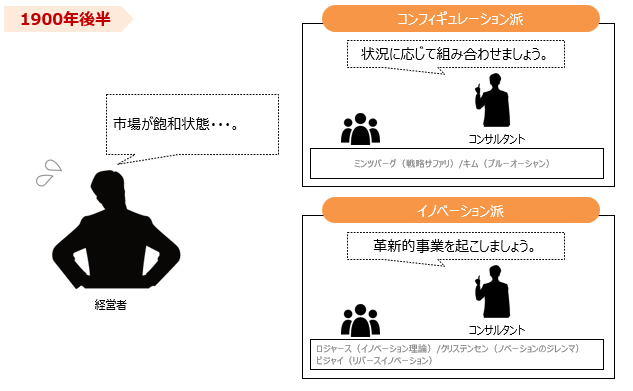

こうした中で、自分たちが勝てる市場を探す流派と、企業の力を高めることで勝てる企業になろうとの流派が生まれました。これが、前者がポジショニングン派と呼ばれ、後者がケイバビリティ派と呼ばれています。そして1900年後半、日本企業が台頭することで、欧米の企業の競争力が相対的に低下し、市場が飽和状態になりました。この中で、ポジショニング理論とケイバビリティ理論を状況に応じて組み合わせて適用する流派が生まれました。

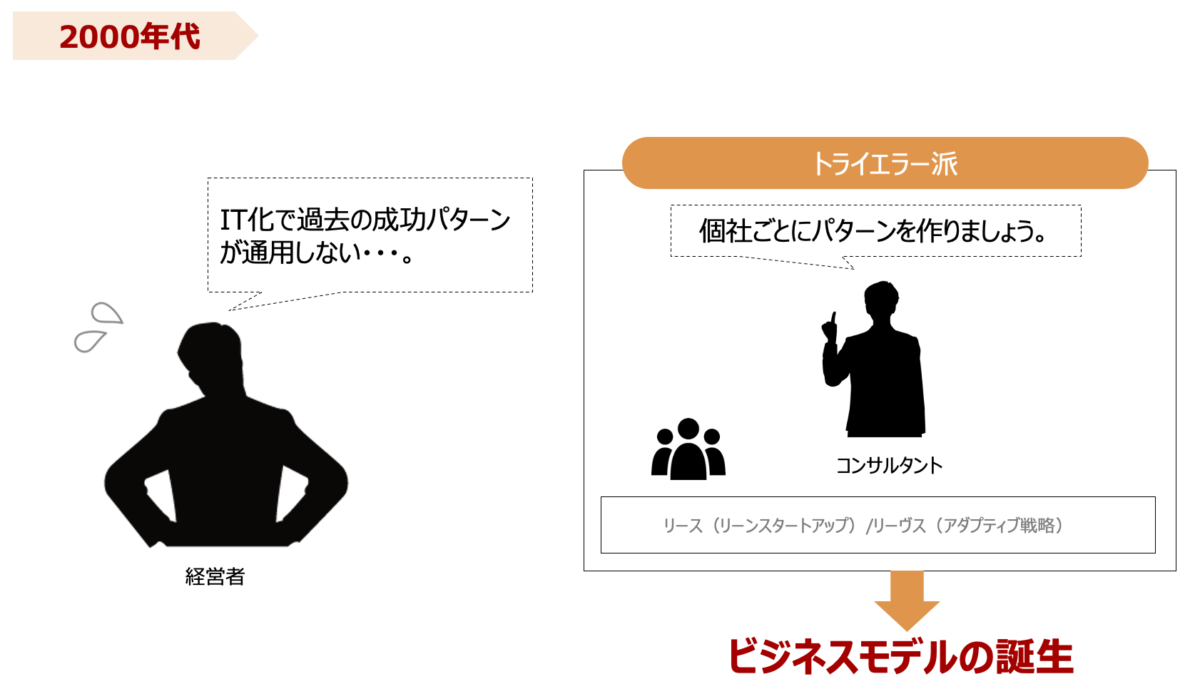

それがコンフィギュレーション派です。さらに、それだけにとどまらず、革新的な事業を起こそうと説いたのがイノベーション派と言われる派閥になります。しかしながら2000年代に入ると、これらの戦略が通用しなくなりました。その原因はIT革命です。

ITにより従来の理論が崩壊し、過去の成功パターンが通用しなくなりました。こうした中で、統計的な成功法則に頼らず、個社ごとに成功パターンを見つけまとめて参考にする、トライアンドエラー派ができました。

これらがビジネスモデルの概念の誕生になります。以上お伝えした経営の歴史を図にまとめると下のようになります。経営戦略の歴史を整理すると、1800年代から生まれた経営学は学問として様々な流れを組み、最終的にはビジネスモデルという考え方が現代の戦略理論の主流となりました。

ビジネスモデルの要素と構築ポイント

では、戦略におけるビジネスモデルとは、どのような位置づけなのでしょうか。下の図の通り、現在は多くのビジネスモデルに関する書籍が出版され、ニュースやメディアでも「ビジネスモデル」という言葉を聞く機会が増えたことでしょう。

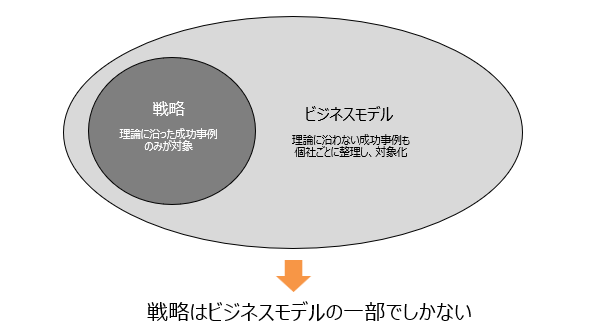

このビジネスモデルを図解すると、下の図のような考え方になります。

戦略は理論に沿った成功事例などが対象になることに対し、ビジネルモデルは理論に沿わない成功事例も個社ごとに整理し対象化します。したがって、戦略はビジネスモデルの一部に過ぎず、ビジネスモデルの方が全経営の学問において主流となるのです。

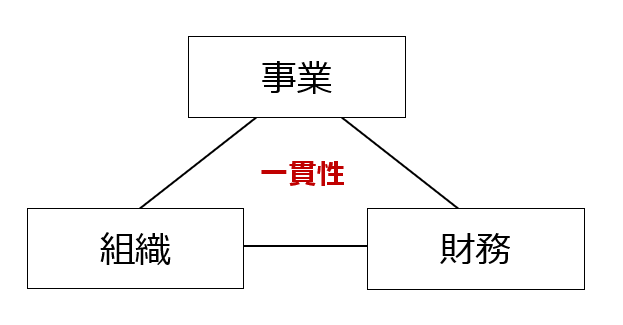

それでは、ここからビジネスモデルに焦点を当て、その構成要素について掘り下げていきましょう。ビジネスモデルにはどのような要素があるのでしょうか。下の図をご覧ください。事業・組織・財務の三つの要素を掛け合わせることで、ビジネスモデルが構築されます。

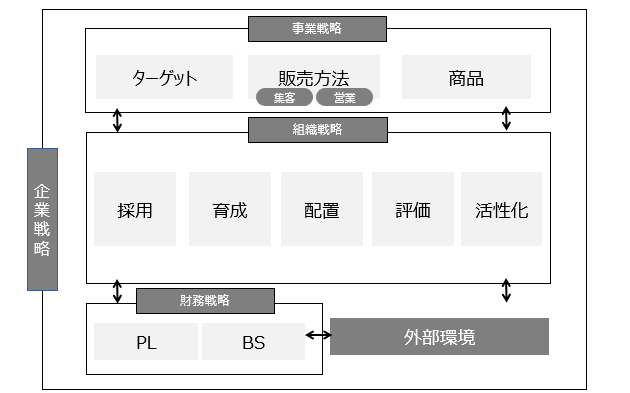

これを更に分解して考えると下の図のようになります。事業戦略は、誰に・何を・どのように提供するか、に沿った売上や利益を上げる事業領域を表します。一方で、組織戦略はこれらの事業を支える人に関する考え方になります。

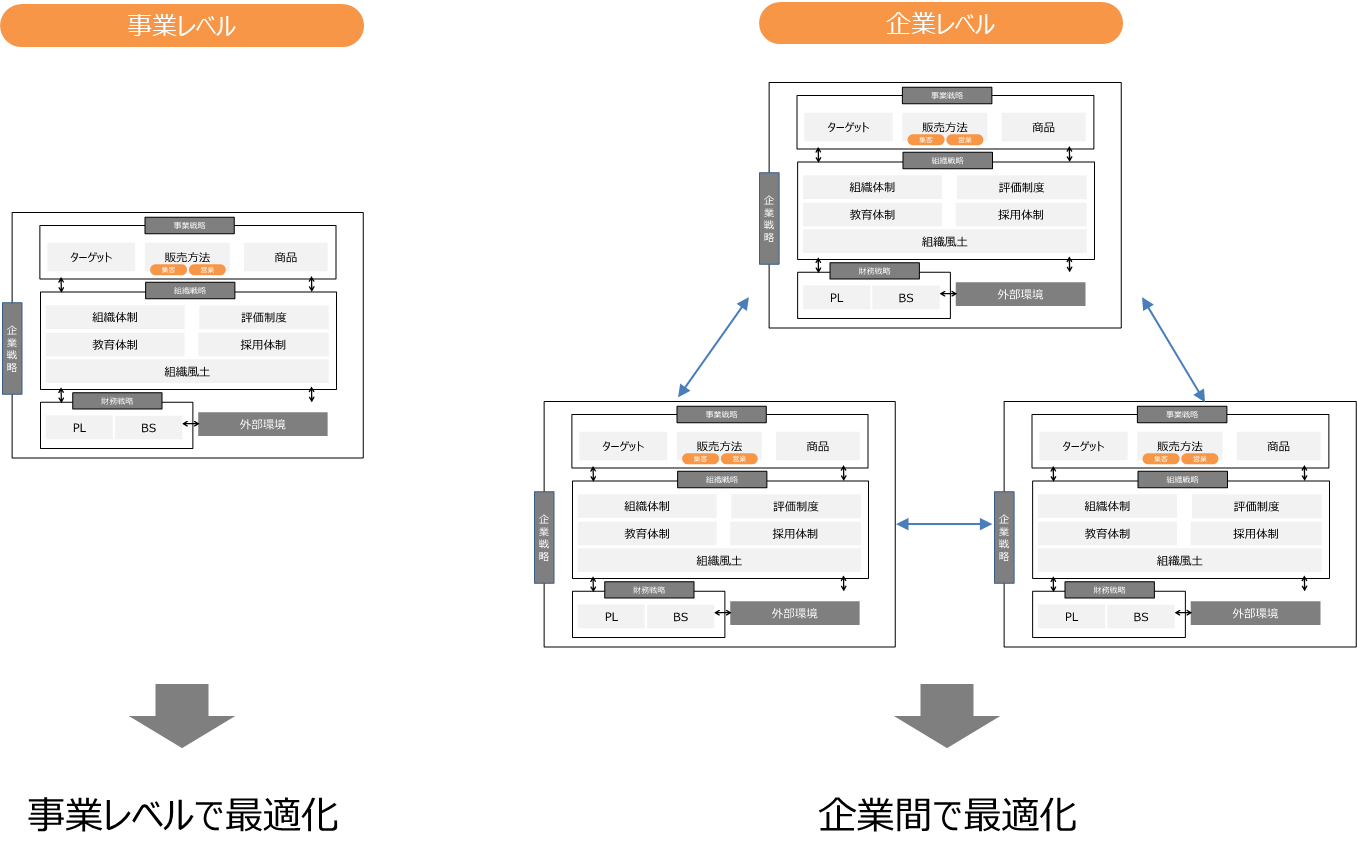

具体的には採用・育成・配置・評価・活性化などの要素が組み込まれます。これらを適切に構築することで、事業は大きく成長します。そして、この事業を生態系として維持させるためには、財務戦略が必要です。さらに、内部環境を外部の環境と調整しながら作り上げることが企業戦略と呼ばれます。この企業戦略においては、事業レベルだけでなく企業レベルのビジネスモデルも存在します。

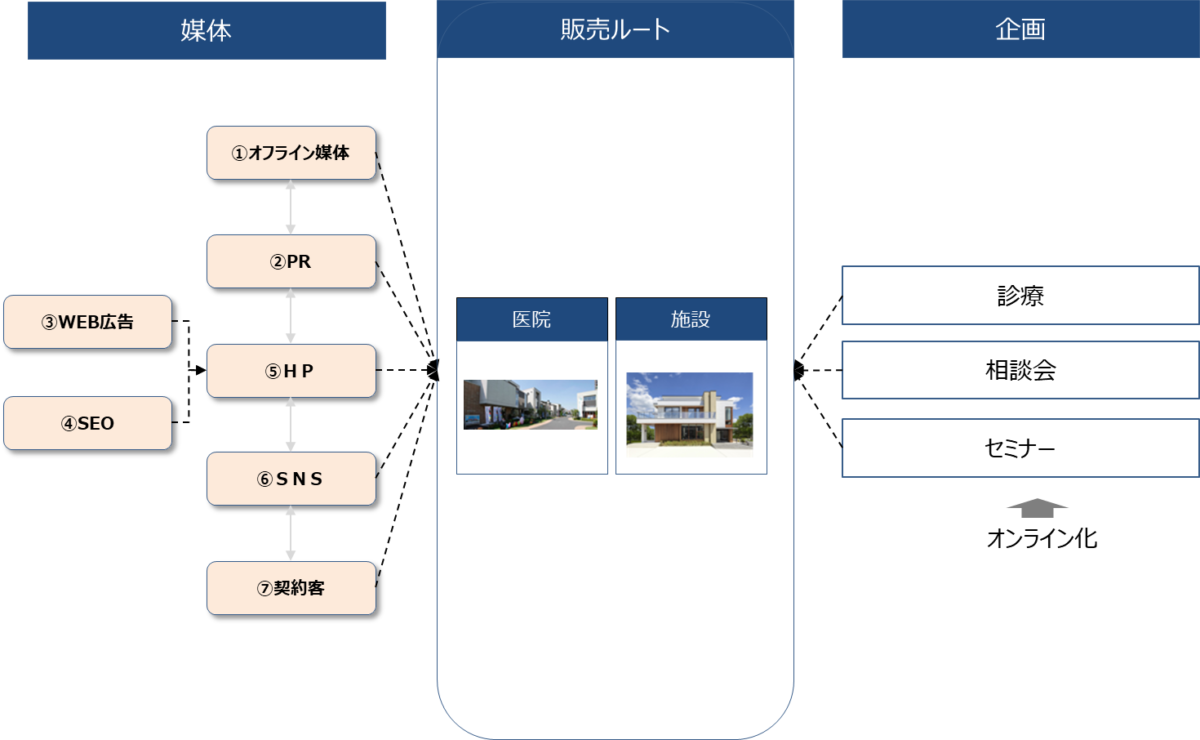

通常、一般的な企業は一つの事業で展開していますが、一部の企業はホールディングスなどを通じて幅広く子会社を束ねていることもあります。そのような場合は、右のような企業レベルのビジネスモデルとなります。また、下の図をご覧ください。下の図は、事業戦略における販売方法を表したものです。

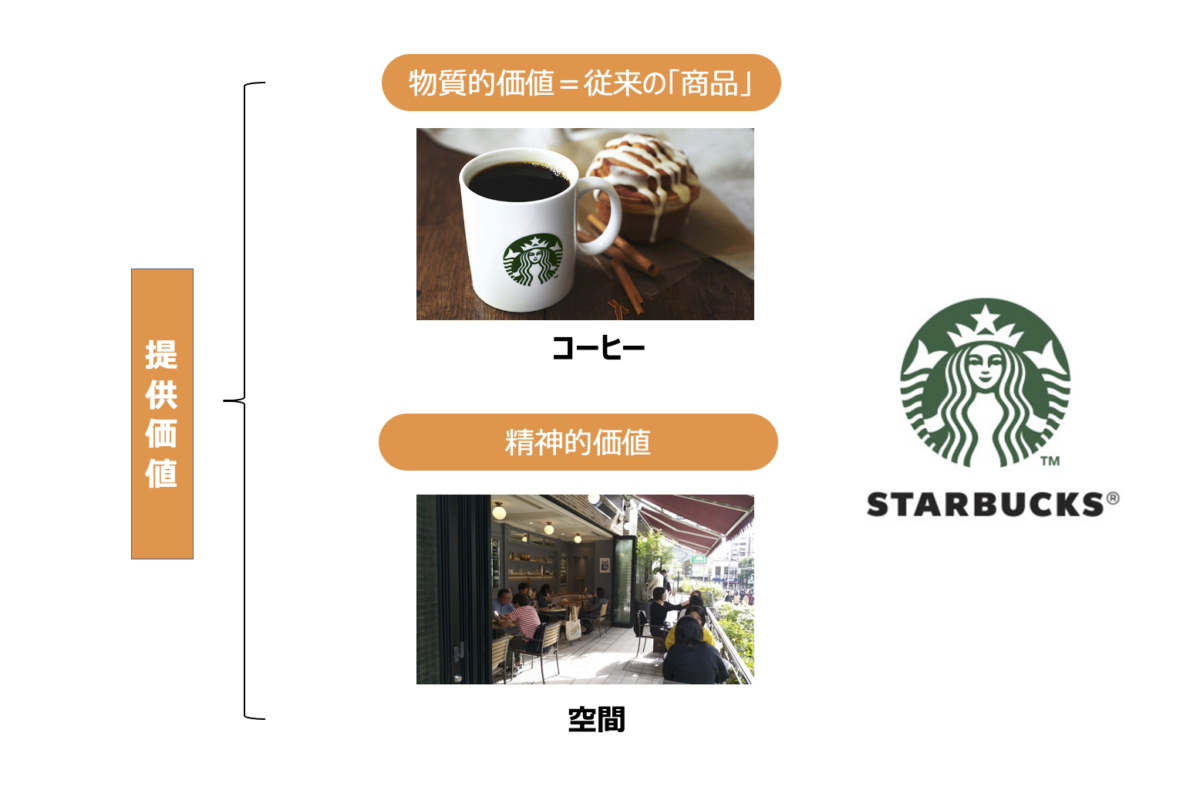

自費診療業界では媒体販売ルート企画などが存在しますが、これらを外部環境と照らし合わせながらうまく構築していくことが重要です。この商品戦略においては、下の図の考え方が正しいと言えます。下の図はスターバックスの商品戦略です。

当然ながら、物質的な価値としてのコーヒーを商品としていますが、精神的な価値としてスターバックスは心地の良い空間自体を提供をしています。商品が物質的な価値だけでなく、精神的な価値も持っているということですね。この物質的な価値だけでなく精神的な価値も踏まえた要素を「提供価値」と呼びます。

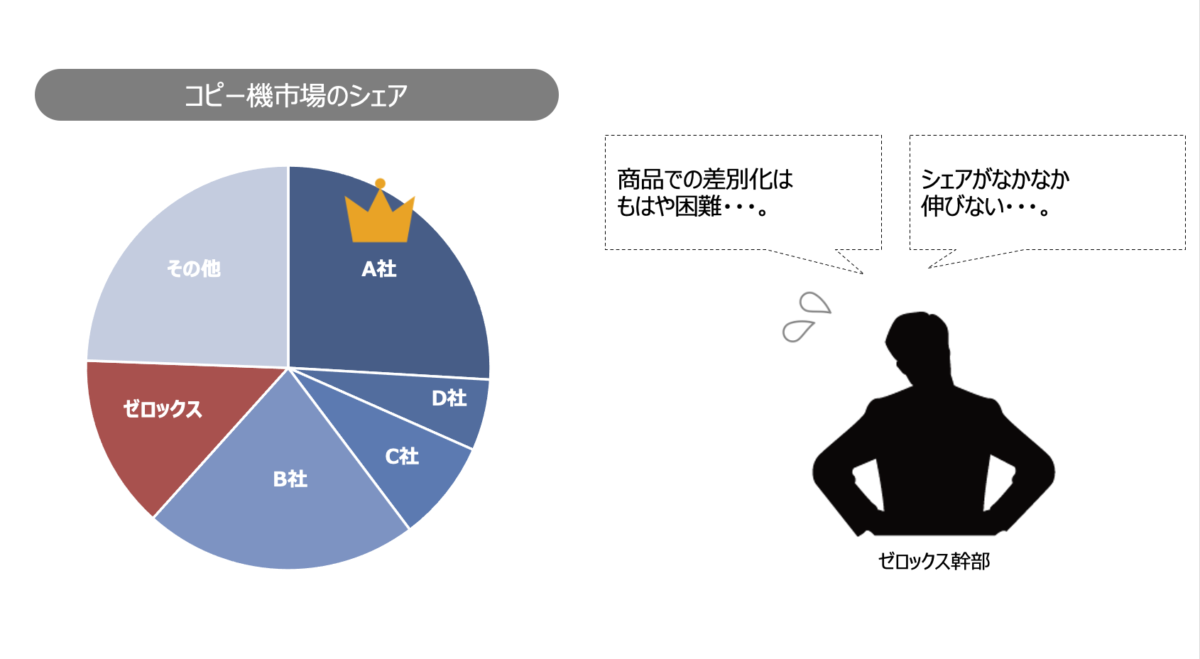

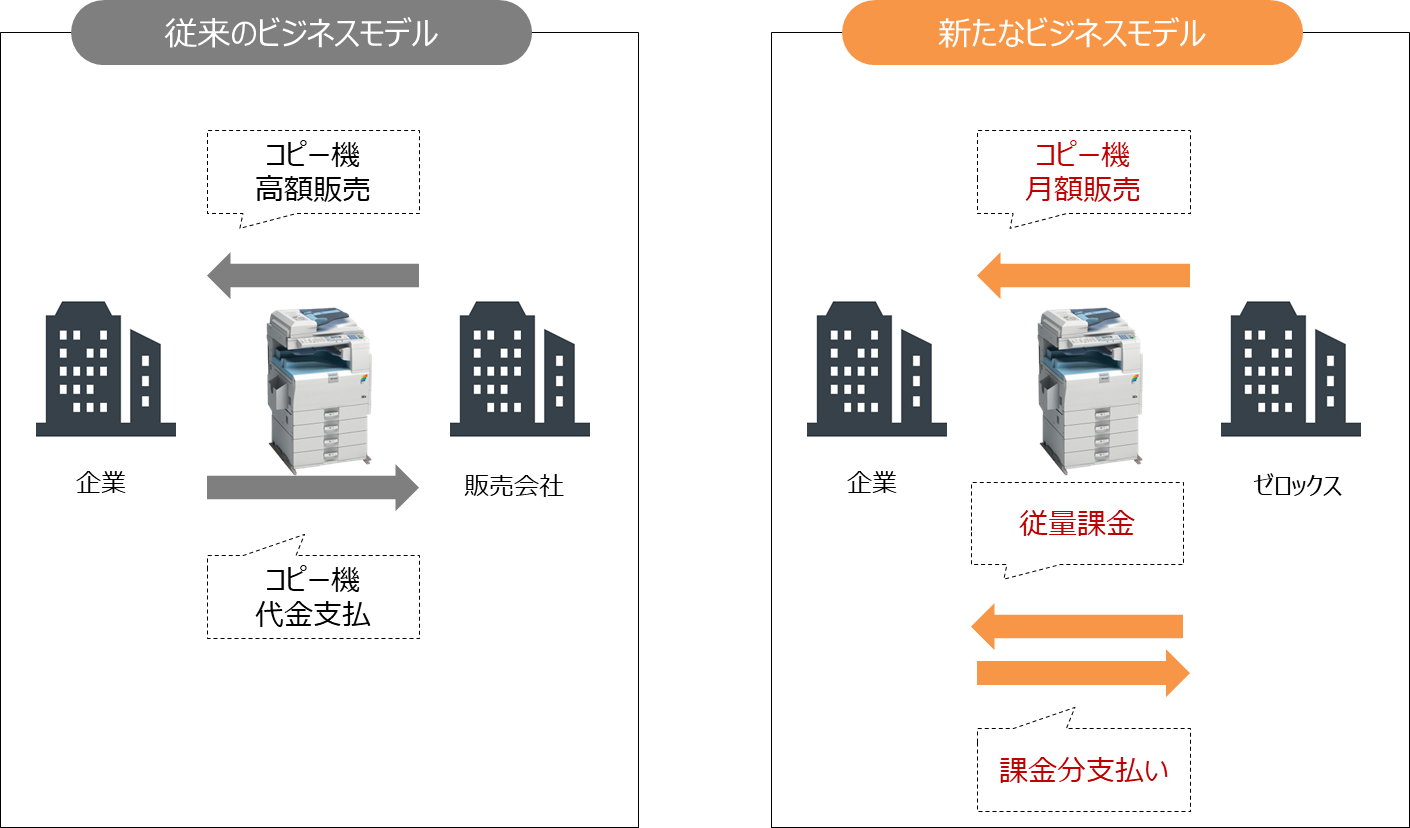

ここからは別の業界の例ですがビジネスモデルの考え方を理解する為に有名なケーススタディを見てみましょう。の図をご覧ください。これはコピー機メーカーのゼロックスが実施した戦略的なビジネスモデルの切り替えのストーリーです。

当時、コピー機市場ではA社が圧倒的なシェアを持っており、ゼロックスはシェアを拡大できませんでした。そこで、ゼロックスが採用した戦略の一環が、ビジネスモデルの切り替えでした。下の図をご覧ください。こちらはコピー市場におけるビジネスモデルの考え方を示したものです。

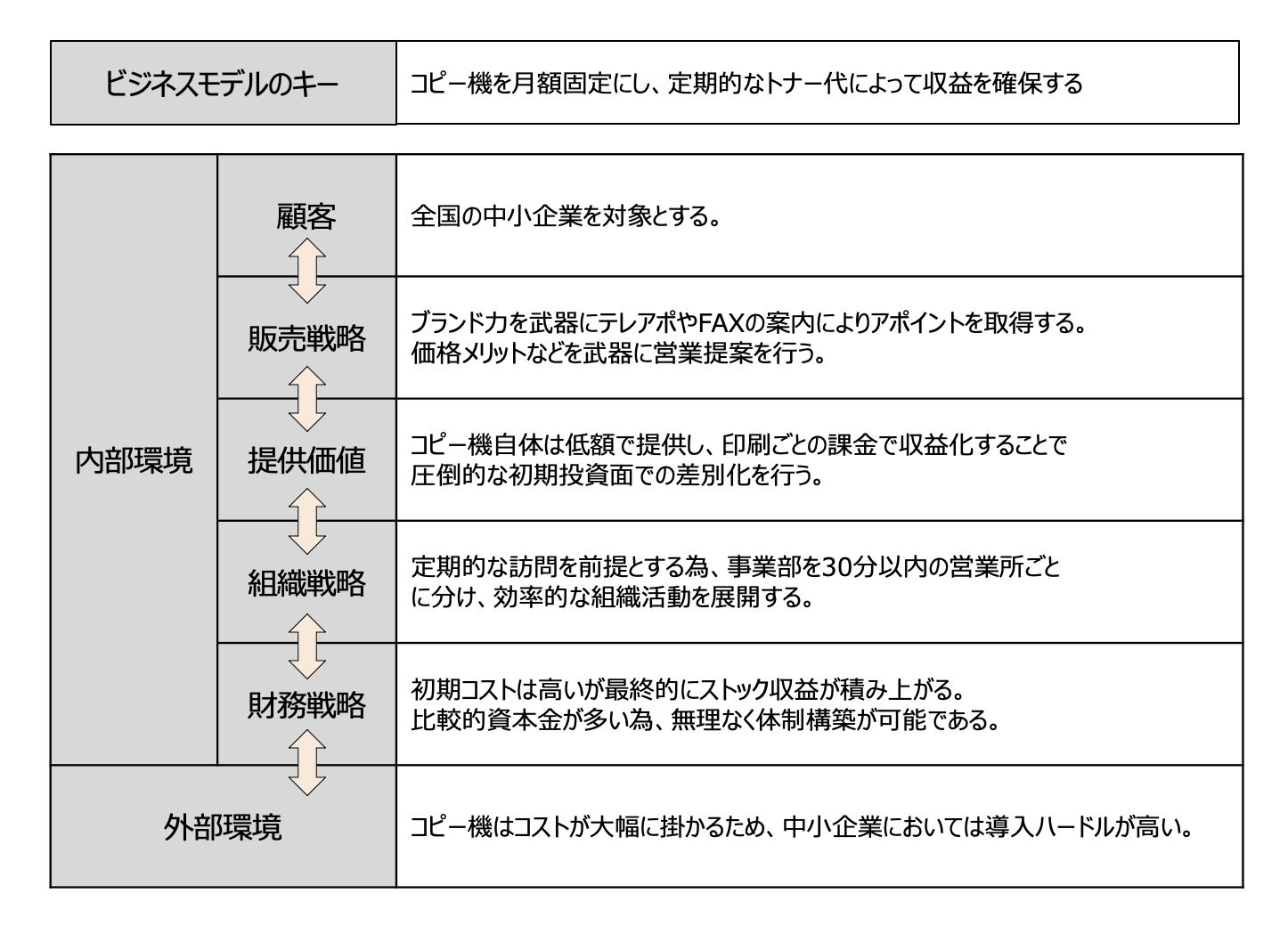

来のビジネスモデルはコピー機を販売して、その対価を受け取るというものでしたが、ゼロックスが開発したビジネスモデルは右の図になります。コピー機自体は低価格で提供されつつも、トナーなどは従量課金型にして、収益を上げる仕組みです。このようなビジネスモデルの切り替えにより、ゼロックスは大幅にシェアを拡大しました。このビジネスモデルについては、下の図にあるように、様々な要素を正しく組み合わせることが重要です。

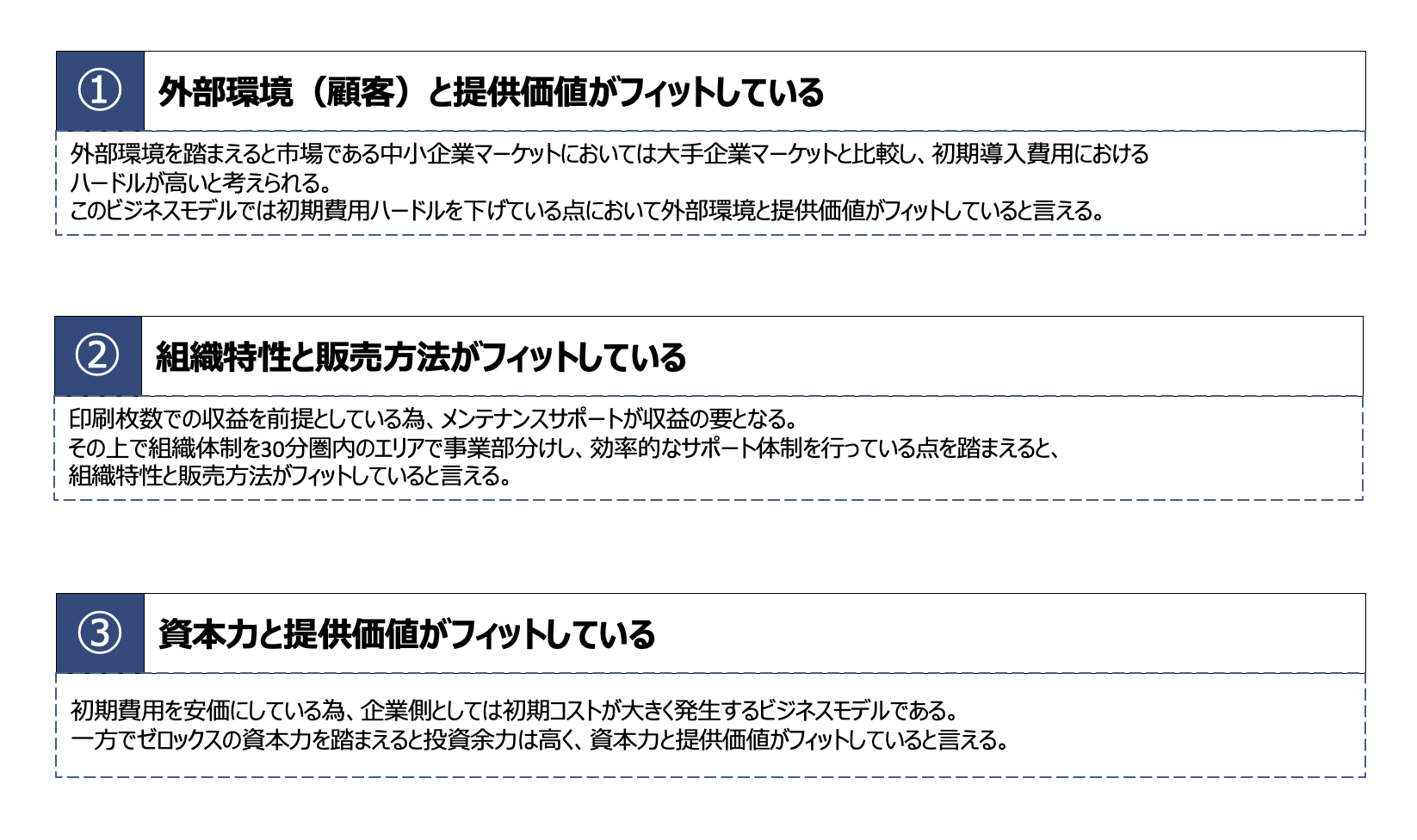

ゼロックスがビジネスモデルを構築する際、三つのポイントをフィットとして抑えることに成功しました。ゼロックスがビジネスモデルを構築する際、三つのポイントをフィットとして抑えることに成功しました。

① 外部環境と提供価値

外部環境を踏まえると市場である中小企業マーケットは、大手企業マーケットと比較し、初期導入費用におけるハードルが高いと考えられます。このビジネスモデルでは初期費用ハードルを下げている点において外部環境と提供価値がフィットしていると言えます。

② 組織特性と販売方法

印刷枚数での収益を前提としている為、メンテナンスサポートが収益の要となります。その上で組織体制を30分圏内のエリアで事業分けし、効率的なサポート体制を行っている点を踏まえると、組織特性と販売方法がフィットしていると言えます。

③ 資本力

ゼロックスの資本力を踏まえると投資力が高く、資本力と提供価値がフィットしていると言えます。

以上のように、ビジネスモデルを構築することによって大きく収益を上げることができるのです。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめをお示しいたします。

経営学の歴史はさまざま変化し、現代ではビジネスモデルの考え方が主流となっている

ビジネスモデルは、事業・組織・財務を掛け合わせて構築する

商品は物質的・精神的な価値を総称して提供価値と表現される

以上、今回は自費診療業界におけるビジネスモデルの考え方について触れてきました。

今後、単にサービス力や販売力を上げるだけでは収益化が組み込むことが難しくなっていきます。ですから、今のうちにビジネスモデルの見直しということをしっかりと考えていきましょう。